Eigentlich ist es eine charmante Idee. In diesen Tagen wird viel über 35 Jahre Deutsche Einheit und das noch längst nicht vollendete Zusammenwachsen von Ost und West diskutiert. Auch die Anzahl der Bücher, die sich mit dem Leben in der DDR, unter einer sozialistischen Diktatur befassen, nimmt zu.

Sich am Theater mit den Übergangsschmerzen eines anderen Landes und vor allem seiner Menschen von einem gesellschaftlichen Zustand in den anderen zu befassen, quasi als Spiegel der deutsch-deutschen Geschichte – das hätte etwas werden können. Doch Armin Petras und sein Team scheitern aus gleich mehreren Gründen daran, das autobiografische Buch "Frei. Erwachsenwerden am Ende der Geschichte" von Lea Ypi auf die Bühne des Kleinen Hauses zu bringen.

Um was geht es?

Lea Ypi ist in den 1980er-Jahren in der albanischen Hafenstadt Durrës aufgewachsen, in einer Intellektuellen-Familie, die ihr lange vorgaukelte, treu zum stalinistischen Regime von Langzeit-Diktator Enver Hoxha zu stehen. Dieser hielt das südosteuropäische Land von 1944 bis zu seinem Tod 1985 eisern im Griff. Nach seinem Tod dauerte es noch fünf Jahre, bis das kommunistische Regime gestürzt wurde. Ypis Eltern offenbarten sich ihrer Tochter erst dann, und die Zehnjährige musste lernen, damit klar zu kommen, und außerdem mit den rasanten Veränderungen Albaniens und diesem kleinen großen Wort "Freiheit". Heute ist Lea Ypi Professorin für politische Theorie in London und hat ein mehrschichtiges Porträt über sich und diese Zeit geschrieben.

Wie ist das Buch umgesetzt?

Wer das Buch nicht gelesen hat, sich wenig auskennt in der Geschichte Albaniens oder Lea Ypis Gespräch vor der Premiere am Sonnabend mit Dramaturgin Nina Rühmeier verpasst hat, dürfte Schwierigkeiten haben, dem Geschehen durchgehend zu folgen. Denn Regisseur Armin Petras und Rühmeier, die das Buch von Ypi für die Bühne bearbeitet haben, haben "Frei" zu einer ärgerlich holzschnittartigen Revue geschrumpft. Dass bei der Gestaltung der einzelnen Charaktere laut Rühmeier bewusst auf emotionalen Tiefgang verzichtet wurde, erweist sich als nicht hilfreich.

Wie ist das inszeniert?

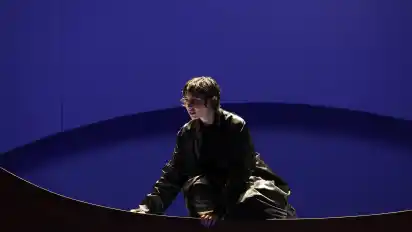

Schon das Bühnenbild ist eine Anspielung für Eingeweihte. Peta Schickart hat einen hellen, drehbaren Holzkubus gebaut, der an die 20.000 Bunker erinnern soll, die es in Albanien einst gab. Auf den Kubus wird die Jahreszahl projiziert, die gerade relevant ist, manchmal wabert ein bisschen Trockeneis. Das Geschehen ist fast komplett auf die Zeit zwischen 1985 und 1992 beschränkt. Familie Ypi platziert sich vorm Bunker, statt Personen sieht man fast durchgehend Stereotypen, die ihre Sätze eher aufsagen denn interpretieren. Selten wird es einmal packend, beispielsweise, wenn die Oma (Alexander Swoboda) ihre Lebensgeschichte rekapituliert und von Würde spricht. Da öffnet sich kurz ein Raum für Tiefgang.

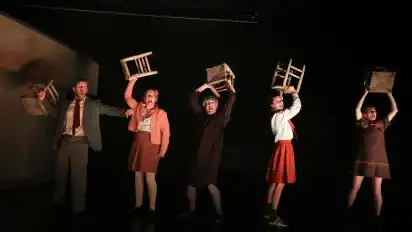

Ansonsten sind die Szenen ästhetisch sinnfrei aufgemotzt: Mal agiert das Ensemble im Chor, mal frieren Gesten ein, mal wird gesungen und getanzt, mal muss sich Vater Safer (Robert Kuchenbuch) einen Eselskopf überstülpen. Ein Konzept ist nicht zu erkennen – die Inszenierung wirkt eigenartig unfertig.

Einige Einfälle sind derart plump, dass sich jede Schülertheatergruppe davon distanzieren würde. Das ist immer der Fall, wenn es um Kritik am auch in Albanien Einzug haltenden Kapitalismus geht. Als aus den Niederlanden stammender Vertreter der Weltbank muss Alexander Swoboda mit einem Stück Käse auftreten, das er sich schließlich zwischen die Beine klemmt und johlt: "Ich bin frei." Natürlich bekommen auch die Touristen, die Albanien besuchen, ihr Fett weg: zu romantisch veranlagt, zu rastlos, grundsätzlich doof. Dazu trägt das Ensemble Tracht. Von einer Auseinandersetzung über den Freiheitsbegriff ist man bei solchen von Hohn geprägten Szenen meilenweit entfernt.

Was ist mit der Hauptfigur?

Sofia Iordanskaya als Lea muss ein großäugiges, manchmal trotziges Schulmädchen mimen, ihre Entwicklung und ihre Zweifel später werden mit wenigen Szenen und Sätzen abgehandelt. Ihre beste Freundin Elona (Cristin König), der im Stück mehr Raum eingeräumt wird als im Buch, ist als Gegenentwurf zur bildungsbeflissenen Lea angelegt, was für Spannung hätte sorgen können. Doch auch hier reduziert Petras die Rolle auf das Klischee eines Mädchens aus der Arbeiterklasse. Elona wird nach Italien fliehen und sich dort prostituieren. Und doch wird sich aus dieser Zweier-Konstellation die stärkste Szene der Inszenierung entwickeln, die Petras und Rühmeier als Schluss angefügt und selbst geschrieben haben.

Lea ruft Elona an; es ist das Jahr 2001. Zehn Jahre haben die beiden sich nicht gesehen. Und auf einmal ist Schmerz zu spüren, Zweifel und Verzweiflung: Sofia Iordanskaya und Cristin König dürfen endlich zeigen, was sie können. Die beiden Freundinnen finden nicht mehr zueinander. Sie sind sich so fremd geworden wie ihre Heimat es für beide schon lange ist.