Doch nicht nur. Die Ausstellung, die an diesem Sonnabend eröffnet, blickt gleichzeitig immer auf die Gegenwart, vielleicht sogar ein bisschen in die Zukunft. Und sie ist eine Schau, die zwischen Handels- und Kunstgeschichte changiert, dabei gleichzeitig philosophische und politische Fragen stellt.

Vor allem um zwei Fragen drehe sich die Ausstellung, erklärte Kuratorin Julia Binter beim Presserundgang am Freitag: „Wie wurde dem Fremden begegnet?“, und „Woher kommt der Reichtum?“ Das erweist sich als ganz schön viel Stoff für die Schau, mit der die Kunsthalle als erstes deutsches Kunstmuseum seine koloniale Vergangenheit aufarbeitet.

Märchenhaftes Japan

Und manchmal wird auch zuviel des Guten getan. Doch davon später. Zunächst einmal muss man sich mental ins 19. Jahrhundert versetzen, in die Zeit, in der der Bremer Kunstverein sich gründete. Das war 1823. Dem Verein wiederum verdankt Bremen, dass 1849 die Kunsthalle gebaut wurde als erstes eigenständiges Haus in Deutschland, das die Schenkungen bürgerlicher Sammler beherbergte.

Unter den Exponaten, die dort ausgestellt wurden, fanden sich zunehmend Werke, die die Mäzene, also Bremer Kaufleute und Firmen, aus den Gegenden der Welt mitbrachten, in denen sie Handel trieben – aus den Kolonien. Die Ausstellung startet nicht mit dieser Kunst, sondern mit einer kleinen Auswahl aus der Sammlung von 1000 Blättern mit japanischen Holzschnitten aus der Edo-Zeit (1603-1868), über die die Kunsthalle verfügt und die sie dem Norddeutschen Lloyd verdankt.

„Traum und Wirklichkeit“ ist das Motto in diesem Raum: Japan war zwar auch eine fremde Kultur, wurde aber als höherstehend als beispielsweise die afrikanische einsortiert und zur Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert auch gerne idealisiert.

Das Exotische als Sensation

Die auf der Druckgrafik dargestellte märchenhafte Welt der Teezeremonien und Geishas entsprach zu dieser Zeit aber schon lange nicht mehr einem Japan, das sich längst modernisiert hatte. Was für die Japaner gilt, besitzt auch Gültigkeit für die Bilder, die von Afrikanern oder Südseeinsulanern gemalt oder in Bronze gestaltet wurden.

Künstler wie Emil Nolde, Max Pechstein, Fritz Behn oder Ernst Ludwig Kirchner, die auf dem Ticket von Mäzenen reisten, verharrten in einer Pose, die das Exotische als Sensation vorführt und den Menschen ausschließlich als Motiv nutzt. Das Fremde wird ausgestellt, mal als naiv und unschuldig, dann gerne als Projektion für Träume und Wünsche.

Oder als triebhaft gefährlich: dunkelhäutige Frauen locken den (weißen) Mann mit erotischen Posen, wie die „Schlafende Milli“ von Kirchner. Auf einem der Aquarelle der Serie „Begegnung“ von Max Pechstein nähert sich ein Mann dunkelbrauner Hautfarbe von hinten einer weißen Frau.

Aufgebrochenes Klischee

Dieses Bild von der sexuellen Übergriffigkeit des (dunklen) Fremden und der Laszivität der (dunklen) Fremden hält sich bis heute hartnäckig in den Köpfen. Aufgebrochen wird letzteres Klischee in der Ausstellung durch das fotografische Werk „Re-Take of Amrita“ von Vivan Sundaram, dass ein 1934 entstandenes Selbstporträt der Künstlerin Amrita Sher-Gil als Fotografie-Serie neu inszeniert und Sher-Gil so die Hoheit über ihre Körperlichkeit zurückgibt.

Ausgestellt werden zudem Objekte aus Südamerika, Asien, Afrika und dem Pazifik, die aus dem Übersee-Museum ausgeliehen wurden, und die dezidiert nicht als Ethnografika wahrgenommen werden sollen, sondern als Kunstwerke. Dies rekonstruiert im Kleinen die Ausstellung „Kunst Ostasiens und der Naturvölker“, die 1922 in der Kunsthalle stattfand.

Die Schöpfer der Masken, Schnitzereien und Skulpturen sind unbekannt, ebenso, unter welchen Umständen Hugo Schauinsland sie zusammengerafft hat. Dafür interessierte man sich nicht, sondern ausschließlich für die Zurschaustellung der Objekte, die eine andere Art zu leben dokumentierten. Die wurde selbstredend als „primitiv“ belächelt.

Noch tiefer in die Bremer Historie

Das Bild vom Fremden ist das eine, der ausbeuterische Kolonialhandel das andere. Auch das taucht als Motivik auf, Paula Modersohn-Becker malte die gerade erst in Europa verfügbare Banane 1905 auf einem Stillleben, Elisabeth Perlias entwarf einen „Kaffeegarten an der Weser“.

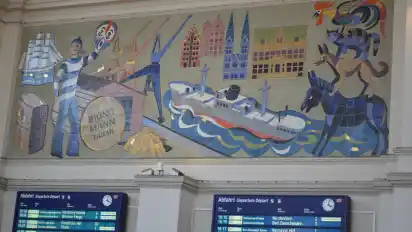

Auf Werbeplakaten des Norddeutschen Lloyd wird für „Orient-Reisen“ geworben. Eine Arbeit der nigerianisch-deutschen Künstlerin Ngozi Schommers verwendet diese bunten Bilder in der Installation „(Un-)Framed Narratives“ quasi als Hintergrund. Schommers kontrastiert die Verpackungen Bremer Kolonial-waren mit den in Kohle gezeichneten Porträts von 50 westafrikanischen und afro-deutschen Frauen.

Deren Urgroßeltern könnten diejenigen gewesen sein, die diese Verpackungen einst gefüllt haben. Wer will, kann dann im letzten Raum der Ausstellung noch tiefer in die Bremer Historie einsteigen, mehr über die Sammler erfahren oder das Wiedererstarken des Kolonialgedankens unter den Nationalsozialisten.

Schiff im Rathaus

Das spannendste Kunstwerk der Ausstellung ist derweil gar nicht in der Kunsthalle zu sehen, sondern im Rathaus (und daher auch nur bei Rathausführungen der Öffentlichkeit zugänglich). Hew Lockes bereits am Donnerstag installiertes Schiff unter dem Titel „Cui Bono“ (Wem zum Vorteil?) hat das, an was in der Ausstellung zu kurz kommt: Hintersinn.

Das mit barocker Fülle gestaltete Boot besticht durch eine klug ausgestaltete wie sinnliche Symbolik, die sofort Geschichten im Kopf entstehen lässt. Seien es nun die Elemente aus (heute billig erstandenem) Gold im Rumpf, die Säcke mit Baumwolle an der Reling, die gefesselten, halb nackten Figuren, die aussehen, als seien sie gerade Kiel geholt worden.

Oder der Bremer Schlüssel, der für die Handelsgeschichte der Stadt steht, den der Künstler aber auch ganz direkt als ein Instrument verstanden wissen will, mit dem ein Schloss aufgesperrt werden kann. Vielleicht das einer Fußfessel oder eines Gefängnisses? „Cui bono“ beleuchtet alles: Sklaverei, Ausbeutung, Migration, Gewalt. Und Hoffnung. Denn ein Schiff war und ist immer auch ein Mittel, um zu einem Ort der Sehnsucht zu gelangen.

Ärgerlicher Hang zur Political Correctness

Es ist schade, dass diese tiefgründige Arbeit den Besuchern des „blinden Flecks“ in der Kunsthalle nicht zugängig ist, eröffnet sie doch eine weitere Dimension. Zudem muss angemerkt werden, dass die Aufarbeitung des kolonialen Erbes des Hauses (und der Stadt) viele spannende Einblicke bietet, aber leider durchzogen ist von einem ärgerlichen Hang zur Political Correctness.

Da werden beispielsweise Herkunftsnachweise gegendert („Künstler_in“), bei der Beschriftung der Statue eines afrikanischen Eingeborenen ist der Originaltitel nur noch als „Der N****“ vorhanden. Warum wird den Besuchern nicht auf einer Zusatztafel erklärt, dass das Wort „Neger“ vor 100 Jahren gängig war, aber heute wegen seines diskriminierenden Tons zu recht aus dem Wortschatz verbannt ist? Solche ideologisch gefärbten Einsprengsel trüben das Gesamtbild der Schau völlig unnötig.