80 Prozent des Meereises aus den flachen russischen Randmeeren des Arktischen Ozeans schmelzen, bevor sie überhaupt die zentrale Arktis erreichen. Das geht aus einer aktuellen Meereis-Studie des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (Awi) hervor. Laut der Experten eine „besorgniserregende“ Entwicklung: Vor knapp 20 Jahren seien es noch 50 Prozent gewesen. Das frühzeitige Schmelzen des Eises kann nach Angaben der Forscher erhebliche Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem haben.

„Wir werden derzeit Zeuge, wie ein wichtiger Transportstrom abreißt und die Welt einem meereisfreien Sommer in der Arktis einen großen Schritt näherkommt“, sagt Thomas Krumpen, Erstautor der Studie und Meereisphysiker am Awi. Wann genau dieser Fall eintreten könnte, lasse sich nur schwer beziffern. „Je nach Modell und Szenario irgendwann zwischen 2030 und 2070“, sagt Krumpen. „Das große Zeitfenster sagt auch etwas darüber aus, wie schwierig solche Vorhersagen derzeit noch sind.“

Fehlende Nährstoffe

Mithilfe von Satellitendaten hat das Awi die Wanderung des Meereises im Zeitraum von 1998 bis 2017 verfolgt und analysiert. In der Barentssee, der Karasee, der Laptewsee und der Ostsibirischen See wird im Winter aufgrund der hohen Minusgrade rund um die Uhr Meereis produziert. Ein starker Wind schiebt das junge Eis aufs Meer hinaus, wo es im Verlauf des Winters von der Transpolardrift, einer Hauptströmung des Arktischen Ozeans, erfasst wird.

Diese transportiert das Eis im Laufe von zwei bis drei Jahren aus dem sibirischen Teil des Nordpolarmeeres quer durch die zentrale Arktis bis in die Framstraße, wo es schließlich schmilzt. Doch dort kommt mittlerweile nur noch ein Fünftel des Meereises an. Der Rest verschwindet, so ein weiteres Ergebnis der Studie, bevor er ein Jahr alt ist und somit lange bevor er die zentrale Arktis erreicht.

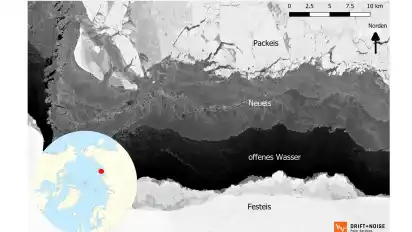

Das Satellitenbild, aufgenommen von einem ESA Satelliten am 26. März 2019, zeigt den Prozess der Neueisbildung entlang der russischen Küste (Laptew See).

„Jenes Eis, welches heute die Framstraße erreicht, wird zum größten Teil nicht mehr in den Randmeeren gebildet, sondern stammt aus der zentralen Arktis“, sagt Krumpen. Das bestätigen auch die Ergebnisse der Meereisdicken-Messungen, die von den Awi-Experten regelmäßig durchgeführt werden: Das Eis, das die Arktis durch die Framstraße verlässt, ist laut Krumpen rund 30 Prozent dünner als noch vor 15 Jahren.

Die Abnahme der Eismenge ist dabei nicht das einzige Problem: Mit dem Meereis gehe dem Arktischen Ozean ein wichtiges Transportmittel für Nährstoffe, Algen und Sedimente verloren, heißt es in dem Bericht, den Wissenschaftler des Awi am Dienstag im Fachmagazin „Scientific Reports“ veröffentlichten. Das Eis aus den küstenfreien Regionen des Arktischen Ozeans enthalte weitaus weniger wichtige Nährstoffe als das Eis aus den Schelfmeeren.

Probleme für Tiere

Statt sibirischer Mineralien werden mittlerweile mehr Überreste abgestorbener Algen und Kleinstlebewesen transportiert, wie Eva-Maria Nöthig, Co-Autorin der Studie und Meereswissenschaftlerin beim Awi, erklärt. Dies könnte langfristig dazu führen, dass die biochemischen Kreisläufe und ökologischen Prozesse im zentralen Arktischen Ozean sich nachhaltig verändern. Wie genau diese Veränderungen aussehen könnten, gilt es künftig weiter zu erforschen.

Probleme für Tiere

Die Entwicklung des Meereises soll auch auf der vom Awi geleiteten Mosaic-Expedition, die im September startet (wir berichteten), genauer untersucht werden. Der deutsche Eisbrecher „Polarstern“ wird dann in die Arktis aufbrechen, wo er für ein Jahr eingefroren im Eis durch das Nordpolarmeer driften soll. 600 Menschen aus 17 Ländern nehmen an der Expedition teil.

Wissenschaftler nehmen in der zentralen Arktis eine Meereisprobe. (Aufgenommen 2014).

„Wir hoffen, dass die geplante Kampagne mehr Klarheit verschaffen kann“, sagt Nöthig. „Denn wir haben bisher in der Biologie fast nur im Sommer Untersuchungen durchführen können.“ Wenn aufgrund des dünneren Eises mehr Licht ins Wasser dringe, könne zu anderen Zeitpunkten als bisher und insgesamt auch mehr pflanzliche Biomasse produziert werden, erklärt die Expertin. „Es wird sich also eine zeitliche Verschiebung im Produktionsmuster ergeben.“ Was das insgesamt für das Nahrungsnetz im Meer bedeute, sei noch nicht vollständig geklärt. Eines ist laut Nöthig aber sicher: Die Tiere, die direkt vom Meereis als Nahrungsquelle abhängig sind, wie beispielsweise der Polardorsch, bekommen Probleme.