„Wir haben es hier mit einer alten Dame zu tun“, sagt der freiwillige Müller Oliver Kliebisch, der sich um das Wohlfinden der Bremer Wallmühle kümmert. Er sorgt dafür, dass sie nicht immer ihre Flügel hängen lässt. Rundgehen soll es im sprichwörtlichen Sinne auch für interessierte Bürger – ab dem Mühlentag an Pfingstmontag, 9. Juni. Ab dann bietet der Müller Besichtigungen an.

Der freiwillige Müller Oliver Kliebisch kümmert sich um die Bremer Wallmühle. Ab Pfingstmontag will er Führungen anbieten.

Seit Immobilien Bremen die Pflege der Mühle vor ein paar Jahren von einem Verein übernommen hatte, waren keine Führungen mehr möglich. „Aufgrund des unzureichenden Brandschutzes und baulicher Mängel“, so der Eigenbetrieb der Stadt Bremen, die Eigentümerin des historischen Bauwerks ist.

Am Bremer Wall ist die Endstufe der Mühlen-Entwicklung zu besichtigen

Die „alte Dame“ steht seit 1833 ihre Frau. Berend Erling hat die Windmühle erbaut, ein Müller alter Schule. Die „Lehre“ von Oliver Kliebisch zielte dahingegen nicht auf die Mehlproduktion ab, sondern auf den Betrieb historischer Mühlen – zu Schauzwecken und zur Erhaltung der Denkmäler. Aber schon das erforderte eine Ausbildung über 20 Sonnabende hinweg.

Bei dem „Galerieholländer“ am Wall handle es um die Endstufe der Windmühlen-Entwicklung, schwärmt Kliebisch – eine High-End-Mühle aus dem 19. Jahrhundert. Ihr seien keine moderneren Windmühlen mehr gefolgt, sondern Mahltechnik mit Diesel-, Gas- und Elektromotoren. 1889 hat die Stadt Bremen das Wahrzeichen übernommen. Den Bremern war die wirtschaftlich überholte Mühle sogar so wichtig, dass sie nach einem Brand 1898 wiederhergestellt wurde.

Mühl-Schrot für die Müllabfuhr – eine Nachkriegs-Produktion

Nach dem Zweiten Weltkrieg galt es laut Mühlen-Steckbrief der Bremer Denkmalpflege erneut, Schäden zu beheben. Aber die seien im Vergleich zu den Brandfolgen ein halbes Jahrhundert vorher „schon fast marginal“ gewesen, merkt Oliver Kliebisch an. Auch für so eine Immobilie gelte eben: „Lage, Lage, Lage!“ Die Wallmühle wurde im Unterschied zu anderen Mühlen und zu Gebäuden in ihrem städtischen Umfeld nicht zerbombt.

In der Nachkriegszeit diente sie offenbar der Herstellung von Schrot. Von Schrot mit einem T, obwohl für die Müllabfuhr bestimmt. Deren Pferden wurde das gemahlene Korn zum Fraß vorgeworfen, wie aus dem historischen Rückblick von Kliebisch hervorgeht. Die entsprechenden Mühl-Abfuhren gingen also an die Müllabfuhr.

Wie der Müller den Holzwürmern das Leben schwer macht

Zu Schauzwecken könne auch heute noch Mehl gemahlen werden, sagt Kliebisch. Das würde jedoch großen Aufwand verursachen, da anschließend eine gründliche Reinigung erforderlich sei. Um zu verhindern, dass alsbald Mehlwürmer und Mehlkäfer Denkmalschmutz verursachen. Allerdings bedarf es gar keines Korns, um die Mühle im laufenden Betrieb erleben zu können.

Drei- bis viermal pro Monat löst der Müller die Bremse des Windrads. Vorsichtshalber nur bei den Windstärken zwei und drei. Zum Mahlen brauche man Windstärke sechs, merkt er an. Das mag nach Touristenunterhaltung klingen, dient aber der Denkmalpflege. Sonst würde das Regenwasser immer an denselben Stellen über die Holzlamellen der Flügel laufen. Entsprechende Witterungsschäden wären die Folge. Außerdem sollen Bewegung und Betriebslärm etwaigen Holzwürmern das Leben schwer machen.

Stämmige Balken in den Obergeschossen der Wallmühle

Der untere Teil der Mühle ist gemauert, der obere Teil – Achtkant genannt – ist aus Holz. Eichen- und andere Baumstämme dürften gerade dick genug gewesen sein, um daraus die mächtigen Balken zu hauen, die beispielsweise auf dem Mahlboden zu sehen sind. Der Mahlboden ist die sechste Etage der Mühle – wenn man das Erdgeschoss mitzählt, das ein Restaurant beherbergt.

Der Galerieholländer erhebt sich aus dem Bremer Windschatten

Nicht alle Holländermühlen haben steinerne Geschosse als Unterbau: „Erdholländer“ nicht, wie ihr Name erahnen lässt. Am Bremer Wall war aber ein „Galerieholländer“ erforderlich, um mit dem Windrad aus dem Windschatten der umstehenden Gebäude zu kommen, wie Oliver Kliebisch erklärt.

In der Mühle ist nicht der Wurm drin. Das vereinfacht es, sie baulich für den Publikumsverkehr zu ertüchtigen. Formell betrachtet geht es um eine Nutzungsänderung. Auf der Galerie, dem Balkon der Mühle, ist bereits eine Metallplatte zu sehen, die nicht unter Denkmalschutz steht. Sie ist neu und soll einen feuerabweisenden Rettungsweg eröffnen.

Mühlen in Bremen mahlen nicht langsam – so schnell soll es gehen

An dieser Stelle soll die Feuerwehr – im Falle eines Brandes – ihre Leiter anlegen können, um die maximal zugelassenen zehn Besucher plus Müller zu retten. Dass die Löschkräfte nur rund zwei Fahrminuten von dem Denkmal entfernt stationiert sind, sei unter Brandschutzaspekten vorteilhaft, sagt der Architekt Jürgen Figna. Er arbeitet im Bereich „Eigenplanung und Bauunterhalt“ von Immobilien Bremen.

Seit rund drei Jahren werde der Plan verfolgt, die Mühle für Publikum zugänglich zu machen, berichtet er. Und die Mühlen in Bremen scheinen keineswegs langsam zu mahlen: Drei Monate sollen ab jetzt reichen, um das Denkmal auf den erforderlichen Stand zu bringen.

Einblicke in Mühlen-Bereiche, die nicht zu besichtigen sein werden

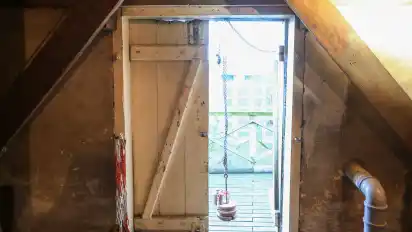

Ein Restaurator soll beispielsweise die Türen überholen, die vom Mahlboden auf die Galerie hinaus führen. Mit Besuchern will Kliebisch allerdings nicht nach draußen. Zu groß wäre die Gefahr, dass insbesondere Kinder durch das großmaschige Holzgeländer in die Tiefe fallen.

Ein Restaurator soll im Auftrag von ”Immobilien Bremen” die Türen zur Galerie der Wallmühle überarbeiten.

Insgesamt, also über die Galerie hinaus bis zur Kappe hinauf, sei die Mühle 25 Meter hoch, sagt der Müller. Wenn ein Flügel senkrecht steht, seien es insgesamt 37 Meter vom Erdboden bis zum Flügelende. Die Antriebstechnik auf dem obersten Mühlenboden wird aber auch ab Pfingsten nicht zu besichtigen sein. Zugänglich gemacht werden der Mehl- und der Mahlboden – also die fünfte und sechste Ebene, die über eine schmale Wendeltreppe zu erreichen sind.

Architekt Figna: "Man muss mit dem alten Gebäude umgehen"

Die weiteren Handwerkerarbeiten wirken – jedenfalls für so ein großes und so altes Bauwerk – überschaubar: Rund 400.000 Euro sind laut Pressestelle von Immobilien Bremen veranschlagt. Investiert werde das Geld unter anderem in eine Brandmeldeanlage, in Ergänzungen der Außentoranlage, Anpassungen im Treppenhaus, die Erneuerung von Elektro- und Sicherheitstechnik, eine neue Beleuchtung sowie in Maler-, Tischler-, Maurer- und Dachdeckerarbeiten.

Der Getreide-Paternoster in der Bremer Denkmal-Windmühle

Da die Nutzungsänderung noch nicht vollzogen ist, erfolgte die Presseführung im Rahmen einer Baustellenbesichtigung. Oliver Kliebisch schilderte die Funktion der Mühle. Schlaglichter: Das Korn kam per Seilzug und per Elevator auf den Mahlboden. Ein Elevator ist ein „Gurtbecherwerk“ – eine Art Paternoster mit Gefäßen, welche die Größe von Zucker- und Salzschütten haben, wie sie aus der heimischen Küche bekannt sind.

Auf diesem Weg konnten Silos mit Getreide gefüllt werden. Sie sind – könnte man salopp formulieren – die technische Reaktion der Windmüller auf die Häme der Wassermüller. Wassermüller hätten schon nach Tarif arbeiten können, als es noch gar keine Tarifverträge gab – weil Wasser in der Regel immer verfügbar war, sodass Arbeitsbeginn und Feierabend beliebig wählbar waren.

Eine technische Konstruktion, die Reparaturen möglichst einfach machte

Windmüller sind hingegen davon abhängig, dass Wind weht. Damit dann in möglichst maximaler Menge Mehl gemahlen werden kann, galt es das Getreide nicht nur „just in time“ nach oben zu befördern, sondern auch auf Vorrat. Die Bremer Wallmühle ist mit drei Mahlwerken eine der größeren ihrer Art.

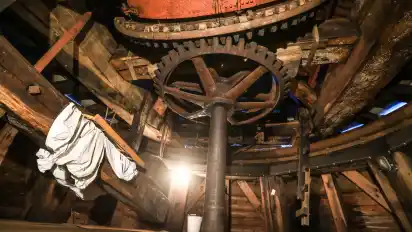

Jeweils zwischen zwei runden Mahlsteinen wurde das Korn zerrieben. Angetrieben über eine Zahnradkonstruktion, in der gusseiserne Zähne in Holzzähne greifen. Wenn sie sich verkanteten, brachen Holzzähne ab. Das habe eine Reparatur vergleichsweise einfach gemacht, sagt Kliebisch – anders, als wenn gusseiserne Zähne abgebrochen wären.

Zahnrad greift in Zahnrad in der Bremer Wallmühle – wobei in der Regel gusseiserne Zähne in Holzzähne greifen. Falls es klemmt im Getriebe, brechen die – einfacher erneuerbaren – Holzzähne.

Mahlsteine – gewichtige Gründe für eine stabile Bauweise der Mühle

Die Riffelung der Mahlsteine entscheidet darüber, wie fein das Mehl wird oder ob zum Beispiel nur grober Schrot entsteht. Ein Sieb auf dem Mehlboden, also ein Stockwerk tiefer, tat ein Übriges. „Unter Volllast dürfte die Wallmühle nach seiner überschlägigen Berechnung zwei bis drei Tonnen Mehl an windreichen Tagen produziert haben", sagt Kliebisch.

Der Durchmesser der Mahlsteine beträgt 1,60 Meter. Ein Läuferstein – also jeweils der obere – hatte eine Stärke von bis zu 40 Zentimetern. Sein Gewicht gibt der Müller über den sprichwörtlichen Daumen mit ein bis eineinhalb Tonnen an. Das war auch gesteinsabhängig. Geschliffen wurden die Steine an Ort und Stelle, wobei sie aus der Verankerung gehievt werden mussten.

Zwei Eisenringe fassen einen der „Läufersteine“ der Bremer Wallmühle.

Mühlen-Baumeister, die den Müller begeistern: "Das war Pyramidenkunst"

Mit derartigen Gewichten auf der sechsten Ebene muss das Bauwerk einiges aushalten. Die Mühle habe von der Statik her Reserven, sagt Oliver Kliebisch. Er ist voller Bewunderung für die Baumeister vor 200 Jahren: „Das war Pyramidenkunst.“ Und die erreichte im Bereich der Kappe buchstäblich wie sprichwörtlich ihren Höhepunkt. Das Gewicht der eisernen Antriebswelle unterm Dach ist unübersehbar. Die gesamte Mühlenkappe ist weder festgenagelt noch draufbetoniert, sondern nur aufgesetzt. 70 Prozent des Gewichts der Kappe lägen auf dem vorderen Teil, erläutert der Müller.

Rückenwind ist für Windmühlen existenzgefährdend

Folglich gefährdet Rückenwind nicht nur den Wirkungsgrad der Windenergie, sondern den Bestand der Mühle – weil er die Kappe herunterpusten kann. Das ist im ostfriesischen Greetsiel passiert und in einem Video zu besichtigen, das auf Youtube veröffentlicht ist. Um das zu verhindern, dreht sich der oberste Teil der Bremer Mühle flexibel mit dem Wind. Dafür sorgt ein senkrecht zum Hauptwindrad stehendes Klein-Windrad auf der Rückseite der Kappe – die Windrose. Ein- bis zweimal im Monat kommt es vor, dass sich die Kappe komplett dreht.

"Megagroßer Respekt vor so einem großen Bauwerk"

Oliver Kliebisch ist übrigens kein Spross einer Müller-Dynastie. Er hat eher zufällig Wind von der „Faszination Mühle“ bekommen. Als damaliger Mitarbeiter von Immobilien Bremen ist er im Jahr 2021 auf die Anzeige seines Arbeitgebers aufmerksam geworden: Es wurde ein Betreuer für die Mühle gesucht. Als einziger Bewerber habe er den Zuschlag bekommen und die Ausbildung zum freiwilligen Müller gemacht, erzählt der kaufmännische Angestellte. Diese Ausbildung sei wichtig gewesen, um den „megagroßen Respekt vor so einem großen Bauwerk zu verlieren“. Fortan war er mit einem Stellenanteil von wenigen Stunden für die Mühle zuständig.

Solche Einblicke in die 1833 erbaute Wallmühle können Interessierte ab Pfingstmontag bekommen – dem Mühlentag 2025.

Der Müller im Mini-Job freut sich auf die Mühlen-Führungen

„Sehr, sehr dankbar“ ist er dafür, dass er dieses Engagement seit einem Arbeitgeberwechsel im vergangenen Sommer auf Mini-Job-Basis fortsetzen kann. „Mit großer Vorfreude“ sieht Oliver Kliebisch nun den Besichtigungen ab Pfingsten entgegen.

Sein Publikum kann sich auf launige Führungen freuen: Warum sollte der Bau einer Windmühle besser nicht von der Targobank finanziert werden? Weil die Targobank – laut ihrem Werbeslogan – Rückenwind gibt.