Sie sind ja als Grünen-Chef in den vergangenen Jahren öfter in Bremen gewesen – es ist heute also eine Art kleines Heimspiel für Sie. Aber der Wahlkampf insgesamt könnte für die Grünen besser laufen.

Robert Habeck: Dieser Wahlkampf hat es bisher nicht geschafft, die großen Themen unserer Zeit inhaltlich scharf zu stellen. Aber ich glaube, dass sich das gerade dreht. Auch durch die Formate im Fernsehen wird der Wahlkampf nun inhaltlicher. Bei den vielen Veranstaltungen, auf denen wir sind, ist er es auch. Da ist eine Sehnsucht nach politischer Orientierung zu spüren. Das ist für uns die Chance, bis zum Wahltag noch viele Menschen von unseren Positionen zu überzeugen.

Welche Themen sind es denn, die bislang zu kurz gekommen sind?

Eigentlich ist das eine grundsätzliche Beobachtung, die sich auf alle Politikfelder bezieht. Aber nehmen wir zwei Beispiele: Das große Thema unserer Zeit ist die Umstellung eines Industrielandes auf Klimaneutralität. Die Klimaziele sind vereinbart. Die große Frage ist aber, wie wir sie erreichen. Die große Koalition war da – gelinde gesagt – zu genügsam und hat sich gedacht: Irgendwie wird das schon klappen. Die nötigen Antworten wurden in der Regel nicht gegeben. Ein Kohleausstieg 2038 passt jedenfalls nicht zu den Klimazielen, die sich die Bundesregierung selbst gesetzt hat. Ein zweites Beispiel ist Afghanistan: Es war wichtig, sich darauf zu konzentrieren, Menschen aus Kabul so gut es ging erst einmal zu retten. Tragisch genug ist es, dass wir so viele, die Anspruch haben, nach Deutschland in Sicherheit gebracht zu werden, dort im Stich gelassen haben. Aber es wurde noch nicht breit diskutiert, was dieses Desaster in Afghanistan außenpolitisch bedeutet, nämlich eine Zäsur, die eine Neujustierung der deutschen und europäischen Außenpolitik zur Folge haben muss. Es geht um die Definition eines wertegeleiteten Realismus.

Es gibt Menschen, die den Grünen wohlgesonnen sind, die aber sagen: Oh, oh, wenn die an die Regierung kommen, wird es richtig teuer. Was antworten Sie diesen Menschen?

Wenn Sie davor Sorge haben, sollten Sie auf keinen Fall die Union oder SPD wählen. Anders als sie haben wir ein Modell entwickelt, mit dem die gesamten Einnahmen aus der CO2-Bepreisung an die Bürgerinnen und Bürger des Landes zurückfließen. Das passiert durch das sogenannte Energiegeld, das Bürgerinnen und Bürger einmal im Jahr erhalten. Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Die CO2-Bepreisung erzielt Lenkungswirkung, das heißt: Mit Klimaschutz lässt sich Geld sparen. Zugleich erfolgt ein sozialer Ausgleich, von dem vor allem die profitieren, die eher wenig verdienen. Und außerdem: Nichts ist so teuer wie kein Klimaschutz.

Das wissen Sie und ich, aber in der breiten Öffentlichkeit ist diese Entlastung, die ja in der Tat in Ihrem Wahlprogramm steht, weniger bekannt.

Das wissen zunehmend mehr Menschen. Aber ich räume ein, dass es schwer ist, diesen Gedanken an die Wählerinnen und Wähler weiterzugeben. Es lechzen ja nicht alle nach Veränderung, weil Veränderung so schön ist. Nein, viele fragen sich durchaus, was das für ihr Leben bedeutet. Und es ist an uns, zu erklären, worum es geht. Nämlich darum, lieber jetzt die Weichen zu stellen – also: Verkehr, Energieversorgung, Industrieproduktion klimaneutral zu machen – statt weiter abzuwarten. Je später wir wirksamen Klimaschutz betreiben, desto teurer und schwergängiger wird es. Je früher, desto einfacher und günstiger.

Ein ganz wichtiger Punkt für viele Menschen im Norden ist der Ausbau der Windenergie. Wo müssen wir hinkommen?

Bei der Windenergie an Land ist unser Ziel, zwei Prozent der bundesdeutschen Fläche für Windenergie vorzusehen. Das hat zur Folge, dass insbesondere in Süddeutschland, wo die Nutzung der Windenergie noch nicht so weit verbreitet ist wie im Norden, merklich zugebaut werden muss. Kein Bundesland kann sich künftig noch aus der Verantwortung stehlen. Das gilt vor allem für Bayern mit der 10H-Verhinderungsregel.

Wie sieht es für den Offshore-Bereich aus?

Der Anteil der Offshore-Windkraft muss erhöht werden. Wir brauchen ein Volumen von 35 Gigawatt bis 2035, also etwa eine Vervierfachung gegenüber heute. Das ist eine große Herausforderung, weil es eine andere Raumordnungsplanung in Nord- und Ostsee voraussetzt. Denn die Ausweisung von Flächen für die Windkraft steht immer in Konkurrenz zu Schifffahrtslinien und Fischerei, zu Kiesabbau und Naturschutz. Wenn man also schnell vorankommen will, muss man unbedingt einen breiten Konsens über die verschiedenen Nutzungsformen erzielen.

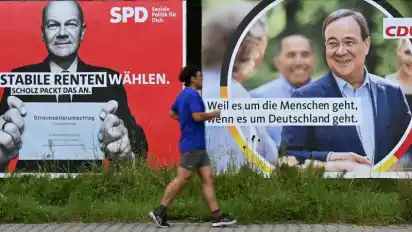

Dieser Wahlkampf ist auch gekennzeichnet durch Übertreibungen und Skandalisierungen. Jetzt ist Olaf Scholz dran. Seine Wortwahl mit den „Versuchskaninchen" hat eine Volte geschlagen. War es aus Ihrer Sicht eine unglückliche Wortwahl?

Wenn ein Spitzenkandidat viele Wahlauftritte hat und viele Interviews gibt, dann ist er vielleicht auch mal unkonzentriert. Also, meine Debatte ist das nicht.

Sie sagen, Geimpfte sollten mehr Rechte als Ungeimpfte bekommen.

Genauer gesagt: Sie sollten ihre Rechte zurückbekommen. Die Freiheit zu wahren, das ist der Normalzustand in einer offenen Gesellschaft. Und wenn Menschen geimpft sind, dann gibt es keine Begründung mehr, die Freiheitseinschränkung für diese Menschen aufrecht zu erhalten. Wenn es gut läuft und wir eine Impfquote haben, die Herdenimmunität ermöglicht, dann können auch diejenigen Menschen davon profitieren, die sich nicht haben impfen lassen. Sollte die Impfquote aber nicht hoch genug sein, dann kann es dazu kommen, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, obwohl sie es könnten, nicht mehr die gleichen Zugänge haben wie andere.

Es ist aber doch ein Druck, der damit indirekt ausgeübt wird.

Ich sage das nicht leichtherzig; es widerstrebt mir, diese Unterscheidungen zu machen. Aber es ist eine Frage der Abwägung. Die Pandemie, die Lockdowns haben so große gesundheitliche und gesellschaftliche Schäden angerichtet. Jetzt, wo das Virus noch immer unterwegs ist, wir aber durch die Impfungen differenzierter vorgehen können, sollten wir das tun. Und Freiheit heißt eben auch, Entscheidungen für sich zu treffen und die Konsequenzen zu tragen. Ich weiß nicht, wie es hier in Bremen läuft. Aber ich war am Wochenende in meinem Wahlkreis in Flensburg. Dort fängt gerade die Saison in der Handball-Bundesliga an. Künftig können nur Geimpfte und Genesene die Spiele sehen. Das hat die SG Flensburg-Handewitt so entschieden. Der Verein sagt: Wenn wir Infektionen in der Halle riskieren, riskieren wir unsere wirtschaftliche Grundlage. Dann müssten wir die Halle gegebenenfalls sofort wieder schließen, die Zuschauereinnahmen gingen verloren und im schlimmsten Falle infizieren sich unsere Spieler. Das ist meines Erachtens sehr schlüssig argumentiert. Insofern gilt in der Halle fortan die 2G-Regel. Natürlich kann man sich dafür entscheiden, sich nicht impfen zu lassen. Aber dann muss man auch mit der Konsequenz leben, möglicherweise keinen Hallenhandball sehen zu können.

Kommen wir zum Wahlkampf. Die Grünen liegen in den Umfragen zwischen 15 und 17 Prozent. Ist Platz 1 überhaupt noch drin?

Es ist ein verrückter Wahlkampf mit so einigen Volten. Auch für uns ging es rauf und runter. Und weil er so verrückt ist, sage ich mal: Patz eins haben wir noch nicht aufgegeben. Aber viel Zeit bleibt uns nicht mehr.

So oder so. Ihr persönlicher Lieblingspartner in einer Koalition wäre die SPD, richtig?

So ist es. Ich habe fünf Jahre lang unter einer SPD-geführten Landesregierung in Schleswig-Holstein gearbeitet. Damals hatten wir auch viel mit dem Hamburger Senat zu tun. Olaf Scholz war Erster Bürgermeister, ich war stellvertretender Ministerpräsident. Das hat damals gut geklappt. Finanz- und sozialpolitisch steht uns die SPD am nächsten, auch wenn die SPD in so einigen Dingen vor sich hin schnarcht, allen voran beim Klimaschutz.

Vergangenen Sonntag hat der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans im TV-Talk von Anne Will gesagt, die SPD liege am nächsten bei den Grünen, aber bei der Suche nach einem dritten Koalitionspartner gebe es richtig hohe Hürden. Wie sieht es denn mit den Hürden bei der Linken aus?

Hoch, und mit so einigem schießt sich die Linke ja auch selbst ins Abseits. Selbst, wenn man sagt, man sei eine pazifistische Partei, muss man doch pragmatisch genug sein und einen Bundeswehr-Einsatz, bei dem deutsche Staatsangehörige und Ortskräfte aus Afghanistan gerettet werden, unterstützen. Was hätte man denn sonst machen sollen? Wenn man noch nicht einmal bei einer konkreten Hilfsaktion bereit ist, sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen, dann steht die Frage im Raum, ob die Linke überhaupt bereit ist, sich mit der Wirklichkeit auseinanderzusetzen. Anderes Beispiel: Die Linke will den Verfassungsschutz einfach abschaffen, ohne zu sagen, wie sie dessen Aufgaben bei der Inneren Sicherheit stattdessen organisieren will. Die Linke hat an ihrer Regierungsfähigkeit auf Bundesebene offenbar nicht sehr gearbeitet.

Es gibt für die Grünen noch andere Alternativen, die laufen aber gegenwärtig nicht rund.

Im Moment gibt es rechnerisch drei mögliche Konstellationen: Ampel, Jamaika und Rot-Grün-Rot. Ich halte es aber auch nicht für ausgeschlossen, dass es für ein Zweierbündnis von SPD und Grünen reichen kann. Darf ich aber noch sagen, was über die reinen Zahlenspielereien hinausgeht und mich umtreibt?

Ja, natürlich.

Das ist die Entwicklung, dass wir nach dem Wahltag wahrscheinlich eine Partei haben werden, die den Kanzler oder die Kanzlerin stellt – und etwa ein Viertel der Stimmen bekommen hat. Das gab es noch nie. Das ist ganz anders, als wenn eine Partei mit 40 Prozent die Regierung anführt. Folglich muss sich die Autorität einer Regierung aus der Sache selbst heraus ergeben. Und deswegen wird alles davon abhängen, dass es unabhängig von der konkreten Konstellation eine verbindende Idee und eine ausgeprägte Gestaltungsbereitschaft für die nächsten vier Jahre gibt. Wenn aber die geschwächte Autorität noch mit einem kleinsten gemeinsamen Nenner belastet wird, oder wenn man sich misstraut und gegenseitig politisch blockiert, dann droht ein ernster demokratischer Verdruss. Dann würden die Menschen auf breiter Front an der neuen Regierung zweifeln. Das darf nicht passieren. Und das sollte man sich klarmachen: weil die Ära von Angela Merkel zu Ende geht, weil der Wahlkampf dieses Mal so ganz anders ist und weil das Wahlergebnis anders sein wird, als wir es gewohnt sind. Deshalb muss der Geist bei einer Koalitionsbildung ein anderer sein als vor vier Jahren, ein positiver. Das ist jetzt die Denksportaufgabe, die die Parteivorsitzenden schon einmal anstellen sollten.