Der Klimawandel sorgt dafür, dass Feuerwehrmänner und -frauen immer häufiger in Gummistiefel steigen und Wasserpumpen an Kellertreppen aufbauen müssen. In diesem Jahr gab es in Bremen bis heute rund 650 Einsätze, die von der Feuerwehr mit dem Stichwort "Keller auspumpen" statistisch erfasst wurden. Zuletzt waren es laut Innenressort zwischen 30 und 150 pro Jahr. "Das ist ein sehr hoher Wert, der sich aber auf einzelne erhebliche Starkregenereignisse im Juni zurückführen lässt", erläutert Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin des Innenressorts, das für Feuerwehr und Katastrophenschutz zuständig ist.

Gerdts-Schiffler betont, dass 650 ausgepumpte Keller kein neues Phänomen seien. Immer wieder führten Unwetter zu derartigen Einsatzzahlen. Am 4. August 2011 sei die Feuerwehr beispielsweise an einem einzigen Tag mehr als 500-mal ausgerückt. "Dennoch richten sich der Senator für Inneres als Landeskatastrophenschutzbehörde und natürlich auch die Feuerwehr auf eine steigende Zahl derartiger Extremwetterereignisse ein", sagt die Sprecherin.

In Süddeutschland können Gebirge die Unwettergefahr verschärfen, wenn Sturzfluten die Ortschaften in den Tälern bedrohen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, rüsten dort deshalb die Kommunen auf. Die Gemeinde Ottobrunn bei München hat etwa Schmutzwasserpumpen angeschafft, weil Klarwasserpumpen das Regenwasser schlecht bewältigen können. Zudem hat die Freiwillige Feuerwehr im Ortszentrum 600 gefüllte Sandsäcke gelagert.

Bremen verzichtet hingegen bisher auf ein Sandsack-Lager. Laut Innenressort besteht eine gute Zusammenarbeit mit den Deichverbänden der beiden Weserseiten. Im Notfall werde die Sandsackbefüllung von der Berufsfeuerwehr koordiniert und von den Freiwilligen Feuerwehren umgesetzt. "Geübt wurde dieses Vorgehen beispielsweise bei den Deichverteidigungsübungen der letzten Jahre", berichtet Gerdts-Schiffler.

Mehr Personal vorgesehen

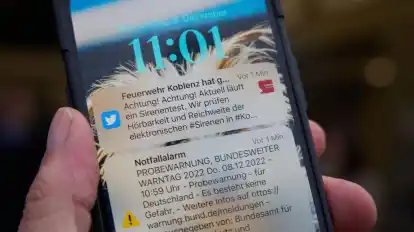

Auf einer sich erwärmenden Erde ist dies für Bremen neben Starkregen die zweite große Gefahr: Hochwasser mit neuen Pegelrekorden. Sprecherin Gerdts-Schiffler verweist darauf, dass Bremen den Hochwasserschutz in den vergangenen vier Jahrzehnten ausgebaut hat. Der rot-grün-rote Senat wolle den Katastrophenschutz weiter stärken, etwa durch ein besseres Warnsystem für die Bevölkerung. Laut Koalitionsvertrag will die Landesregierung ein flächendeckendes Sirenennetz aufbauen. Zudem soll die Feuerwehr ihr Personal von 680 auf 860 Vollzeitstellen aufstocken und modernere Ausrüstung erhalten. "Die konkrete Umsetzung wird Bestandteil der Verhandlungen für die nächsten Haushalte", so Gerdts-Schiffler.

Neben der Feuerwehr übernimmt auch das Technische Hilfswerk (THW) bei schweren Unwettern und Hochwasser wichtige Aufgaben. „Der Katastrophenschutz wird sich durch den Klimawandel deutlich verändern“, sagt Ratje Lützelschwab, Leiter der Regionalstelle Bremen. „Wir müssen uns auf neue Szenarien einstellen. Deshalb hat das THW seine gesamte Ausstattung kritisch hinterfragt.“ Im Ernstfall könnten im Stadtgebiet bis zu 500 Ehrenamtliche mobilisiert werden.

Im Juni und Juli gab es zuletzt mehrere Unwetter, die mit sintflutartigen Regenfällen verbunden waren. „Das sind dynamische Lagen, die sich sehr kurzfristig aufbauen“, erläutert Lützelschwab. „Dann kommt es großflächig an vielen Stellen gleichzeitig zu Problemen.“ Dies seien in den meisten Fällen volllaufende Keller von Privathäusern.

Laut Lützelschwab haben deshalb Pumpen mit vergleichsweise niedriger Leistung an Bedeutung gewonnen. „Wir brauchen viele Geräte, die zwischen 400 und 1500 Liter pro Minute schaffen, um flächendeckend reagieren zu können“, sagt der THW-Chef.

Pumpleistungen von 5000 bis 10.000 Liter kämen bei Starkregen selten zum Einsatz, seien aber im Kampf gegen Hochwasser sehr wichtig. Einige Pumpen will das THW für Bremen nun zusätzlich anschaffen. Ziel ist es, die vier Ortsverbände mit jeweils fünf Pumpen auszustatten – drei mit einer Leistung von 800 Litern pro Minute und zwei, die 1200 Liter schaffen. "Es wird sich wahrscheinlich ein Investitionsbedarf von 30.000 Euro ergeben", rechnet Lützelschwab vor.

THW bietet Beratung an

Eine Bevorratung mit gefüllten Sandsäcken gibt es auch beim Technischen Hilfswerk nicht. „Das ist eher eine Aufgabe der Kommunen. Wir begrüßen es aber sehr, wenn gefüllte Sandsäcke bereitgehalten werden“, sagt der Leiter der Regionalstelle. Und ergänzt: „Für den Notfall haben wir Fachberater, die den kommunalen Krisenstäben etwa in Fragen der Deichverteidigung helfen können."