2020 wurde jedem zweiten Kind in Bremen und Bremerhaven Sprachförderbedarf bescheinigt. Das sind besorgniserregende Werte – wie schätzen Sie diesen Befund ein?

Anja Starke: Ja, wenn man auf die reinen Zahlen schaut, sind sie besorgniserregend. In Bremerhaven sind die Zahlen in den letzten Jahren konstant, dort sind wir schon seit Langem bei etwa der Hälfte der Kinder. In Bremen sehen wir jetzt einen starken Anstieg des Anteils der Sprachförderkinder von 37 Prozent in 2019 auf 47 Prozent in 2020. Allerdings lassen sich die jüngsten Zahlen in Bremen nicht richtig miteinander vergleichen, weil sie auf unterschiedliche Weise erhoben wurden.

In Bremen haben 2020 meistens die Erzieherinnen den Sprachstand eingestuft, während 2019 alle Kinder Sprachtests am Computer gemacht haben. Wie belastbar ist der Anstieg aus Ihrer Sicht vor diesem Hintergrund?

Ich gehe davon aus, dass wir die Zahlen von 2019 und 2020 nicht vergleichen können. Der Cito- oder Primo-Test, den Kinder am Computer machen, erfasst ohnehin nur einen kleinen Teil der sprachlichen Kompetenzen. Wir wissen noch gar nicht, wie gut dieser Test den Sprachförderbedarf misst, denn für den Test fehlen noch wichtige Daten. Solche Tests werden überprüft und bekommen dann quasi ein Gütesiegel, und das steht noch aus. Zum anderen gibt es keine Studien dazu, ob Erzieherinnenurteil und Computertest zu ähnlichen Ergebnissen führen. Es kann letztlich sein, dass die Einschätzungen der Erzieherinnen besser sind als die PC-Tests, oder umgekehrt.

Vielleicht haben Erzieherinnen im Zweifel wohlwollend mehr Kinder als Förderkinder eingestuft, lautete eine Vermutung der Bildungsbehörde.

Ja, es kann sein, dass Erzieherinnen Kindern noch einmal Sprachförderung vor der Einschulung ermöglichen wollten. Und ein weiterer Effekt kann sein, dass die Erzieherinnen selber über die Einstufung auch ihren Ressourcenbedarf anzeigen. Denn Kitas mit einer höheren Sprachförderquote können gegebenenfalls zusätzliches Personal bekommen. Nach einem halben Jahr Corona zeigten Kitas damit vielleicht auch an: Wir sind hier sehr belastet und brauchen Unterstützung. Das kann mit reinspielen, zumal an die Kitas immer mehr Aufgaben herangetragen werden.

Sie sprechen Corona an. Die Sprach-Einstufung fand im Herbst statt – welche Rolle könnte die Pandemie spielen?

Ein Faktor für den hohen Wert von 2020 kann auch sein, dass viele Kinder in der Corona-Zeit weniger in der Kita waren, und dass auch die Familien weniger andere Leute getroffen haben. Begegnungen mit anderen Familien sind aber ganz wichtig für die Sprachbildung, weil Kinder sich da beim Sprechen ausprobieren. Deshalb wird es sicher bei einigen Kindern einen Rückschritt oder eine Stagnation in der Sprachentwicklung gegeben haben.

Wenn jedes dritte oder sogar jedes zweite Kind Sprachdefizite hat, sind das sehr hohe Werte. Wo sehen Sie die Ursachen dafür?

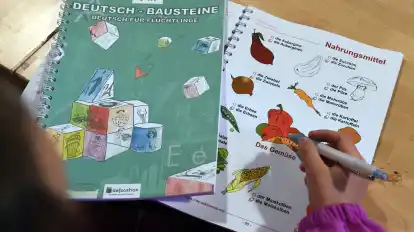

Generell haben wir rund zehn Prozent Kinder, die eine klinisch relevante Sprachentwicklungsstörung haben, das sieht man in der ganzen Stadt. Und dann sieht man Effekte des Sozialraums: In Stadtteilen, in denen viele Familien mit Zuwanderungsgeschichte und mit sozialen Problemlagen leben, gibt es einen deutlich höheren Sprachförderbedarf. Diese Zusammenhänge sind auch empirisch belegt. Das ist ja auch ein Grund, weshalb wir in Bremen in Schulleistungsstudien immer wieder so weit am Ende landen. In Bremen gibt es eine sehr große Anzahl von Kindern mit besonderen Lebenslagen. Das sind einerseits Kinder, die mit einer anderen Muttersprache aufwachsen, aber auch Kinder, die zu Hause nicht so einen reichhaltigen Input zum Sprechen bekommen.

Der Sprachstand wird ein Jahr vor der Einschulung eingestuft, damit diejenigen, die das brauchen, zusätzliche Sprachförderung bekommen. Reicht die Sprachförderung aus, die diese Kinder bekommen?

Grundsätzlich ist ein Jahr vor der Einschulung eigentlich zu spät, um sich die Sprachentwicklung anzugucken. Auch vorher schauen natürlich die Erzieherinnen schon stetig darauf, aber im Grunde müsste es viel früher Tests geben. Eine Sprachentwicklungsstörung kann man spätestens mit drei Jahren sehen, die ersten Anzeichen auch schon mit zwei Jahren.

Die CDU sprach zuletzt mit Blick auf Bremens Sprachförderprogramme von Flickwerk: Hier eine halbe Stelle, da eine halbe Stelle, das reiche nicht aus. Wie beurteilen Sie Bremens Bemühungen in diesem Bereich?

Was wir bräuchten, ist ein viel engeres Zusammenarbeiten verschiedener Berufe schon in der Kita. Wir müssen mehr Logopädinnen und Sprachtherapeuten in die Einrichtungen bringen. Sie können Erzieherinnen beraten und sich die Kinder im Alltag anschauen. Man kann es nicht allein den Erzieherinnen überlassen, Sprachförderbedarf zu erkennen. Da würde ich mir für die Kitas mehr Unterstützung vor Ort von speziell ausgebildetem Personal wünschen. Wir haben einfach auch ein großes Personalproblem in den Kitas, es werden momentan sehr viele Assistenz- und Hilfskräfte eingesetzt, um überhaupt die Betreuung zu stemmen. Und hier wirklich kompetente Leute zu bekommen, ist sehr schwierig. Wir müssen den Erzieher-Beruf attraktiver machen.

In Bremen fehlen immer noch Kita-Plätze. Wie wichtig sind ausreichend Kita-Plätze für die Sprachförderung?

Genug Kita-Plätze sind auf jeden Fall sehr wichtig, und dafür brauchen wir eben dringend das Personal. Es gibt parallel aber auch noch andere Ansätze, zum Beispiel Elterntrainings, die Eltern schon frühzeitig eng begleiten und fit machen. Es gibt dafür schon tolle Beispiele, wissenschaftlich fundierte Programme, die zu guten Ergebnissen führen; aber es gibt noch viel zu wenig Angebote, um Eltern bei der Sprachförderung ihres Kindes zu unterstützen.

Was müsste aus Ihrer Sicht geschehen, um die Sprachprobleme anzugehen, damit Kinder, die in die 1. Klasse kommen, dann auch dem Unterricht folgen können?

Wir müssen mehr Sprachexperten in die Kitas bringen, und wir müssen die Kitas und die Eltern stärken. Vor allem müssen wir frühzeitig ansetzen. Ein Lesetraining in der siebten Klasse ist ein Tropfen auf den heißen Stein, wir müssen bei den Kleinkindern ansetzen. Die Schere geht einfach viel früher auf und das sehr stark: Einige Kinder können schon lesen, wenn sie in die Schule kommen, andere brauchen vielleicht erst mal ein Jahr, bis sie richtig in der Schule ankommen und sich auf die Inhalte konzentrieren können.

Das Gespräch führte Sara Sundermann.