Die Vegesacker Werften, die Bremer Wollkämmerei in Blumenthal und die Stahlindustrie Bremen-Nords haben eins gemeinsam: All diese Unternehmen hätten in den 1960er und 1970er Jahren nicht ihren wirtschaftlichen Erfolg feiern können, hätten sie zu dieser Zeit nicht die Unterstützung von tausenden türkischen Gastarbeitern gehabt. Diesen Menschen wird die Ausstellung „Lebenswege: Hayat Yollari“ gewidmet.

Ein Abkommen, das Lebenswege veränderte

Die Ausstellung wurde 2021 zum 60. Jubiläum der Unterzeichnung des Anwerbeabkommens von den Kuratoren Bora Akşen und Orhan Çalışırfür das Focke-Museum entworfen. Im Zuge des Anwerbeankommens zwischen Deutschland und der Türkei kamen tausende Menschen nach Bremen, was die Bremer Stadtgesellschaft bis heute prägt und zur Vielfalt und Offenheit beitrug. Sie bekamen mit dem Abkommen zunächst nur für zwei Jahre eine temporäre Erlaubnis in Deutschland zu arbeiten und zu leben. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung handelte es sich um 870.000 arbeitnehmende Menschen, die zwischen 1961 und 1973 nach Deutschland kamen und die Chancen des Abkommens nutzten. Zu dieser Zeit wurden diese Arbeitskräfte besonders im Berg- und Straßenbau und der Industrie gebraucht. In der Türkei hingegen herrschte ein Mangel an Arbeitsplätzen und eine hohe Arbeitslosigkeit. Somit konnten beide Länder bei diesem Abkommen profitieren.

Persönliche Schicksale im Vordergrund

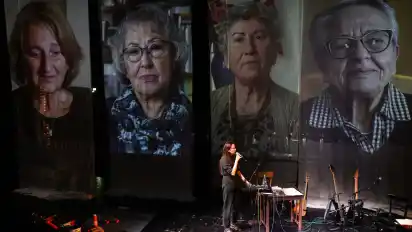

Kurz und knapp geht es bei der Ausstellung um die persönlichen Lebenswege der Gastarbeiter in Bremen, fasst Johanna Schwarz, Leiterin des Dokumentations- und Kulturzentrums Blumenthal zusammen. Bora Akşen, einer der beiden Kuratoren der Ausstellung, hat als Gastarbeiterkind einen ganz persönlichen Bezug zu dem Thema und beschreibt es „als eine bedeutende historische Entwicklung mit starken persönlichen und auch gesellschaftlichen Auswirkungen“. Einige der Menschen, die in der Ausstellung vorgestellt werden sind zum Arbeiten nach Blumenthal gekommen und seitdem dort fest verwurzelt. „Viele der vorgestellten Personen sind Freunde oder Menschen, die Çalisir im Rahmen seiner journalistischen Arbeit für Radio Bremen kennengelernt hatte“, erklärt Akşen zum Prozess der Erstellung der Ausstellung. Die Ausstellung wird durch die persönlichen Geschichten und vielen Fotos als besonders lebendig wahrgenommen. Schwarz empfiehlt einen Besuch der Ausstellung daher nicht nur für erwachsene Menschen, sondern auch schon für Jugendliche. Alle Infotafeln sind sowohl in deutscher als auch in türkischer Sprache verfasst, sodass sie sich an ein breites Publikum richten. Ob man nun selber aus einer Familie mit Migrationsgeschichte stammt oder in einem Stadtteil lebt, der durch die Vielfalt an Kulturen geprägt ist: Diese Ausstellung bringt den Besuchern ein Stück unserer gemeinsamen Geschichte als Bremer Gesellschaft näher.