Herr Aksen, Sie haben gemeinsam mit Orhan Çalisir für das Stadtlabor des Focke-Museums die Ausstellung "Lebenswege - Hayat Yollari" kuratiert, die den 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens mit der Türkei als Ausgangspunkt nimmt. Wie ist Ihr persönlicher Bezug zu diesem Thema?

Bora Aksen: Ich bin ein sogenanntes Gastarbeiterkind. Mein Vater ist 1963 nach Süddeutschland gekommen und hat bei Bosch gearbeitet. Das Anwerbeabkommen, das einen Umfang von nur drei DIN-A4-Seiten hatte, hat unsere Familie sehr stark verändert – wir wären sonst gar nicht hier. Und meine Kinder sind jetzt Bremer. Ich denke, es gibt kein anderes Land, zu dem Deutschland mittlerweile so viele persönliche Bindungen und Beziehungen hat wie zur Türkei.

Sie bezeichnen sich in Ihrem Vorwort zum Begleitband als "Stammgast". Ein Stammgast ist ja jemand, der sehr gerne irgendwo ist, sich aber dort nicht zu Hause fühlt.

Für mich ist es völlig klar, dass ich hier angekommen bin. Aber ich werde manchmal noch als Gast behandelt, daher habe ich die Formulierung gewählt. Klassisch ist immer noch die Frage: "Woher kommst Du?" Und wenn ich dann sage, dass ich Schwabe bin, folgt sofort die Frage, wo ich denn wirklich und tatsächlich herkomme. Das ist durchaus schmerzhaft für die Menschen, die in zweiter, dritter und mittlerweile vierter Generation hier leben – es vermittelt das Gefühl, in Deutschland nicht dazuzugehören.

Das äußerte sich ja, wie Sie beschreiben, gleich für die erste, die Gastarbeitergeneration, nicht nur in Sprüchen, sondern auch ganz konkret.

Für die erste Generation war es nach dem Anwerbestopp 1973 schwer, sich zu entscheiden, wo sie dauerhaft leben wollte. Die Türkei war nicht in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (Vorläufer der EU, Anm. d. Red.), von daher wäre es ein Problem gewesen, erneut nach Deutschland einzureisen. Viele haben sich dann für die Sicherheit in Deutschland entschieden: Man hatte hier einen durchaus gut bezahlten Job. Sie haben die Familie nachgeholt, dann brauchte man aber mehr Platz und musste aus den firmeneigenen Wohnheimen ausziehen. Viele Deutsche wollten aber nicht an Ausländer vermieten. Und auch die Sprachbarriere war hoch...

Wieso?

Es gab kein Angebot an Deutschkursen, schon gar nicht verpflichtend. Im Gegenteil: Es wurden Programme angeboten für die Kinder, Türkisch zu lernen – damit die zweite Generation sich später gut in der Türkei zurechtfinden sollte. Es wurde immer signalisiert: Ihr geht ja doch irgendwann zurück, auf Dauer ist das hier mit euch nicht angelegt. Das war noch in den 1980er-Jahren so, als die Regierung Kohl Rückkehrprämien auslobte. Für die Integration waren die 80er ein verlorenes Jahrzehnt, das sehen auch viele Forscher so. Es gab ein Interview in der Bosch-Mitarbeiterzeitschrift mit meinem Vater, da wurde er mit dem Satz zitiert: "Ich würde gerne bleiben, wenn ich darf". Da war er schon 20 Jahre lang in Deutschland, seine beiden Kinder waren hier geboren worden. Das hat mich schon traurig gemacht, als ich das Interview mit dem Zitat jetzt wieder gefunden habe.

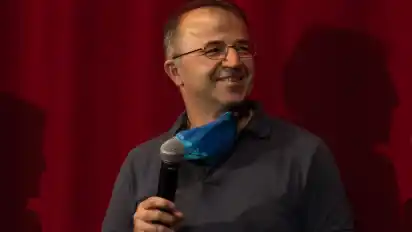

Wertschätzung für eine Lebensleistung: Bora Ak?en hat für das Focke-Museum die Geschichten vor allem der ersten sogenannten Gastarbeitergeneration dokumentiert.

Wie definiert sich denn das Land Ihrer Eltern, die Türkei, für Sie?

Die ist natürlich wichtig für mich. Ich habe dadurch einen zweiten, einen zusätzlichen kulturellen Horizont, das empfinde ich als großes Glück. Das möchte ich auch an meine Kinder weitergeben.

Wie haben Sie, als Sie die Ausstellung kuratiert haben, Kontakt zu den Menschen gefunden, die mit Ihren sehr persönlichen Geschichten vertreten sind?

Ich habe die Ausstellung gemeinsam mit dem Filmemacher Orhan Çalisir zusammengestellt, und er hatte schon eine Reihe von Kontakten. Das sind Freunde von ihm, oder er hat die Männer und Frauen während seiner journalistischen Arbeit für Radio Bremen kennengelernt. Wir haben von diesem großen Vertrauensvorschuss profitiert, den die Menschen uns gegeben haben, sie haben alles offengelegt und uns die Objekte anvertraut. Aber sie wundern sich natürlich schon, warum man sich jetzt auf einmal für ihre Lebensgeschichten interessiert.

"Lebenswege" ist ein Projekt, das während der Corona-Zeit entstanden ist. Wie hat sich das auf die Umsetzung ausgewirkt?

Als das Focke-Museum geschlossen war, musste ich überlegen, wie ich meine Zielgruppe, also die Menschen mit Einwanderungsgeschichte, erreichen kann. Wir hatten die Idee, kurze Filme über Lebensgeschichten auf Instagram zu posten. Das haben sehr viele Menschen gesehen, und dann entstand die Idee, darüber ein Buch zu machen. Als wir dann die Interviews geführt und die Objekte gesichtet hatten, war es bis zu dem Plan, daraus eine Ausstellung machen, nicht mehr weit. Das fiel zusammen mit dem Jahrestag des Anwerbeabkommens am 30. Oktober und der Idee des Stadtlabors. Dadurch ist es zu einem multimedialen Projekt geworden.

Wie ist die Ausstellung konzipiert?

Jede Vitrine steht für eine Person. Wenn man durch die Ausstellung geht, soll das wie ein Stadtbummel wirken, bei dem man unterschiedlichen Menschen begegnet.

Warum war es Ihnen so wichtig, dass Ihre Gesprächspartner ihre Geschichten selber erzählen?

Um zu betonen, dass es sich nicht um eine homogene Masse gehandelt hat. Es gibt so viele verschiedene Facetten, beispielsweise auch jemanden, der gar nichts mit dem Anwerbeabkommen zu tun hatte, der schon 1960 als 18-Jähriger zum Studieren gekommen ist. Später hat er in der Luft- und Raumfahrtindustrie gearbeitet und ist nach Russland gegangen. Und viele sind ja auch nicht nur wegen der Arbeit gekommen...

...sondern?

Es war auch die Möglichkeit, etwas von der Welt zu sehen, zu probieren, sich anderswo eine Existenz aufzubauen. Und dann mal sehen, was passiert. Ich vergleiche die Situation damals gerne mit derjenigen, als ich Abitur gemacht haben: Da sind einige meiner Mitschüler nach Australien gegangen, für Work and Travel. Solche Aspekte bekommen sie nur zu hören, wenn sie den Menschen zuhören. Wir haben auch festgestellt, dass der klassische Gastarbeiter nicht unbedingt ein Mann sein musste: Es sind auch viele Frauen gekommen, haben in Bremen beispielsweise bei Hachez gearbeitet, und dann ihre Männer nachgeholt.

Gibt es etwas, was Sie richtiggehend erstaunt hat?

Wie hart die Arbeit auf den Werften in Bremen war, hat mich beeindruckt. Viele mussten zunächst eine Ausbildung zum Schweißer absolvieren; einer unserer Gesprächspartner war in der Türkei Lehrer, wollte, auch aus politischen Gründen, ins Ausland. Und dann hat er sich hier zum Schweißer umschulen lassen. Er hat auf der Vulkanwerft gearbeitet, und war später wieder Türkischlehrer.

Mit der Ausstellung blicken Sie zurück auf die vergangenen 60 Jahre. Was glauben Sie, wo stehen wir in 60 Jahren in Sachen Integration?

Ich hoffe, dass das Zusammenleben dann so selbstverständlich geworden ist, dass wir ein Interview wie dieses gar nicht mehr führen müssen. Wir werden denken: Toll, vor 120 Jahren gab es dieses Abkommen, das hat Deutschland wirklich verändert. Aber dann ist es genauso Geschichte wie die Einwanderung aus Polen ins Ruhrgebiet ab 1870. Aber hier und jetzt ist der Jahrestag ein guter Zeitpunkt, den Menschen, die seit Anfang der 1960er-Jahre aus der Türkei gekommen sind, mit unserer Ausstellung Wertschätzung für ihre Lebensleistung entgegenzubringen.

Das Gespräch führte Iris Hetscher.