In Kürze können sich Besucherinnen und Besucher im Denkort Bunker Valentin noch viel intensiver mit einzelnen Themen beschäftigen. Die Ausstellung im Informationszentrum wird im Frühjahr durch Touchscreens ergänzt, über die zusätzliches Material aufgerufen werden kann. Die Stationen am Rundweg im Außenbereich des Bunkers wurden bereits erweitert. Dort erinnern seit einigen Tagen vier Biografien an Gruppen von Zwangsarbeitern und -arbeiterinnen, die bisher noch wenig im Fokus der Aufmerksamkeit standen. Außerdem gibt es eine zusätzliche Ausstellungskomponente im Mittelteil des Bunkers. Dort wird eine Videoprojektion gezeigt. Ein Überblick über die Neuigkeiten im Denkort.

Videoprojektion

Die deckenhohe Videoprojektion ist seit einigen Monaten im Bunker zu sehen. Die Landeszentrale für politische Bildung, die den Denkort aufgebaut hat und betreibt, hat sie in Zusammenarbeit mit Urbanscreen entwickelt, einem Bremer Produktionsstudio für interdisziplinäre Medienkunst. "Das war ein großer Meilenstein. Wir haben damit eine ganz neue Komponente, einen ganz anderen Zugang zur Geschichte des Bunkers geschaffen", sagt Thomas Köcher, Leiter der Landeszentrale für politische Bildung und des Denkorts Bunker Valentin. Der Bau des Bunkers in Farge war eines der größten Rüstungsprojekte im nationalsozialistischen Deutschland. Von 1943 bis 1945 arbeiteten Tausende Zwangsarbeiter aus ganz Europa auf der Bunkerbaustelle.

Das Denkort-Team sieht es als seine Aufgabe, die Monumentalität des Bauwerks zu dekonstruieren.

In der großen Halle werden auf zwei Wänden deckenhohe Projektionen von Fotos und Filmausschnitten gezeigt. Die Aufnahmen, die der Blumenthaler Fotograf und Filmberichterstatter Johann Seubert 1944 im Auftrag der Bauleitung angefertigt hat, zeigen den Bau des Bunkers. Dazu sind Tonaufnahmen zu hören. Den Stimmen von Ingenieuren sind Stimmen von überlebenden Zwangsarbeitern gegenübergestellt, die auf der Baustelle unter schrecklichen Bedingungen arbeiten mussten. "Wir sehen es als unsere Aufgabe, den Bunker in seiner Monumentalität zu dekonstruieren. Das geht mit einem Film sehr viel besser", sagt Köcher.

Touchscreens in der Ausstellung

Aktuell gibt die Ausstellung im Informationszentrum an sechs Themeninseln einen Einblick in den Bunkerbau, das Leben und Überleben auf der Baustelle. Jede Themeninsel wird nun mit einem Touchscreen ausgestattet, über den Fotos, Biografien und Dokumente aufgerufen werden können. "Bisher bietet die Ausstellung eher einen groben Überblick. Wir haben aber viel mehr Material, das wir den Besuchern jetzt über diese Vertiefungsebene zugänglich machen können", erläutert Thomas Köcher.

Er sagt: "Wir bekommen ständig neue, bisher unbekannte Dokumente. Beispielsweise aus dem Britischen Nationalarchiv in London. Daraus geht hervor, dass die Briten sehr detaillierte Informationen und Zeichnungen von der Bunkerbaustelle hatten, sodass wir davon ausgehen können, dass sie Spione auf der Baustelle hatten." Neben den Touchscreens bekommen die Themeninseln auch Lautsprecher, sogenannte Hörinseln, über die Tonaufnahmen angehört werden können. Die neue technische Ausstattung wird ab dem Frühjahr nach und nach in Betrieb genommen.

Neue Biografien

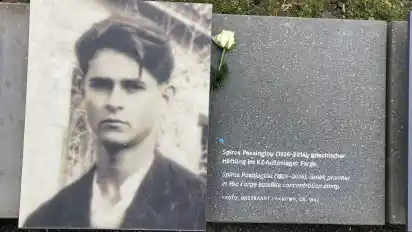

Das Team des Denkorts hat den Rundweg, der um den Bunker führt, jetzt um neue Biografien von Zwangsarbeitern ergänzt. Sie stehen für Gruppen, die bisher weniger Beachtung fanden. "Damit haben wir den Blick auf die Opfer erweitert", erläutert Köcher. Es sind Biografien von Spiros Pasaloglou aus Griechenland, von Akli Banoune aus Algerien und von Susanna Goldschmitt, eine jüdische Zwangsarbeiterin aus Deutschland, die sich nicht als Jüdin zu erkennen gab und offiziell als belgische Zwangsarbeiterin in Farge war. Eine weitere Station wurde für Nadja Kovalova eingerichtet. Sie steht stellvertretend für eine große Gruppe ukrainischer Zwangsarbeiterinnen. Köcher: "Über sie haben wir bisher so gut wie keine Informationen. Es gibt lediglich eine Postkarte, die sie aus Farge an ihre Eltern in der Ukraine geschrieben hat." Ob sie überlebte, ist unbekannt.

Spiros Pasaloglou stammte aus Griechenland. Er arbeitete in Kalogreza, einem ärmlichen Viertel in Athen, als Minenarbeiter. Am 15. März 1944 riegelte die Wehrmacht Kalogreza ab. Sie suchte Männer, um sie in Deutschland als Zwangsarbeiter einzusetzen. 210 Männer wurden verhaftet. Spiros Pasaloglou war einer von ihnen.

Durch die Ergänzung der Biografien soll gezeigt werden, dass auf der Bunker-Baustelle Zwangsarbeiter und Häftlinge aus ganz Europa und darüber hinaus vertreten waren, erläutert der Denkort-Leiter. Spiros Pasaloglou steht auch stellvertretend für die Opfer der Verbrechen, die von den Nationalsozialisten in Griechenland verübt wurden. Er war Minenarbeiter in Kalogreza, einem Viertel in Athen. "Im April 1941 besetzte die Wehrmacht Griechenland. Während der Besatzung starben weit über 100.000 Menschen allein an Hunger oder Folgeerkrankungen. In Deutschland ist das heute fast vergessen. Am 15. März 1944 riegelte die Wehrmacht Kalogreza ab. Sie suchte Männer, um sie in Deutschland als Zwangsarbeiter einzusetzen. 210 Männer wurden verhaftet. Zwölf von ihnen kamen im Juni 1944 im KZ Neuengamme an. Spiros Pasaloglou war einer von ihnen. Anfang Juli wurde er in das KZ-Außenlager Farge gebracht", heißt es in der Biografie. Spiros Pasaloglou überlebte die Zwangsarbeit auf der Bunkerbaustelle.

Veranstaltungen

Das Denkort-Team bietet auch durch kulturelle Veranstaltungen die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit der Geschichte dieses Ortes. Um tschechoslowakische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter geht es in einem Podiumsgespräch am Freitag, 5. April, 18 Uhr. Im Anschluss gibt es ein Konzert mit der tschechischen Band Monika Načeva und Zdivočelí koně in Gedenken an die tschechischen und slowakischen Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen in Bremen und Umgebung.

Ebenfalls für diesen Tag ist eine Kooperationsveranstaltung mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) geplant, kündigt Köcher an. Es soll um das Thema Ökologie im Nationalsozialismus gehen. Die genauen Daten – Ort und Uhrzeit – stehen noch nicht fest. Am 6. Juni, dem 80. Jahrestag des D-Days in der Normandie, eröffnet im Denkort Bunker Valentin eine Fotoausstellung, in der es um die Landung der alliierten Truppen an den Stränden der Normandie gehen wird. Sie wird voraussichtlich bis August gezeigt.

Besucherzahlen

Im Jahr 2023 verzeichnete der Denkort Bunker Valentin 31.000 Besucherinnen und Besucher. Das sind mehr als in den Jahren vor der Corona-Pandemie. Da waren es zuletzt 30.000 Gäste. 2022 kamen 22.000 Menschen. Sehr ausgelastet ist der pädagogische Betrieb. Die Zahl der Anfragen zu Seminaren von Schulen und außerschulischen Trägern für beispielsweise Bildungszeiten steige. "Wir haben bereits Anfragen bis Mitte Mai", so Köcher. Die Möglichkeiten des Denkort-Teams Projekttage oder mehrtägige Projekte anzubieten, ist durch die räumliche Situation allerdings begrenzt, da es nur zwei Seminarräume gibt. Im bestehenden Gebäude sei eine bauliche Erweiterung nicht möglich, so Köcher. "Ein neues Seminargebäude wäre toll", sagt der Denkort-Leiter. Allerdings fehlen dafür bisher die finanziellen Mittel.