„Tut mir leid, da sind Sie zu spät, die Wohnung ist schon weg.“ Ein Satz, den kein Bremer gerne hört, der auf der Suche nach einer neuen Bleibe ist. Es ist aber auch ein Satz, den Bremer mit türkischem Migrationshintergrund offenbar wesentlich häufiger zu hören bekommen als Bremer mit Bremer, Münchner oder Kölner Akzent.

Ja, es gibt sie, die Vorurteile, die im Kopf alleine aufgrund der Nennung eines Namens oder eines ausländischen Akzents entstehen. Und es gibt sie vor allem dort, wo deutsche Bremer überwiegend neben anderen deutschen Bremern wohnen. Diskriminierung bei der Wohnungssuche existiert, das ist, kurz zusammengefasst, das Ergebnis einer neuen Studie der Universität Bremen.

„Sprachliche Diskriminierung quer durch Stadtteile: Türkische, US-amerikanische und deutsche Namen und Akzente bei der Suche nach städtischen Wohnungen“ ist der Titel der Studie, in der sich Inke Du Bois, Sprachwissenschaftlerin und Universitätslektorin im Studiengang „English-Speaking Cultures“, zusammen mit ihren Studentinnen mit linguistisch basierten Vorurteilen beschäftigt. Veröffentlicht wird sie in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift „Journal of Language and Discrimination“.

300 Telefonate mit drei Profilen

Tenever, Walle, Gröpelingen und Schwachhausen: In diesen vier Stadtteilen meldeten sich Du Bois' Studentinnen telefonisch auf Anzeigen für Wohnungen von Maklern und privaten Vermietern, jeweils mit demselben Beruf, Kinderkrankenschwester, und demselben Einkommen, alle als Singles, aber einmal als Lena Meyer, einmal als Alice McGraw und einmal als Ayse Gülbeyaz, die beiden Letzteren mit vorher genau definiertem US-amerikanischem und türkischem Akzent. Insgesamt liegen der Studie gut 300 Telefonate zugrunde.

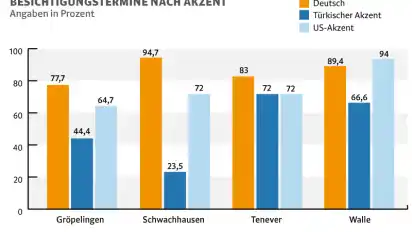

Das Ergebnis: Die „Türkinnen“ hatten vor allem im bürgerlichen Schwachhausen kaum Chancen auf Wohnungsbesichtigungen. Nur 23,5 Prozent von ihnen wurde ein Termin angeboten, die deutsche „Lena“ dagegen hätte sich dasselbe Appartement in 94,7 Prozent der Fälle ansehen können. Auch über alle Stadtteile verteilt hatten die Deutschen mit 86,5 Prozent die höchsten Chancen auf Besichtigungen, gefolgt von den US-Anruferinnen (76,1 Prozent). Die Frauen mit den türkischen Akzenten hatten eine Erfolgsquote von 52,1 Prozent.

Fast keine Unterschiede in Bezug auf die Nationalitäten ihrer potenziellen Mieterinnen machten die Vermieter in Tenever (72 Prozent Zusagen für Türkinnen und Amerikanerinnen, 83 Prozent für die Deutschen). Auffällig auch: Alle drei Frauen riefen am selben Tag an, die Türkin zuerst, danach die Amerikanerin und danach die Deutsche. Häufig wurde letztere eingeladen, während die Wohnung für die Türkin angeblich schon vergeben war. Und „Ayse“ wurde auch häufiger nach ihrer persönlichen Situation („Wollen Sie alleine einziehen?“) und ihrem Arbeitsverhältnis gefragt als ihre Mitbewerberinnen.

„Dabei sagt ein Akzent erst mal gar nichts darüber aus, ob jemand ein guter oder ein schlechter Mieter ist“, sagt Inke Du Bois. „Meine Studie sollte aufdecken, dass viele Menschen unbewusste Vorurteile haben, die allein durch das Hören von Namen und Akzent schnell aktiviert werden.“ Ihr zufolge ist Offenheit gegenüber Multikulturalität dort am wenigsten zu finden, wo auch die wenigsten Menschen mit Migrationsgeschichte leben. Skepsis und Vorurteile, die durch Unkenntnis entstehen. In Schwachhausen haben laut Statistischem Landesamt nur 14,8 Prozent der Bremer ausländische Wurzeln. In Tenever dagegen sind es 64,5 Prozent. „Wir müssen daran arbeiten, unser internalisiertes Wissen häufiger zu hinterfragen. Denn oft bilden wir uns Fehlurteile“, sagt die Wissenschaftlerin.

Dass das Hören von Akzenten gelernte Stereotype aktivieren kann, ist indes bei weitem kein Bremer Phänomen. Du Bois selbst erlebte es selbst, allerdings in umgekehrter Form, bei einem Aufenthalt in San Francisco, wo sich ihr deutscher Akzent bei der Suche nach einem Appartement als Vorteil herausstellte. Weitere Studien, darunter die des inzwischen emeritierten Stanford-Professors John Baugh, belegen das Phänomen der linguistischen Diskriminierung auch bei Hauskäufern, Einstellungsgesprächen und Zeugenaussagen.

Und noch ein Beispiel, angesichts dessen man ins Grübeln kommen kann: Im Kino ist in diesen Tagen die Geschichte von Fritz Honka zu sehen, der in den 1970er-Jahren in seiner Wohnung in Hamburg-Ottensen Prostituierte ermordete und zerstückelte. Er wohnte über einer griechischen Familie. Fritz Honka oder, sagen wir, Vasilios Katsourakis – nur dem Namen nach – wem würde man selbst als Vermieter eher einen Vertrag geben?