Mikroplastikpartikel sind kleiner als fünf Millimeter und trotzdem ein großes Umweltproblem. Sie treiben zum Beispiel in Gewässern und lagern sich dort im Sediment ab. Die Kleinstteile können auch von Menschen aufgenommen werden, etwa durch den Verzehr von Fischen, die die Partikel zuvor im Meer zu sich genommen haben. Wissenschaftler der Jacobs University haben sich der Problematik nun angenommen und wollen klären, wie verbreitet Mikroplastik in den Gewässern ist und wie giftig die Partikel sein können.

Die Mikrobiologin Lisa Roscher beschäftigt sich im Rahmen ihrer Doktorarbeit mit dem Thema und untersucht dafür die Verbreitung und Identifikation von Mikroplastik im Wesermündungsgebiet. Dafür schaut sie etwa, ob die Abwässer von zwei Kläranlagen an der Weser und der Fulda als Verschmutzungsquellen zu erkennen sind. Die Arbeit sei Teil einer Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. „Weltweit einmalig wird erstmals umfassend die Mikroplastikbelastung eines großen Flusseinzugsgebietes, des Modellsystems Weser – Nationalpark Wattenmeer, untersucht“, so die Jacobs University.

Auch Claudia Lorenz befasst sich für ihre Dissertation mit dem Thema Mikroplastik. Sie ist zu dem Ergebnis gekommen, dass regionale Prozesse die Konzentration der Partikel entscheidend beeinflussen. Zu diesem Fazit kam sie, nachdem sie die räumliche Verteilung von Mikroplastik unterschiedlicher Typen und Größen sowohl im Sediment als auch im Oberflächenwasser der südlichen Nordsee erforscht hat. Einer der Hotspots im Oberflächenwasser sei das Rhein-Maas-Delta. „Die Zusammensetzung der verschiedenen Mikroplastik-Typen unterschied sich deutlich zwischen Sediment und Oberflächenwasser. Ein gemeinsames Merkmal: Der Großteil des Mikroplastiks war kleiner als 0,1 Millimeter“, informiert die Hochschule.

Fangzhu Wu dagegen will mit ihrer Doktorarbeit dafür sorgen, dass zur Verbreitung von Mikroplastik in der Nordsee mehr zuverlässige Daten zur Verfügung stehen. „In ihrer Forschung beschäftigt sie sich mit dem räumlich-zeitlichen Auftreten von Mikroplastik, mit Hotspots und möglichen Mikroplastikquellen und -senken in der Nordsee“, teilt die Uni mit.

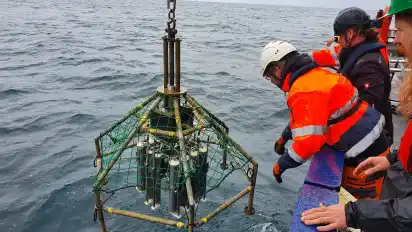

Die Doktorandinnen gehören zur Forschungsgruppe von Matthias Ullrich, Professor für Mikrobiologie. Die Projekte werden an der Biologischen Forschungsstation Helgoland des Alfred-Wegner-Institut für Polar- und Meeresforschung durchgeführt und von Gunnar Gerdts und seinen Kollegen betreut.

Um herauszufinden, wie giftig Mikroplastik tatsächlich ist, will Patrice Donfack, Postdoktorand in der Arbeitsgruppe von Arnulf Materny, Professor für Chemische Physik, ein Verfahren zur schnellen Analyse der Kleinstteile und ihrer Eigenschaften entwickeln. Diese Forschung werde in enger Zusammenarbeit mit anderen Forschungsgruppen und Industriepartnern durchgeführt, teilt die Universität mit.

Agostino Merico, Professor für Ökologische Modellierung, hat sich schließlich mit der Frage befasst, ob schwimmende Müllschlucker nachhaltig zur Reinigung der Meere beitragen können. „Angesichts der riesigen Mengen, die täglich in den Ozeanen enden, sei deren Beitrag eher gering und womöglich sogar kontraproduktiv“, teilt die Uni mit. Solche Geräte könnten nämlich den Eindruck erwecken, als gebe es eine einfache Lösung für das Problem. „Wir müssen die Produktion von Kunststoffen einstellen und alternative, nachhaltigere Lösungen wie die Verwendung biologisch abbaubarer Materialien fördern“, fordert der Wissenschaftler.