Mit bloßem Auge sind die Teilchen nicht zu erkennen. Da hilft es auch nichts, dass in diesen Wochen die Sonne am Nordkap nicht untergeht, und es immer taghell ist. Dafür sind die Teilchen viel zu winzig, nur wenige Mikrometer klein. Fangzhu Wu ist auf Spurensuche. Sie folgt dem Weg von Mikroplastikpartikeln. Von Helgoland hat die Suche Wu bis nach Nordnorwegen geführt, ins Nordmeer und die Barentssee zwischen Tromsö und Spitzbergen. Mehr als einen Monat war sie mit dem Bremerhavener Forschungsschiff Heincke auf See.

Die Chinesin ist Doktorandin an der Bremer Jacobs University und Mitglied eines internationalen elfköpfigen Forscherteams, das sich vorgenommen hat, mehr über Mikroplastik in den Meeren herauszufinden. Angekommen im öffentlichen Bewusstsein ist, dass Plastik einen gehörigen Beitrag zur Umweltverschmutzung in den Meeren dieser Welt leistet. Bilder von vermüllten Stränden, von Babywindeln, Plastikbechern oder Fischernetzen, die die Strömung ans Ufer gespült hat, sind ein sichtbares Zeugnis davon.

Aber Plastikmüll gibt es auch viele Nummern kleiner: als Mikroplastikpartikel, die in Duschgels, Peelings und Cremes stecken. Mikroplastikpartikel entstehen auch, wenn Tüten, Flaschen oder Fangnetze von Wind, Wetter und Gezeiten im Meer verteilt und im Laufe der Jahre zersetzt werden. Das ist gefährlich für das Ökosystem; für Fische und Vögel, die Mikroplastikpartikel mit der Nahrung aufnehmen und daran erkranken oder sterben können.

Fangzhu Wu ist in der Provinz Liaoning im Nordwesten Chinas aufgewachsen. Früh, erzählt sie, habe sie damit angefangen, sich für die Meeresverschmutzung durch Mikroplastik zu interessieren, habe alles gelesen, was sie dazu finden konnte. „Ich war immer neugierig", sagt sie. Als sie auf die Forschungen der Wissenschaftler vom Alfred-Wegener-Institut stößt, steht für sie fest, dass sie dorthin will. „Das AWI hat über die Jahre sehr gut geforscht in diesem Bereich“, sagt sie. Jetzt ist sie Teil des Teams.

Seit August 2020 lebt Wu in Deutschland, im Dezember hat sie an der Bremer Jacobs-University angefangen, an ihrer Doktorarbeit zu schreiben, bis Ende 2023 will sie fertig sein. Sie versucht herauszufinden, nach welchem Muster sich Mikroplastikpartikel im Meer verbreiten, wo sie herkommen, wohin sie treiben. Die Expedition in den Polarkreis war für Wu eine Premiere.

Das AWI-Forschungsschiff Heincke sticht am 4. Juni in Bremerhaven in See. In Helgoland gehen Wu und Expeditionsleiter Gunnar Gerdts an Bord, sie haben dort an der Biologischen Forschungsstation, einem Außenposten des AWI, ihren Arbeitsplatz. 35 Tage ist die Heincke unterwegs. Vom norwegischen Bergen Richtung Shetland Inseln, weiter nach Westen bis vor die Färöer, von dort hoch bis zur Bäreninsel auf halbem Weg zwischen Nordkap und Spitzbergen, und schließlich wieder entlang der norwegischen Küste zurück Richtung Heimat.

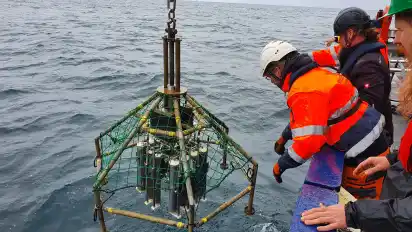

An mehreren Punkten entnehmen die Forscher Proben, mehrere hundert insgesamt, mal 20 Liter, mal 500, mal mehrere Kubikmeter. Sie setzen dafür sehr spezielle Technik ein; Wasserschöpfer, Pumpen, auch Eigenkonstruktionen wie einen Katamaran mit Planktonnetz, Tauchflasche und Druckluftpumpe oder Snow Catcher, die Partikel aus dem Wasser fischen, die schon mit organischem Material ummantelt sind, sogenannten marinen Schnee.

An manchen Tagen ist die See stürmisch, der Wind bläst, es ist die ganze Zeit kalt. Immer wieder schlagen die Wellen mehrere Meter hoch. „Der Wellengang hat es manchmal schwer gemacht, gut zu schlafen“, sagt Wu, „aber die Gardinen haben geholfen, dass es wenigstens dunkel in den Kabinen war.“ Es kommt auch zu außerplanmäßigen Stopps: In Tromsö etwa müssen die Essensvorräte aufgefüllt werden, in Trondheim holt die Crew Trinkwasser an Bord, weil das Wasserversorgungssystem einen Defekt hat. Seit dem 8. Juli ist das Team zurück.

Schon 2018 hat das AWI eine beträchtliche Konzentration von Mikroplastik im arktischen Meer nachgewiesen, vor allem mit Partikeln, die kleiner als elf Mikrometer sind. Zum Vergleich: ein menschliches Haar kann bis zu zehn Mal dicker sein. Auf drei Arktisexpeditionen mit der Polarstern, dem größten Forschungsschiff des AWI, hatten Forscher Proben genommen und bei der Analyse 12.000 Mikroplastikteichen pro Liter Meereis festgestellt, ein zwei- bis dreifach höherer Wert als bis dahin angenommen. „Das wirft die Frage auf, wie Mikroplastik in dieser Konzentration in die Arktis gelangt“, sagt Expeditionsleiter Gerdts, wo in der Arktis doch kaum Menschen leben oder Fabriken stehen.

Die Frage nach Verbreitungsmustern und Verschmutzungsquellen ist das Spezialgebiet von Lisa Roscher. Auch sie ist Doktorandin an der Jacobs University. Sie hat an der jüngsten Expedition nicht teilgenommen, denn sie forscht dort, wo alles seinen Anfang nimmt; zum Beispiel im Wesermündungsgebiet bei Bremerhaven, aber auch weiter südlich, in der Fulda und der Weser. Sie hat unter anderem an Klärwerken in Kassel und Bremen-Seehausen untersucht, ob Abwässer aus den Anlagen als Verschmutzungsquelle in Frage kommen. Über die genauen Ergebnisse darf sie noch nichts sagen. Nur so viel zum Vorkommen von Mikroplastik am Übergang von der Weser in die Nordsee: „Partikel im Mikrometerbereich sind dort sehr stark vertreten“, sagt Roscher.

Anders als früher einmal angenommen, schwimmt Mikroplastik nicht nur an der Oberfläche und den paar Metern darunter, sondern es findet sich auch in ganz anderen Tiefen. Das Forscherteam auf der Heincke hat deshalb Proben aus bis zu 1000 Metern genommen. Sie werden in den nächsten Monaten analysiert und die Ergebnisse dann veröffentlicht. Die notwendigen Schlussfolgerungen aus den Erkenntnissen der Wissenschaftler müssen anschließend Politik, Wirtschaft und Verbraucher ziehen. Expeditionsleiter Gerdts sagt: „Plastik an sich ist kein Teufelswerk. Aber es kommt darauf an, dass es von uns Menschen richtig genutzt wird.“