Die Jacobs University befindet sich auf einem Gelände mit Geschichte. Vor fast hundert Jahren erbaute die NS-Wehrmacht dort eine Kaserne. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden die Gebäude zunächst von US-Streitkräften und später von der Bundeswehr übernommen. 2001 wurde der Ort schließlich in eine internationale Universität umgewidmet. Wer sich genauer über die Historie des Ortes informieren will, kann dies künftig in einem Museum tun, das auf dem Campus errichtet wird. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits seit eineinhalb Jahren. In diesem Sommer soll das hybride Nachbarschaftsmuseum "Portal to the World" im Bibliotheksgebäude der Universität eröffnen.

Das Vorhaben ist in das Community Impact Project eingebettet, das die private Hochschule mit dem Stadtteil vernetzen soll. Rund 60 Studierende sind in das Projekt involviert. Sie recherchieren etwa historische Begebenheiten, kümmern sich um die Gestaltung der Ausstellung und um technische Fragestellungen.

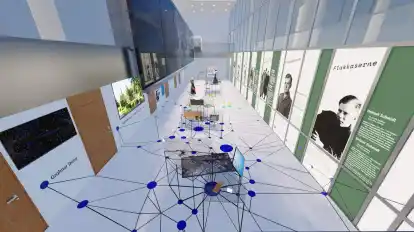

Um die Geschichte des Standortes erlebbar zu machen, wird es neben klassischen Exponaten auch Angebote im Bereich virtuelle (Virtual Reality) und erweiterte Realität (Augmented Reality) geben. "Augmented Reality ermöglicht es, die Ausstellung mit dem historischen Kontext zu verknüpfen", sagt Universitätsdozent Jakob Fruchtmann, der die Projektleitung inne hat.

Geplant ist, einen Gang im Museumsbereich mit sogenannten Virtual-Reality-Headsets auszustatten. Die Geräte sollen es den Besuchern ermöglichen, Einrichtungen wie etwa das Meeres-Labor der Nordbremer Universität, in dem verschiedene Forschungsprojekte realisiert werden, virtuell zu erkunden.

App wurde eigens programmiert

Wer die Angebote im Bereich Augmented Reality nutzen will, braucht dafür sein Smartphone oder Tablet. Außerdem muss eine spezielle App auf dem Gerät installiert werden, die eigens für das Museum entwickelt wurde. Scannen die Besucher etwa mit ihrem Handy einen QR-Code, können sie beispielsweise reale Touren über den Campus unternehmen und sich dabei auch über die Geschichte einzelner Gebäude informieren. Außerdem liefert die App Zusatzinformationen zu Exponaten und Informationstafeln in der Ausstellung. Daneben bietet sie auch die Möglichkeit, eigens für das Museum produzierte Hologramme wiederzugeben. Dafür sind Studierende in die Rollen historischer Persönlichkeiten geschlüpft, die in Verbindung mit dem Grohner Gelände stehen.

Neben der Geschichte des Ortes spielt auch die direkte Umgebung eine Rolle in der Ausstellung. "Studierende haben etwa die Grohner Düne besucht und dort einen kurzen Film gedreht, der in der Ausstellung zu sehen sein wird", sagt die italienische Künstlerin Luisa Cimaluce, die gemeinsam mit Studierenden das Farb- und Design-Konzept des Museums entwickelt hat. Neben dem Video solle das Quartier aber auch durch Fotos porträtiert werden.

Finanziert wird das Museum von der Jacobs Foundation. Daneben wird das Projekt von weiteren Institutionen unterstützt, wie etwa dem Theater am Goetheplatz und dem Bremer Geschichtenhaus. "Das Theater am Goetheplatz hat uns zum Beispiel Kostüme für die Produktion der Videos ausgeliehen", sagt Fruchtmann. Das Geschichtenhaus hat gemeinsam mit Theater-Coach Boris Radivoj Workshops angeboten, in denen Studierende für die Produktion der Hologramme Grundlagen des Schauspielerns vermittelt wurden. Dazu zählen etwa Fertigkeiten wie Bewegung, Sprache und Storytelling, also das Erzählen von Geschichten.

Ein genauer Eröffnungstermin steht derzeit noch nicht fest. Aktuell geht Jakob Fruchtmann davon aus, dass der Museumsbetrieb Ende Mai/Anfang Juni dieses Jahres startet.