Frau Stahmann, trotz vieler Debatten: Die soziale Spaltung Bremens hat weiter zugenommen. Nach Angaben des Armutsberichts beziehen 60,3 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 15 Jahren in Grohn Hartz-IV-Regelleistungen. In Borgfeld sind es dagegen 1,1 Prozent. Wie wird Ihre Behörde damit 2022 umgehen?

Wir wissen: Kinderarmut ist Elternarmut. Alle Wege aus der Armut führen über Bildung und Ausbildung, über den Zugang zum Arbeitsmarkt und armutsfeste Löhne. Bremen ist bundesweit mit dem Mindestlohn vorweggegangen, und wir haben das Ende der Fahnenstange da noch nicht erreicht. Was die Bildungsketten angeht, trage ich in meiner Rolle als Sozialsenatorin die Verantwortung für die Frühförderung. Den Bereich haben wir mit dem Projekt Brise gerade in den Stadtteilen mit Unterstützungsbedarf ausgebaut, die Bremer Initiative zur Stärkung frühkindlicher Entwicklung. Wir fördern die Integration von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte auf vielfältige Art. Insgesamt aber darf man nicht übersehen, dass Armutsbekämpfung eine Querschnittsaufgabe des Senats ist, in dem das Bildungsressort, das Wirtschaftsressort, das Arbeitsressort, das Gesundheits- und Frauenressort und andere eine wichtige Rolle spielen.

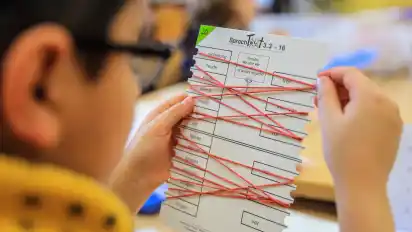

Bleiben wir beim Thema Bildungschancen. In Grohn zum Beispiel haben mittlerweile 73,4 Prozent der Vorschulkinder einen Sprachförderbedarf. In Borgfeld liegt der Anteil bei 10,1 Prozent. Wie reagieren Sie, wenn Sie solche Zahlen hören?

Dieser Vergleich macht deutlich, dass wir vor immensen Herausforderungen stehen. In Grohn hat mehr als die Hälfte der Bewohnerinnen und Bewohner eine Zuwanderungsgeschichte, in Borgfeld ist es gerade mal jeder sechste. In Grohn beziehen 24 Prozent der Menschen Geld vom Jobcenter, in Borgfeld keine zwei Prozent. Man sieht: Die Sozialstruktur spiegelt sich auch im Sprachförderbedarf wider. Aber wir sind nicht untätig: Der Förderbedarf fließt in den Sozialindex ein, und der ist eine der ganz zentralen Grundlagen für unsere Sozialpolitik. Das fängt an bei der Festlegung der WiN-Gebiete mit dem neuen Programm Lebendige Quartiere, zeigt sich aber auch in der Offenen Jugendarbeit. Auch das Bildungssystem reagiert auf den Sprachförderbedarf, damit Kinder in der Schule einen besseren Start haben.

Die Grünen wollen ein Kita-Brückenjahr für Kinder mit Sprachdefizit einrichten, was einer Kita-Pflicht gleich kommt...

Das Brückenjahr soll dazu beitragen, Kinder sprachlich so zu fördern, dass sie dem Schulunterricht folgen können. Uns ist ja nicht geholfen, wenn Kinder auf der Schulbank sitzen und Monate brauchen, bis sie verstehen, was sie da sollen. Das macht Kinder unglücklich, und der Zug ist dann schnell abgefahren. Ich bin fest davon überzeugt, dass es richtig ist, sich dieser Aufgabe zu stellen.

Fachleute rechnen wegen der Corona-Pandemie nicht nur mit einem Anstieg der materiellen Armut, sondern auch der sozialen Probleme. Wie steuern Sie gegen?

Wir haben gerade das Programm „Stark im Sozialraum“ mit drei Millionen Euro aufgelegt, von dem Kinder profitieren, die vom Corona-Aufholpaket des Bundes nicht erfasst werden. Da soll unter anderem im Sozialraum Begegnung und Bewegung gefördert werden – das ist genau, was in den vergangenen zwei Jahren zu kurz gekommen ist. Für die körperliche, geistige und soziale Entwicklung von Kindern ist das aber essenziell. Wenn es um die unmittelbare Beseitigung materieller Armut geht, sind meine Möglichkeiten als Sozialsenatorin begrenzt. Das Sozialgesetzbuch ist darauf ausgelegt, das Existenzminimum von Menschen zu sichern, aber nicht, sie materiell so auszustatten, dass sie die Armut hinter sich lassen. Sie wissen, dass ich zu den Sozialpolitikerinnen in Deutschland gehöre, die seit Jahren für eine Kindergrundsicherung und die Anhebung der Sozialhilfesätze kämpfen.

Es gibt die „Boxzeile Huchting“. Welche neuen Angebote werden Heranwachsenden in Bremen-Nord geboten?

Bremen-Nord hat höhere Bedarfe an Offener Jugendarbeit, das ist unbestritten. Die finanziellen Mittel werden ja derzeit auch so gesteuert, dass in den kommenden Jahren mehr Geld zur Verfügung steht. Die Angebote entstehen dann vor Ort bei den Trägern, denen will ich in die inhaltliche Arbeit nicht reingrätschen.

In früheren Armutsberichten war Blumenthal oft ein Thema. Diesmal taucht der Stadtteil nicht gesondert auf. Hat sich die Lage hier entspannt?

Die Daten über Blumenthal werden berichtet, aber es stimmt, eine Sonderstellung unter den Stadtteilen in Bremen-Nord hat Blumenthal nach den ausgewerteten Daten nicht mehr, da fällt oftmals eher Grohn auf.

Ihr Ressort will Quartiere wie Aumund-Hammersbeck sowie Burg-Grambke mithilfe neuer Ansätze stärken. Inwiefern konnte die Situation verbessert werden?

Quartiere mit sozialer Belastung stellt man nicht auf Knopfdruck um. Daher haben wir die Hans-Wendt-Stiftung damit beauftragt, erst einmal die Bedarfe zu analysieren. Der Prozess soll bis Ende 2023 gehen. Erst anschließend werden wir weitere Angebote entwickeln. Man muss zum Beispiel in Aumund-Hammersbeck über Angebote für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte nachdenken. Sie haben hier gearbeitet und sind alt geworden, aber sie sind nicht so fest verwurzelt, dass sie auch die soziale Infrastruktur zur Unterstützung ältere Menschen kennengelernt haben. Da gibt es Nachholbedarfe.

Die Fragen stellte Patricia Brandt.