In einem 1947 veröffentlichten Bildatlas mit dem Titel „Freie Hansestadt Bremen. Werden, Vergehen und Wiederaufbau“ ist die Titelseite mit zwei scherenschnittartigen Grafiken umrahmt, die, etwas abstrahiert, die Bremer Stadtsilhouette darstellen. Oben die „Ansicht von der Neustadt aus vor der Machtergreifung“, unten der gleiche Ausschnitt „am Ende des Dritten Reiches“. Unschwer zu erkennen: Von dem imposanten Stadtbild ist nur noch ein Trümmerhaufen übrig.

Der 1945 zu Bremens erstem Baudenkmalpfleger ernannte ehemalige Baurat Gustav Ulrich beschreibt die Situation in der Publikation so: „Was ging verloren? Die Krone unserer Stadt (…) bildeten die ragenden Türme vor allem der fünf monumentalen Gotteshäuser der Altstadt. Unversehrt blieben nur die Domtürme; Ansgarii stürzte völlig in sich zusammen, die Turmhelme der Liebfrauen-, Martini- und Stephanikirche wurden durch Brand vernichtet oder durch Sprengwirkung beschädigt. Das Stadtbild am Strom zeigt ungezählte Ruinen alter Giebelhäuser.“

Drei Jahre später, im November 1950, wurde in einem Artikel in den Bremer Nachrichten der anhaltende Verfall der Martini- und der Stephanikirche beklagt. Fest stehe, hieß es dort, dass für die Erhaltung der stark beschädigten Bauwerke in absehbarer Zeit keine Mittel vorhanden sind. „Hier muß also der Staat helfen“, schlussfolgerte der Verfasser. Dort lagen die Prioritäten für den Wiederaufbau aber zunächst an anderer Stelle. „Erst der Hafen, dann die Stadt“, hatte Bürgermeister Wilhelm Kaisen (SPD) proklamiert. Und als ebenso dringlich erwies sich die Wohnungsfrage. Kirchen und Baudenkmale wurden, sofern man sie erhalten wollte, nur notdürftig instandgesetzt. So stand für den sonntäglichen Gottesdienst der Stephani-Gemeinde jahrelang nur das Nordschiff zur Verfügung. Erst 1967 war der Wiederaufbau beendet.

Hilfe im Namen des Rathausarchitekten

Die Martini-Gemeinde war da schon weiter. Die erneuerte alte Kaufmannskirche wurde im Dezember 1960 mit einer Feierstunde wiedereröffnet. Was den drei erhaltenen alten Stadtkirchen – die Ansgarii-Gemeinde hatte sich 1957 in Schwachhausen neu angesiedelt – zu diesem Zeitpunkt noch fehlte, waren ihre markanten schlanken Turmspitzen, die noch von den alten Stadtansichten als stadtbildprägende Akzente in Erinnerung geblieben waren. Doch auch in diesem Punkt zeichnete sich eine Lösung ab: Anfang 1960 wurde bekannt, dass eine „Bremische Gesellschaft Lüder von Bentheim“ sich bereit erklärt hatte, ein Drittel der Kosten für die Turmsanierungen aus der bremischen Wirtschaft zu akquirieren, vorausgesetzt, die zwei fehlenden Drittel würden von der Kirche und von der Stadt übernommen.

Ein Angebot, das die genannten Finanzierungspartner nur schwer ausschlagen konnten. Denn die Gesellschaft hatte sich zum Ziel gesetzt, bis zur 1000-Jahr-Feier der bremischen Stadt- und Marktrechte im Jahr 1965 die altbekannte Stadtsilhouette wieder den zu diesem Anlass erwarteten zahlreichen Besuchern präsentieren zu können. Unter diesem Erwartungsdruck sicherten Stadt und Kirche ihren Beitrag zu. Neben den Türmen der drei genannten Stadtkirchen stand auch die katholische Pfarrkirche St. Johann auf der Liste. Bei der ehemaligen Franziskaner-Klosterkirche sollte der im Krieg zerstörte Dachreiter als Glockenturm neu entstehen.

Die Initiatoren hatten sich nach Lüder von Bentheim, den bedeutendsten bremischen Baumeister der Weserrenaissance benannt, Schöpfer der Stadtwaage, des Kornhauses und vor allem der Marktfassade des Rathauses. Im April 1958 hatten sich „zehn Männer der Wirtschaft“, wie es in der Presse hieß, zu der Gesellschaft zusammengeschlossen mit dem Ziel, zur Erhaltung und Pflege bremischer Baudenkmale beizutragen. Es war nicht die erste Vereinigung, die diesen Namen trug.

Bereits im Jahr 1900 hatten Kreise aus dem Bremer Bürgertum einen gleichnamigen Verein gegründet. Damals war eine gewaltige Erosion des mittelalterlichen Stadtbildes durch gründerzeitliche Großbauten im Stadtzentrum im Gange, die zu einer Rückbesinnung auf das historische Erbe Anlass gab. Doch zeigte sich bald, dass nicht wenige Mitglieder des Vereins als Architekten oder Bauherren selbst Profiteure des beklagten Stadtumbaus waren und der Bezug auf das Erbe sich vor allem auf Fassadenkosmetik beschränkte.

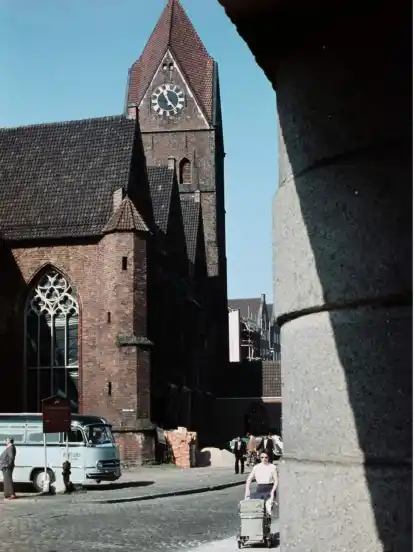

Ebenfalls ein ungewohnter Anblick: der noch nicht wiederhergestellte Turm der Martini-Kirche.

Mit dem Engagement für den Wiederaufbau der Turmhelme schien sich die neu gegründete Gesellschaft zunächst ganz auf denkmalpflegerische Aufgaben zu fokussieren. Insgesamt wurde für das Projekt eine Gesamtsumme von 900.000 D-Mark errechnet. Da die Martinikirche gerade ihren Innenausbau fertiggestellt hatte, war es naheliegend, hier mit der Turmvollendung gleich fortzufahren.

Schon im September 1961 konnte bei der nun 62 Meter hoch aufragenden Turmspitze Richtfest gefeiert werden. Als schwieriger erwies sich die Situation bei der Stephanikirche. Sie hatte zwar den Turmhelm, der hier den Südturm einer Doppelturmfassade krönte, erhalten. Doch dieser war stark beschädigt und musste aufwendig erneuert werden. Dabei wurde auch das neugotische Dekor reduziert und die Spitze deutlicher von der Turmbasis abgesetzt. Der Nordturm musste zudem mit einem Dach geschützt werden; und damit beide Türme optisch besser miteinander harmonierten, wurde der Mittelteil der Fassade um ein Stockwerk erhöht. Mit rund 400.000 D-Mark erwies sich diese Turmsanierung als die kostspieligste.

Denkmalpflege oder Kulturkampf

Mit der Sanierung des Turms der Liebfrauenkirche wurde im Juni 1963 begonnen. Auch hier gab es eine Doppelturmfassade, bei der wieder nur ein Turm mit einer Spitze akzentuiert wurde – in diesem Fall war es der Nordturm. Richtfest für den mit 83,5 Metern höchsten der erneuerten Türme war im Sommer 1964. Vor dem Krieg wies diese Turmspitze eine deutliche Neigung nach Westen auf. Mit dem „schiefen Turm von Bremen“ konnte die Liebfrauenkirche damals eine gewisse Skurrilität beanspruchen, auf die man beim Neubau aber gern verzichtete.

Am 19. März 1965 konnte W. H. Koenenkamp, der Vorsitzende der Bremischen Gesellschaft Lüder von Bentheim, stolz resümieren: „Mit dem Ausbau des 22 Meter hohen Dachreiters der Probsteikirche St. Johann haben wir den Wiederaufbau der historischen Kirchtürme vollendet.“ Und sein Stellvertreter, der Architekt Erik Schott, ergänzte: „Das alte Bremen ist hier in neuer Form wiedererstanden.“ An dieser Stelle könnte die Geschichte des erfolgreichen Engagements einer bürgerschaftlichen Gesellschaft eigentlich abgeschlossen sein. Doch in das kollektive Gedächtnis der Stadt hat sich die Bremische Gesellschaft Lüder von Bentheim durch eine sich parallel zu den Turmsanierungen vollziehenden Aktivität eingeschrieben.

Die Turmfront der Stephanikirche vor der Sanierung.

Sie war nämlich einer der Hauptaktivisten in der Auseinandersetzung um den Neubau des Hauses der Bürgerschaft, die sich in den frühen 1960er-Jahren ereignete. Zunächst bezog sie eindeutig Stellung für den traditionalistisch gefärbten Entwurf von Gerhard Müller-Menckens und gegen den modernen Entwurf von Wassili Luckhardt. Als Letzterer dann in einer Entscheidungsrunde mit einer deutlichen Anpassung an die örtlichen Bedingungen ohne Verzicht auf eine zeitgenössische Ausdrucksform obsiegte, startete die Gesellschaft eine kostspielige Kampagne gegen den Luckhardt-Entwurf und gegen ein Parlamentsgebäude an diesem Ort. Stattdessen schlug sie eine Schließung der Ostseite des Marktes mit wiederaufgebauten Fassaden alter Bremer Bürgerhäuser, die anderenorts zum Beispiel Verkehrsplanungen weichen musste, vor.

In der überregionalen öffentlichen Wahrnehmung brachte das Bremen den Ruf als Stadt der „Ewig-Gestrigen“ ein. Das war auch für die Lüder von Bentheim-Gesellschaft eher als Imageschaden zu bewerten. Dass sie aber, wie Historiker auch schon mutmaßten, „nur zu dem Zwecke gegründet worden (sei), den Luckhardt-Bau zu verhindern“, ist schon durch ihr Gründungsdatum vor der Wettbewerbsausschreibung widerlegt. Und natürlich auch durch ihr hier beschriebenes Engagement für Denkmalpflege.