Gudrun Steenken hätte sich auf dieses Abenteuer nicht mehr einlassen müssen. Sie ist Rentnerin und hat eine schöne Eigentumswohnung in Peterswerder. Aber irgendwann hat sie sich doch getraut und ist beim Wohnprojekt Scholle 47 auf dem Ellener Hof in Osterholz eingestiegen. „Eigentlich hat mich nichts in einen anderen Stadtteil gezogen“, sagt sie, „aber es hat sich einfach gut angefühlt, als ich dort war und die Leute kennengelernt habe.“

Die Leute, das sind die 17 übrigen Mitglieder des Wohnprojektes Scholle 47. Auf rund 900 Quadratmetern Wohnfläche sollen auf dem Gelände Ellener Hof 15 Wohnungen entstehen, drei davon als Sozialwohnungen. Der Grundstein ist gelegt, die Sohle gegossen. Es könnte alles gut sein. Wären da nicht die Kosten, die Steenken und ihre Mitstreiter gehörig unter Druck setzen.

Um ein Drittel sind die Baukosten inzwischen gestiegen. Geld, das die 18 Gesellschafter jetzt zusätzlich auftreiben müssen. „Es ist kein schönes Gefühl, Geld sammeln zu gehen“, sagt Steenken, die zuletzt Leiterin der Evangelischen Familien- und Lebensberatung war. Als Rentnerin hat sie noch ein bisschen gearbeitet und dieses Geld gespart, um es in das Wohnprojekt investieren zu können. „Aber Sie können sich ja denken, dass die Inflation und die gestiegenen Bau- und Energiekosten alles auffressen“, sagt sie. Für Steenken ist klar: Bremer Wohnprojekten wie der Scholle 47 muss von staatlicher Seite geholfen werden.

Deshalb ist sie an einem nasskalten Freitag Mitte März auch ins DGB-Haus an den Bahnhof gekommen. Hier soll an diesem Tag die Ausstellung „Anders wohnen, besser leben“ eröffnet werden. Die Schau soll einen Eindruck davon geben, wie vielfältig gemeinschaftliches Wohnen aussehen kann. Sieben Bremer Projekte haben Informationen und Steckbriefe über sich zusammengetragen.

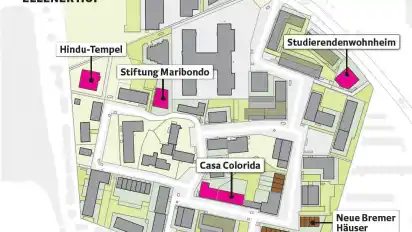

Sie heißen Casa Colorida, Karl oder Gut’s Haus. 35 solcher Wohnprojekte gibt es nach Schätzung von Petra Schultz-Adebahr in der Stadt. Schultz-Adebahr ist Sprecherin des vor einem Jahr gegründeten Netzwerks Bremer Wohnprojekte. Ein Ziel dieses Zusammenschlusses: Öffentlichkeit schaffen und den Bauherren eine Stimme geben. Schultz-Adebahr lebt selbst in einem außergewöhnlichen Projekt, dem Stadtweltraum in Habenhausen, in dem zwölf Personen zwei Häuser gemeinsam bewohnen. Schultz-Adebahr hat das Glück, dass ihr Projekt verwirklicht ist. Die meisten anderen stecken noch mittendrein. „Und sie benötigen einen Rettungsschirm“, sagt sie.

Tatsächlich sind die Herausforderungen groß. Das genossenschaftliche Projekt Karl, knapp 30 Wohnungen am Hulsberg für 63 Menschen im Alter von eins bis 70, kostet statt der veranschlagten 11,5 Millionen Euro inzwischen 14 Millionen. Auch bei Casa Colorida, einem weiteren Wohnprojekt auf dem Ellener Hof mit 26 Wohnungen, haben sie Kassensturz gemacht und festgestellt, dass der Bau 1,9 Millionen Euro teurer wird als geplant. Auch hier sind Planänderungen wegen fehlender Materialien, Mehrkosten durch Pandemieverzögerungen und steigende Zinsen für Baukredite die Treiber.

Bei Karl haben sie darauf reagiert und weitere Genossenschaftsanteile aufgebracht, jeder künftige Mieter dabei nach seinen Möglichkeiten. Außerdem helfen bei Karl laut Vorstandsmitglied Katrin Tober inzwischen 150 private Direktkreditgeber, die hier nicht einziehen werden, denen aber die Idee des gemeinschaftlichen Wohnens gefällt. Bei Karl will man trotz Kostendruck jetzt neben dem Dachgarten doch noch eine Photovoltaikanlage installieren.

Das ist allen Bremer Wohnprojekten gemein: Sie sind ökologisch. Sie bauen flächensparend. Sie leben generationenübergreifend und sind solidarisch. Die Älteren passen auf die Kleinen auf, die Jüngeren kaufen für die Älteren ein. Außerdem sichern die Projekte langfristig leistbaren Wohnraum. Die Genossen und alternativen Bauherren sehen sich damit als Gegenentwurf zu profitorientierten Wohnungskonzernen: Karl, Casa Colorida und Co. versprechen Sozialrendite statt Kapitalrendite.

Und schließlich, so die Netzwerker, strahlten ihre Projekte in die Nachbarschaft und in die Stadtteile hinein. Beispiel Karl: In das Genossenschaftshaus sollen eine Kita und ein gastronomischer Betrieb einziehen, eine Werkstatt und ein Veranstaltungsraum sind außerdem geplant.

So stellt sich auch Bausenatorin Maike Schaefer das Wohnen in Bremen vor. „Wir sind an bunten, alternativen Formen interessiert“, sagt die Grünen-Politikerin. Um genossenschaftliches Bauen zu unterstützen, hat Bremen ein Förderprogramm aufgelegt. Trotzdem gibt es Kritik. Die Stadtteil-Genossenschaft Hulsberg macht der Senatorin Druck.

Eigentlich hätte die Genossenschaft das neunstöckige Bettenhaus auf dem alten Klinikgelände umbauen wollen, das jetzt doch anderweitig genutzt werden soll. Für das zugewiesene neue Baufeld im Neuen-Hulsberg-Viertel wartet die Genossenschaft nach eigener Aussage seit über einem Jahr auf einen Erbbaurechtsvertrag. In einer öffentlichen Petition fordert die Stadtteil-Genossenschaft diesen Vertrag nun zügig ein.

Vollzug in dieser Angelegenheit konnte Schaefer bei der Ausstellungseröffnung im DGB-Haus noch nicht vermelden. Aber es könnte Geld für die Bremer Wohnprojekte geben. Bremen stellt 500 Millionen Euro als sogenannte Globalmittel im Haushalt bereit, um Folgen aus der Energiekrise zu bekämpfen. Sie habe, so Schaefer im Rahmen der Ausstellungseröffnung, einen Bedarf von bis zu 2,5 Millionen Euro angemeldet. „Das ist großartig zu hören“, sagt Netzwerk-Sprecherin Schultz-Adebahr, „und das zeigt, dass sich in der politischen Wahrnehmung etwas zum Besseren für uns verändert.“ Jetzt müsse die Hilfe aber auch ankommen. Tatsächlich gibt es in der Regierungskoalition Streit um die Verwendung der Gelder aus dem Fonds.