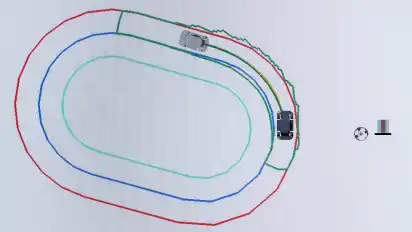

Die Teststrecke im Digital Hub Industry (DHI) der Universität Bremen ist nur wenige Meter lang. Sie hat die Form einer ovalen 400-Meter-Bahn und ist einer Straße nachempfunden. Auf der Strecke rollt ein Miniaturfahrzeug: ohne Fahrer, ohne Fernbedienung. Es bewegt sich autonom fort. Wenige Schritte weiter fährt auf einem Monitor auf einem Abbild der Teststrecke der digitale Zwilling des Miniaturfahrzeugs. Laut Mitja Echim, Geschäftsführer und Mitbegründer von Topas, läuft der digitale Zwilling genau genommen einmal in der Simulation und einmal auf den kleinen PCs, die in den Fahrzeugen verbaut sind. Das Ziel: optimale Steuerung.

Topas, das steht für Transferzentrum für optimierte, assistierte, hoch-automatisierte sowie autonome Systeme. Das seit dem Sommer 2021 existierende Unternehmen ist eine Ausgliederung aus den Fachbereichen der Informatik und der Mathematik der Universität Bremen. Ziel ist laut Christof Büskens, wissenschaftlicher Leiter und Mitbegründer von Topas, wissenschaftliche Entwicklungen mithilfe der Industriemathematik in die Anwendung zu bringen. Deswegen sei das Transferzentrum ausgegründet und in ein gemeinnütziges Unternehmen überführt worden, sagt er. 26 Beschäftigte arbeiten bei Topas, sechs davon sind Frauen.

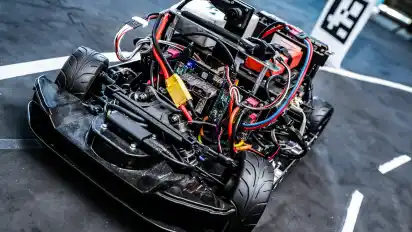

Ein autonomes Fahrzeug navigiert unter anderem mithilfe von Kameras und Laser.

Worhp, die eine Künstliche Intelligenz

Um technische Prozesse oder Systeme zu verbessern, verändert Topas diese nicht. "Ingenieure stoßen bei der Entwicklung auf eine komplexe mathematische Fragestellung und kommen damit auf uns zu", sagt Büskens. Topas liefere die digitale optimierte Lösung, die die Ingenieure in ihren bestehenden Systemen oder Prozessen einsetzen könnten. "Wir nutzen dabei immer die gleiche Software", sagt Büskens. Lediglich die Daten, auf Basis derer die Algorithmen der Künstlichen Intelligenz (KI) entwickelt werden, variierten je nach Anwendungsbereich. Die Software heißt Worhp, das steht für "We optimize really huge problems" (auf deutsch: Wir optimieren riesige Probleme).

Welche, das zeigen kurze Videos, die nebeneinander in Dauerschleife auf einem Display im DHI laufen. Dort ist ein autonomes Schiff zu sehen, das einen Kai ansteuert, oder ein Mähroboter, ebenfalls autonom. Bevor sich die Entwickler des Mähroboters an Topas gewandt hätten, habe dieser die Grenzen des abzufahrenden Rasens dadurch erkannt, dass er Bänder berührt hat, die am Flächenrand gespannt waren, erklärt Echim. Dadurch habe das Gerät das Feld nie zu 100 Prozent bearbeiten können. "Wir wollen unter anderem mit GPS-Daten erreichen, dass der Roboter ganz genau bestimmt, wo er sich befindet, einen effektiven Fahrplan erstellt und den Rasen zu 100 Prozent mäht", sagt der 37-Jährige.

Er habe früh gewusst, dass er sich täglich mit Ingenieuren austauschen wolle, sagt Echim. Dadurch, dass er diese Idee während seiner Zeit an der Uni Bremen und dem Steinbeis Forschungszentrum für Optimierung, Steuerung und Regelung öffentlich macht, fällt er auf. "Das hat ihn zu einem besonderen Mitarbeiter gemacht", sagt Büskens. Es wirkt, als hätten sich die beiden auf Rollen geeinigt: Büskens, der begeisterte, wissenschaftliche Leiter. Echim, der zielorientierte, unaufgeregte Geschäftsführer. Zum Gründungstrio zählt zudem Matthias Knauer, der leitender Wissenschaftler bei Topas ist.

Der digitale Zwilling

Wenn die Anwendungsforscher und -forscherinnen von Topas die Steuerung eines Systems optimieren wollen, erstellen sie zunächst einen digitalen Zwilling, also ein Simulationsmodell. "Erwachsene müssen das Autofahren lernen. Wenn ein Fahrzeug autonom fahren soll, muss es das auch erst lernen", sagt Echim. Mit dem digitalen Zwilling am Computer, der so präzise wie möglich die Realität abbilde, simuliere man verschiedene Szenarien im Verkehrsumfeld.

Rechts zeigt ein Lenkrad während der Simulation an, welche Richtung der digitale Zwilling einschlägt.

Hinter dem Test mit dem Miniaturfahrzeug steht ein größeres Mobilitätsprojekt von Topas: "Mutig voran" heißt es. Das Bundeswirtschaftsministerium fördert das Pilotprojekt mit 2,9 Millionen Euro. Es soll das autonome Fahren in Niedersachsen und Bremen voranbringen. Seit dem vergangenen Sommer erprobt Topas Strecken im Landkreis Osterholz, auf denen fahrerlose Shuttlebusse im öffentlichen Personennahverkehr eingesetzt werden könnten. Der ländliche Raum sei ein Treiber neuer Mobilitätskonzepte, sagt Büskens: "Autonome Shuttlebusse können eine Reaktion auf den Fahrermangel sein." Wenn er in Pension gehe, wolle er, dass solche Busse ihn mit der Stadt verbänden. Der 55-Jährige lebt in Grasberg (Landkreis Osterholz) auf einer Hofstelle. Das Gut ist gleichzeitig ein weiterer Anwendungsbereich von Worhp.

Landwirtschaftliche Betriebe hätten einen hohen Energiebedarf und gleichzeitig genügend Fläche, um mithilfe von Solar- und Windkraftanlagen diesen selbst zu erzeugen und zu decken, sagt Büskens. Ein intelligentes Energiemanagementsystem könne helfen, den Strom effizient zu nutzen und Geld zu sparen. Innerhalb des Projektes "Smartfarm" sammle man Daten, um die Algorithmen der Künstlichen Intelligenz zu speisen, damit diese den Energiebedarf bald eigenständig erkenne und regulieren könne, erklärt der 55-Jährige.

Echim ist in der Neustadt aufgewachsen. Die Idee, Bremen zu einem KI-Hotspot zu machen, habe ihm gefallen, sagt der 37-Jährige. Topas wolle auch dazu beitragen, dass Fachkräfte nicht abwanderten, ergänzt Büskens. Der Senat unterstützt das Unternehmen dabei: Im März sagte er eine weitere Förderung in Höhe von 2,14 Millionen Euro zu.