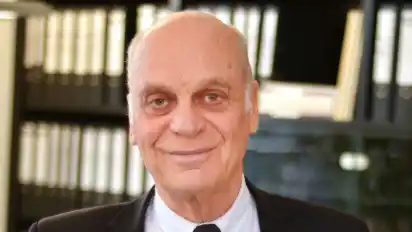

Osterholz-Scharmbeck. Hermann Zemlin hat Anfang der 1970er-Jahre in der Neuen Welt geholfen, ein Bussystem aufzubauen. Seither ist er Ehrenbürger der Stadt Huntsville im US-Staat Alabama. Fast 50 Jahre später ist der frühere Ministerialdirigent im Bundesverkehrsministerium in der Alten Welt in einer ähnlichen Mission unterwegs: dem Aufbau einer schönen neuen Verkehrswenden-Welt. „Wir wollen einen emissionsfreien ÖPNV“, erklärte Zemlin, der mit 74 Geschäftsführer der Verkehrsgesellschaft Wiesbaden wurde und inzwischen 78 ist, in seinem Vortrag über die „Zukunft der Mobilität“, den er auf Einladung des Loccumer Kreises im Gemeindehaus von St. Willehadi hielt.

Zemlin stellte seiner Präsentation einige wichtige und einleuchtende Prämissen voran, vor allem, dass der Güterverkehr auf Schienen („Weniger Energieverbrauch und größere Kapazitäten“) wie auf Wasserstraßen energieeffizienter verlaufe als der mit dem Lkw. Sogar in den USA würde man jetzt wieder etwas für die Eisenbahn tun. Die Riesen-Laster, so der Verkehrsexperte und Manager, „haben mit ihren Lieferungen für Edeka, Rewe und Lidl in der Stadt nichts zu suchen.“ Der Verbrauch an Platz und Sprit sowie der Ausstoß von CO2 und Stickoxiden seien unverhältnismäßig. Zemlin empfiehlt, „Güterzentralen“ in den Außenbezirken („Die Idee gibt es schon lange“) einzurichten. Von dort sollen gut gefüllte Kleintransporter die Waren in die großen Verbrauchermärkte schaffen.

Schienenrückbau ein Fehler

Der Honorarprofessor an der Karlsruher Uni, der vor seinem Ingenieursstudium eine Maschinenschlosserlehre absolviert hat, machte darauf aufmerksam, dass der heute Verluste einfahrende Verkehr sich einst höchst einträglich gestaltete. „Die deutsche Reichsbahn hat so viel Geld verdient, dass Hitler damit seine Aufrüstung finanzieren konnte.“ Der in der Wirtschaftswunderzeit begangene Kardinalfehler sei der Rückbau der Schienen gewesen, um gleichzeitig die Straßennetze auszubauen. Inzwischen habe es überdies einen Paradigmenwechsel gegeben: „Früher war Mobilität vor allem einfach nur dafür da, Menschen und Güter zu befördern.“ Jetzt geselle sich dazu die Aufgabe, „Nachhaltigkeit, Beförderungsqualität, Sozialstandards und Bezahlbarkeit unter einen Hut zu bringen.“ Dafür will der mit einem Hybridfahrzeug aus Hessen angereiste Wahl-Bonner die Digitalisierung – zum Beispiel für den On-Demand-Verkehr – nutzen.

Zemlin verhehlt nicht, dass die Verkehrswende sehr viel Geld kostet. Das zumindest von der Stadt Wiesbaden („Der Haushalt ist ausgeglichen“) offenbar aufgebracht werden kann. Zemlin jedenfalls durfte jede Menge Elektrobusse bestellen. Auch die letzten 120 „Schmutzfinken“ sollen schleunigst ersetzt oder umgerüstet werden. Bei Steigungen kommen Wasserstoffbusse ins Spiel, deren Energieträger aus regenerativen Quellen stammen. Bei herkömmlichen Elektrobussen, scherzt der Referent, müssten die Batterien so groß sein, dass kein Platz mehr für die Fahrgäste übrig bliebe.

Als Geschäftsführer der im August 2017 von der Mainzer Stadtwerke AG und der WVV Wiesbaden Holding GmbH gegründeten CityBahn GmbH arbeitet Zemlin derzeit am 305 Millionen Euro teuren Aufbau einer 40 Kilometer langen Straßenbahnverbindung zwischen der Hochschule Mainz und der Innenstadt von Bad Schwalbach.

Überhaupt liegt sein Lösungsansatz für eine erfolgreiche Verkehrswende in der Schaffung eines verbesserten Angebots. Selbstverständlich schließt es 365-Euro-Tickets für Rentner und Schüler ein, dass auch für den Besuch einer Frankfurter Disko genutzt werden kann. „Die S-Bahn fährt bis zwei Uhr nachts. Verdichten, Beförderungsqualität verbessern. Wir fahren einen Fünf-Minuten-Takt an allen Stellen.“ In den Spitzenzeiten „haut er noch zwei Gelenkbusse dazwischen“, um Berufspendler und Schüler aufzunehmen. Carsharing, Elektro-Tretroller und On-Demand-Busverkehr via App und ohne feste Haltestellen oder Streckenverläufe funktionierten prächtig. Gegenwärtig wird ein Shuttle-Service entwickelt, der hinauf zur Zisterzienserabtei Eberbach autonom gefahren werden soll. Am Geschäft mit der Fahrradvermietung will die Wiesbadener GmbH selbst verdienen, wobei dafür die wegen der geringeren Reparaturanfälligkeit der E-Fahrzeuge freigewordenen Kapazitäten genutzt werden: „Eingesparte“ Mitarbeiter übernehmen den Rücktransport der von den Mietern an den Haltestellen zurückgelassenen Bikes.