Eine große Dosis bittere Medizin verabreichten die Darsteller des Theaters für Niedersachsen (TfN) am Wochenende ihrem Publikum in der Verdener Stadthalle mit der Inszenierung "Unter der Drachenwand" nach dem Roman von Arno Geiger. Ein Buch übrigens, aus dessen Vielschichtigkeit und atmosphärischer Dichte in der Bühnenfassung von Anke Kell und unter Regie von Beka Savi? ein zweistündiger grobkörniger Extrakt entstanden ist.

Der junge Soldat Veit Kolbe (Jonas Kling) erholt sich nach fünfjährigem Kriegseinsatz am Mondsee unter der Drachenwand von einer schweren Verwundung. Mit seiner Verbitterung über seine gestohlene Lebenszeit und seinem unverblümten, vaterlandsverräterischen Zweifel am Sinn des Krieges ist er in seinem Wiener Elternhaus auf Unverständnis gestoßen, und auch hier am Fuß der Alpen ist die bittere Realität bei den meisten Menschen noch nicht angekommen. Zum Beispiel bei Veits Onkel Johann, Polizeiposten in Mondsee, mit seiner zynischen Mischung aus dienstlicher Halbherzigkeit und persönlicher Herzlosigkeit oder bei Max Dohm, einem brutalen, unerbittlichen Mitläufer und Vollstrecker, der in seinem Dienst in Polen Listen schreiben muss und seine tägliche Routine beim Menschen-in-den-Tod-schicken wegen ihrer Eintönigkeit als Zumutung empfindet. Gotthard Hauschild verkörpert sie beide und muss ständig zwischen den Charakteren wechseln. Dabei hat er es noch leichter als Simone Mende, die mit der gehässigen Quartiersfrau Hilde Dohm und der gutwilligen, aber überforderten Lehrerin Margarethe Bildstein im Minutentakt zwischen Gut und Böse wechselt.

Korrespondenz erzählt zarte Geschichte

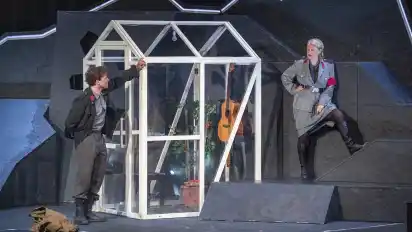

Hilde Dohms Bruder Robert (Moritz Nikolaus Koch) hat lange Jahre in Brasilien gelebt und sehnt sich dorthin zurück. Nun muss er, umgeben von seinen Tomatenpflanzen und der Musik seiner Gitarre, am verhassten Ort ausharren. Er nimmt gegenüber dem kadavergehorsamen Schwager kein Blatt vor den Mund und bekommt den brutalen langen Arm der Macht gleich mehrmals zu spüren. Er wird Veit zum einzigen Freund und dieser schließlich zu seinem Lebensretter. Eine Freundin und eine tröstliche Liebe findet der seelisch und körperlich traumatisierte Veit in der jungen Mutter Margot (Nina Carolin), die sich mit ihrem Baby in der österreichischen Provinz in Sicherheit gebracht hat. Schließlich ist da noch die 13-jährige Nanni Schaller (Marisa Wojtkowiak), die unter der Aufsicht ihrer Lehrerin mit vielen anderen landverschickten Mädchen in einem Heim im nahe gelegenen so genannten Schwarzindien untergebracht ist. Ihre verbotene Korrespondenz mit ihrem Cousin Kurt erzählt eine kleine zarte Geschichte in der Geschichte, deren sehnsuchtsvolle Intensität, von Wojtkowiak teilweise recht übersteuert dargestellt, ein schreckliches Ende findet.

All diese Menschen müssen irgendwie leben und ausharren. Zwischen existenziellen Nöten und kleinlichem Gezänk, zwischen angstvollen Zweifeln und unbeirrbarem Führer-Glauben bewegt sich ein blitzschnell umspringendes Kaleidoskop von Dialogen, Monologen und bis zur Unerträglichkeit gesteigertem Geschrei. Aus dem Off hört man zudem Auszüge aus dem Tagebuch des jungen Juden Oskar Meyer, der mit seiner kleinen Familie eine grausame Odyssee erleiden muss, und immer wieder Radiomeldungen, in denen man erfährt, wie das Land in Trümmer fällt. Das ist eine solche Masse von Input, dass sie kaum aufzunehmen, geschweige denn zu verarbeiten ist.

Holzschnittartige Darstellung

Die Anschaulichkeit der Szenerie, das überzeugend schlichte, funktionale Bühnenbild, das permanente körperliche und stimmliche Engagement des Ensembles, das wegen der ständigen Szenen- und Rollenwechsel ununterbrochen im Einsatz ist, nötigen dem Theaterfreund großen Respekt ab. Doch in Arno Geigers Roman findet sich auch viel Farbe, Wärme und sogar Poesie, eine sehr teilnehmende, fast erstaunte Schilderung des Überlebenswillens und des Menschlichen inmitten einer von Unmenschen beherrschten Welt. Das hilft dem Leser, diese Zeit und ihre Menschen besser zu begreifen, ihre Motive und Schicksale in sich aufzunehmen und ihre Perspektiven zu erfassen. Doch all das muss in dieser sehr holzschnittartigen Darstellung auf der Strecke bleiben. Der bittere Rest – das begreift man – mag sogar wertvolle Medizin sein. Nur leider sind die Linien in unserer heutigen Gesellschaft nicht so scharf gezogen: viele bösartige, fanatische oder einfach dumme Jünger der rechten Ideologie, einige wenige Verfechter des Humanen, die sich dem tapfer entgegenstellen. Und wenn man genau hinsieht, waren sie es eben auch damals nicht.

Doch heute ist jeder überzeugt, dass er in jener Zeit auf der richtigen Seite gestanden hätte. Opportunismus, Wegsehen und Totschweigen, Gedankenlosigkeit oder rücksichtslose Ichbezogenheit im menschlichen Miteinander, all diese Symptome könnten Anfänge sein, denen zu wehren wäre. Doch regelmäßig stehen die eigenen Ziele der "eigentlichen" Einsicht entgegen, und die unscharfe Linie zum Unrechten und Bösen zieht jeder ganz unbekümmert jenseits der eigenen Position. Und genau darum hat nicht immer die bitterste Medizin den größten Nutzen. Manchmal hilft schon ein gut beleuchteter Spiegel.