Die stellvertretende Bürgermeisterin wartet auf einer Brücke am Bahnhof. Vor ein paar Jahren wäre das an dieser Stelle lebensgefährlich gewesen. Früher hätte Lot van Hooijdonk hier mitten auf dem „Highway“ gestanden, wie sie es nennt. „Utrecht war eine Autostadt“, sagt van Hooijdonk, die seit acht Jahren Stadträtin für Mobilität ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in Utrecht Grachten trocken gelegt, damit Autos dort fahren konnten. Jetzt ist der einstige Highway am Bahnhof nur noch zweispurig, und der Asphalt wird von der Farbe rot dominiert. Rot als Zeichen für: Fahrradstraße. Und unter der Brücke fließt kein Verkehr, sondern wieder Wasser in einem Kanal.

Die Politikerin hat diesen Ort für das Treffen mit dem WESER-KURIER nicht zufällig ausgewählt. Der Ort hat für sie Symbolkraft. Auf den Treppenstufen, die hinunter zum Kanal führen, sitzen Menschen in der Sonne. Sie lesen, sie unterhalten sich, einige haben etwas zu essen dabei. „Wir haben die Stadt ursprünglich für Menschen gebaut und nicht für Maschinen“, sagt van Hooijdonk.

- Lesen Sie auch: So will Bremen Autos aus der Innenstadt verbannen

Daran haben sie sich in Utrecht vor ein paar Jahren wieder erinnert und einen Plan gefasst, der nichts Geringeres zum Ziel hat, als Utrecht zur „world class bicycle city“ zu machen, zur Fahrradstadt der Weltklasse. „Dafür werden wir jeden Stein umdrehen“, heißt es in dem dazugehörenden „Action Plan 2015-2020“.

„Wir haben die Stadt ursprünglich für Menschen gebaut und nicht für Maschinen“, sagt Lot van Hooijdonk, Stadträtin für Mobilität.

Wie weit Utrecht damit inzwischen gekommen ist? „Wir sind noch nicht fertig“, sagt van Hooijdonk, „aber wir sind schon in der Champions League.“ Ein paar Zahlen dazu: In Utrecht, rund 40 Kilometer südöstlich von Amsterdam gelegen, leben 360.000 Menschen. Etwa 125.000 Fahrradfahrer sind jeden Tag in der Stadt unterwegs. Rund 60 Prozent der Wege im Zentrum legen die Utrechter mit dem Rad zurück. Allein zur Uni fahren tagtäglich 25.000 Menschen mit dem Rad.

Die Stadt hat 2019 ausgerechnet, dass sie innerhalb von vier Jahren 186 Millionen Euro für den Radverkehr ausgegeben hat, rund 130 Euro pro Kopf und Jahr. Zum Vergleich: Laut Greenpeace investierte 2018 keine der sechs größten deutschen Städte mehr als fünf Euro pro Kopf in den Radverkehr. Am Bahnhof in Utrecht ist dagegen vor wenigen Jahren für 30 Millionen Euro das größte Parkhaus der Welt entstanden, finanziert von der Stadt, dem Staat und dem Unternehmen Pro Rail. Unter der Erde ist auf drei Ebenen Platz für 12.500 Fahrräder.

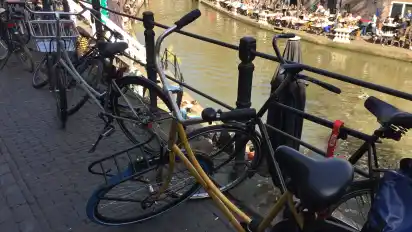

Utrecht ist bekannt für seine Grachten – und für seine Vielzahl an Fahrrädern.

Utrecht rollt dem Besucher, der am Bahnhof ankommt, buchstäblich den roten Teppich aus. Breite Fahrradstraßen überall. Für 4,15 Euro kann man sich 24 Stunden lang ein Fahrrad ausleihen. An den Ampeln haben Radfahrer längere Grünphasen als Autofahrer. Perspektivisch würden sie die Innenstadt am liebsten komplett autofrei machen. Und außerhalb des Zentrums sollen Tempo 30 oder vielleicht sogar Tempo 15 gelten. „Aber das braucht noch etwas Zeit“, sagt van Hooijdonk, „wir nehmen uns Straße für Straße vor.“

Nicht jedem gefällt, dass Fahrräder immer und überall Vorfahrt haben sollen. Auch viele Niederländer würden gern Auto fahren, sagt van Hooijdonk, „aber im Unterschied zu den Deutschen haben wir Niederländer ein sehr funktionales Verhältnis zum Auto. Wir nutzen es, die Deutschen lieben es.“ Die Fangemeinde fürs Fahrrad in der Stadt wachse stetig, sagt van Hooijdonk, im Stadtrat stünden zwei Drittel der Parlamentarier hinter den Plänen.

Von strikten Verboten hält van Hooijdonk nicht viel, sie versucht, ihre Ziele lieber auf andere Weise zu erreichen. Wie? Ortswechsel. Matthijs Keuning aus dem Mobilitätsressort wartet an der Voorstraat im Stadtzentrum. Autos dürfen auf der Voorstraat fahren – aber sie tun es kaum. Für sie ist es eine Einbahnstraße, Radfahrer dürfen von beiden Seiten kommen. Die Botschaft an die Autofahrer lautet: „Du kannst hier fahren, aber wenn du es nicht wirklich musst, dann tue es auch nicht“, sagt Keuning. Mit dem Rad geht hier alles schneller und bequemer.

Vor ein paar Jahren war die Fahrbahn in der Voorstraat noch viel breiter. Dann knapste die Stadtverwaltung rechts und links jeweils zwei Meter ab. Entstanden ist ein breiter Boulevard. Dort haben Cafés und Bars jetzt Tische, Stühle und Bänke aufgestellt, in Pflanzenkübeln wachsen Blumen. Platz zum Abstellen der Räder ist auch noch. Mehrere Läden hätten seit dem Umbau hier eröffnet, sagt Keuning.

Statistisch gesehen hat jeder Niederländer 1,2 Fahrräder

Das radarbasierte System Fietsflo zeigt an, bei welchem Tempo der Radfahrer auf der grünen Welle ins Stadtzentrum gelangt.

Ein paar Meter weiter zeigt sich die Kehrseite des Erfolgs. Neude heißt das Plätzchen an der Stadtbibliothek. Früher war das ein Autoparkplatz, und auch heute ist hier alles zugeparkt. Aber jetzt mit Fahrrädern. Hunderte davon, viele Klappergestelle darunter, verhindern, dass der Ort seinen ursprünglichen Charme ausspielen kann. „Das passiert, wenn der Erfolg zu groß wird“, sagt Keuning. Oder mit anderen Worten: Das passiert, wenn die Infrastruktur mit dem Radboom nicht Schritt halten kann, obwohl es längst ein Parkleitsystem gibt, mit dessen Hilfe Radfahrer über elektronische Anzeigen überall Abstellplätze finden. Statistisch gesehen hat jeder Niederländer 1,2 Fahrräder.

„Wir müssen noch einiges tun“, sagt auch Stadträtin van Hooijdonk. Weitere Abstellplätze zählen dazu. Der ÖPNV ist stark ausbaubedürftig. Und weil noch immer zu viele Autos in der Stadt fahren, soll es noch mehr Radschnellwege für Berufspendler geben, die die umliegenden Ortschaften an Utrecht anbinden.

So wie die Gemeinde Stichtse Vecht. Sie liegt nordwestlich von Utrecht. Von dort ist es über einen breiten Radweg im Grunde nur noch ein Katzensprung, vor allem wenn sich der Radler an den „Fietsflo“ hält. Das ist ein radarbasiertes System, das Radfahrern dabei hilft, die richtige Geschwindigkeit zu halten, um bei grüner Welle in die Stadt zu gelangen. Auf dem Display einer Säule am Straßenrand zeigt eine Schildkröte an: langsamer werden. Ein Hase bedeutet: schneller radeln. Daumen hoch heißt: Tempo passt. Nur die Kuh sieht derjenige nicht gerne, der es eilig hat: mit Grün an der nächsten Ampel, signalisiert die Kuh, wird es nicht klappen.