Im Ausland ist Deutschland seit Jahren fest mit dem Namen Angela Merkel verbunden. Mit Spannung, aber teils auch mit etwas Sorge wird nun auf die Entwicklungen nach der Bundestagswahl geblickt: Wer führt künftig das bevölkerungsreichste und wirtschaftlich stärkste Land der Europäischen Union? Die Reaktionen auf den knappen Ausgang der Wahl am Sonntag fallen unterschiedlich aus. Ein Überblick:

USA

US-Präsident Joe Biden hatte ein Arbeitswochenende auf dem Landsitz Camp David hinter sich, als er am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf dem Südrasen des Weißen Hauses landete. Wie er die Bundestagswahl kommentiere, riefen die Reporter dem Präsidenten zu, nachdem er aus dem Hubschrauber geklettert war. Biden war nicht auf dem aktuellen Stand. Die SPD liege vorne und werde möglicherweise die Regierung bilden, berichtete Reuters-Korrespondent Jeff Mason. „Donnerwetter!“, erwiderte der Präsident: „Sie sind beständig!“

Für die USA bedeutet die Wahl einen historischen Einschnitt nach 16 Jahren Kanzlerschaft von Angela Merkel. Die CDU-Politikerin genießt im liberalen Amerika einen fabelhaften Ruf, der während der Trump-Ära durch manche Projektion weiter überhöht wurde.

Inzwischen macht sich in den Würdigungen eine etwas realistischere Sicht breit. Ausdrücklich wies die „New York Times“ vor zehn Tagen auf die schwächelnde Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft hin. In Europa habe sich Merkel wie eine „passive Verwalterin“ verhalten, urteilte das „Wall Street Journal“.

Für den deutschen Wahlkampf hatten die amerikanischen Zeitungen vor allem ein Prädikat bereit: langweilig. Kandidaten ohne Charisma, Kampagnen ohne Dramen und Debatten ohne echte inhaltliche Alternativen – das ist nichts fürs US-Publikum.

Nun sorgt man sich vor einer wochen- oder monatelangen Regierungsbildung. Europas größte Demokratie drohe mitten in der Pandemie und vor einer schicksalhaften Wahl in Frankreich „in einer Hängepartie“ zu verharren, schreibt die „New York Times“. „Die Washington Post“ fürchtet ein „Machtvakuum“ im Zentrum Europas.

Vorlieben für eine Ampel- oder eine Jamaika-Koalition gibt es nach Einschätzung des Ex-Diplomaten Jeffrey Rathke im Weißen Haus nicht. Für die Biden-Regierung spiele die Auseinandersetzung zwischen Demokratien und autokratischen Regierungen eine zentrale Rolle: „Da wünscht man sich Deutschland als Partner“. Mit einem Kanzler Olaf Scholz (SPD) könnte Biden gut bei der globalen Mindeststeuer zusammenarbeiten, urteilt der Präsident des American Institute for Contemporary German Studies der renommierten Johns-Hopkins-Universität. Mit der Union hingegen könne er auf eine stärkere Anhebung des deutschen Verteidigungsetats hoffen.

EU

Während die Europäische Union im deutschen Wahlkampf zum Erstaunen vieler EU-Diplomaten und Bürger kaum eine Rolle gespielt hat, blickt Europa seit Monaten gespannt auf die Bundesrepublik. Die bange Frage in Brüssel lautet: Wann wird Berlin eine handlungsfähige Regierung haben? Nach dem knappen Wahlergebnis ist die Sorge vor einer monatelangen Hängepartie nun noch größer. Denn die Staatengemeinschaft könnte auf Monate hinaus gelähmt sein, weil sich im größten Mitgliedsland die komplizierten Koalitionsverhandlungen hinziehen. Dabei fällt Deutschland, zumindest temporär, zu einem kritischen Zeitpunkt aus. Großprojekte wie der Grüne Deal, das ehrgeizige Klimaschutzprogramm, müssen durch die EU-Institutionen geschleust, Änderungen er- und eingearbeitet sowie am Ende von den Regierungen verabschiedet werden. Dagegen dürften einige Programme erst einmal aufgeschoben werden. Denn was die nächste Bundesregierung mit der EU plant, war – wenn überhaupt – nur ein Randthema in den vergangenen Wochen.

Der Europaabgeordnete Moritz Körner (FDP) erkennt in der Wahl vor allem ein „Aufbruchsignal an Europa“. Nach der Ära Merkel habe Deutschland die Chance, „endlich Reformmotor der EU statt Verwalter des kleinsten gemeinsamen Nenners zu sein“. Zudem ende „das Autokraten-Appeasement“, so der Europaabgeordnete. Der „deutsche Kuschelkurs“ gegenüber Ungarn und Polen „wurde am Sonntag ein für alle Mal abgewählt.“ Manfred Weber (CSU) forderte die Akteure auf, sich zügig zu einigen. „In der EU stehen sehr wichtige Entscheidungen an, für die eine handlungsfähige Bundesregierung notwendig ist“, sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament.

Frankreich

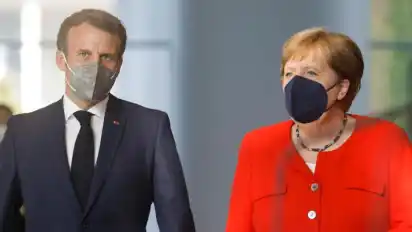

Die treffendste Überschrift im französischen Zeitungskiosk hatte an diesem trüben Montagmorgen wie so oft die Zeitung „Libération“, die sich immer gerne an Wortspielen versucht: „Le Bundes vague“ titelte sie in Anspielung auf die vagen Schlüsse, die vorerst aus dieser Bundestagswahl zu ziehen sind. In Frankreich stellt man sich auf ein langes Warten auf die nächste Koalition ein, mit der man künftig zusammenarbeitet. Als unpassend wird wahrgenommen, dass die Zeit der Koalitionsverhandlungen, in der wenig Substanzielles vom so wichtigen deutschen Partner zu erwarten sein dürfte, ausgerechnet in die Phase fällt, in der die französische EU-Ratspräsidentschaft vorbereitet wird.

Präsident Emmanuel Macron erhofft sich viel von seinem turnusmäßigen Vorsitz im Rat der EU ab Januar, auch weil der französische Wahlkampf in dieser Zeit seinen Höhepunkt erreichen wird: Im April 2022 finden die Präsidentschaftswahlen und im Juni die ebenfalls wichtigen Parlamentswahlen statt. Der Kommentator der rechtskonservativen Zeitung „Le Figaro“, Philippe Gélie, geht von einer „moderaten Koalition“ als Verlängerung von 16 Jahren „Merkelismus“ aus – „jener Methode, die darin besteht, Ecken abzurunden und die wirtschaftlichen Interessen des Landes zu verteidigen, indem man es so gut wie möglich vor den Erschütterungen in der Welt beschützt“.

Großbritannien

Brexit, Pandemie, Fachkräftemangel: Angesichts der multiplen Krisen im Land nehmen die Briten von der Bundeskanzlerwahl in Deutschland eher am Rande Notiz. Schließlich wird aktuell sogar der jährliche Parteitag der liberalen Partei in Brighton von den Problemen im Land überschattet. In Brighton selbst nimmt man das Ergebnis der Bundestagswahl hingegen durchaus wahr und deutet es als gutes Zeichen für die Zukunft: „Das sind tolle Nachrichten, die zeigen, dass progressive Parteien wieder gewinnen können“, sagte Bridget Phillipson, liberales Mitglied des Parlaments.

Damit bestätigt sich auch, was Joël Reland, Experte für internationale Beziehungen beim Think Tank „UK in a changing Europe“ schon vor der Wahl angekündigt hatte. „Die Briten wollen vor allem wissen, was sie dadurch über sich selbst erfahren können.“

Sorge bereitet vielen Briten aber, dass die Beständigkeit der vergangenen Jahre nun wohl vorerst ins Stocken gerät – insbesondere angesichts der Bedeutung Deutschlands innerhalb der EU. Denn auch im Königreich erwartet man, dass es Wochen, ja Monate dauern kann, bis sich die neue Regierung gebildet hat.