Margaret Thatcher und Ronald Reagan bereiteten mit ihrer Privatisierungsoffensive vor mehr als drei Jahrzehnten den Boden für die globale Entfesselung der Märkte. Sie begannen die sozialen Netze ihrer Gesellschaften ausgerechnet zu einer Zeit zu zerschneiden, in der diese am meisten benötigt wurden.

Es lag an ihren Nachfolgern Tony Blair und Bill Clinton, die Globalisierung durch Kapitalmarktreformen und Freihandelsabkommen zu vollenden. Blair und George W. Bush fügten dem mit dem Irak-Krieg ein idealistisches Interventionsprojekt hinzu. Demokratie in der Heimat Saddam Husseins werde in der ganzen Region die Dominos in die richtige Richtung fallen lassen.

Es kam anders. Und einmal mehr zahlten die Briten und Amerikaner den Preis. Sie profitierten nicht von den versprochenen Segnungen des Marktes. Nachdem Billionen im Wüstensand Iraks versickert oder als Steuergeschenke in den Taschen der Spitzenverdiener verschwunden waren, hörten sie von ihren Regierungen, es sei leider kein Geld für die Bildung, das Gesundheitssystem oder die Infrastruktur da.

Eliten entsolidarisierten sich früher

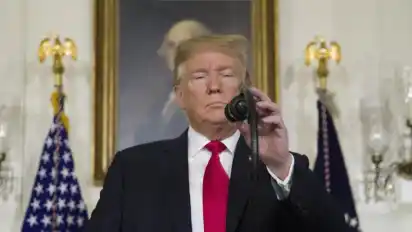

Die große Rezession in den USA und Großbritannien ließ dann Millionen Menschen mit dem Gefühl zurück, selber nur noch einen Schritt weit vom Abgrund entfernt zu sein. Weil sich in beiden Ländern die Eliten früher, schneller und umfassender vom Rest der Bevölkerung entsolidarisiert hatten, traf sie die Rache des Populismus als erste. In Großbritannien kam der Bumerang unerwartet in Form des Brexits, in den USA in der Gestalt Donald Trumps. In beiden Fällen hatten die russischen Geheimdienste ihre Finger im Spiel.

Sie erkannten glasklar, wie leicht sich die inneren Gegensätze der angelsächsischen Gesellschaften ausbeuten ließen, Chaos und Unfrieden zu verbreiten. Wladimir Putin kann sein Glück kaum fassen, wie Theresa May und Donald Trump alles daran setzen, die einstmals mächtigen Säulen der westlichen Nachkriegsordnung zu verzwergen.

Die innere Lähmung Großbritanniens und der USA, die Unfähigkeit ihrer Führer, gesellschaftliche Gräben zu überwinden, bietet keinen Anlass zur Schadenfreude. Mangels Kompromissfähigkeit zeichnen sich Katastrophen in Zeitlupe ab. Mit einem No-Deal-Brexit, also dem harten Ausstieg aus der Europäischen Union, schaden sich die Briten mindestens so sehr wie die Amerikaner mit einem fortgesetzten Regierungsstillstand.

Zurück zu einer insularen Politik

May und Trump verwechseln dumpfen Starrsinn mit Prinzipientreue. Beide führen die großen Demokratien zurück zu einer insularen Politik, die dem Aufstieg beider Länder zu Weltmächten vorherging. Der Rückzug ins populistische Schneckenhaus schafft ein Vakuum, das aufstrebende Mächte wie China und zynische Regime wie das in Russland nur zu gerne füllen.

Der tragische US-Rückzug aus Syrien unterstreicht den Eindruck, wie sehr Trump zur Halbzeit seiner Präsidentschaft dabei von Putin geführt wird. Selbst wenn er keine Marionette des russischen Machthabers ist, verhält er sich wie eine. Ehrgeizig arbeitet er die strategische Wunschliste Moskaus ab, auf der ganz oben die Auflösung der Nato und die Zerschlagung der Europäischen Union stehen.

Dass die amerikanische Bundespolizei, und vermutlich auch der Sonderermittler Mueller, Trump in Verdacht haben, nach Putins Pfeife zu tanzen, lässt kein gutes Ende erhoffen. Wie auch Mays Argument, dass der von russischen Netz-Robotern manipulierte Ausgang des Brexit-Referendums nicht korrigiert werden könne, absurd ist. Die Stärke der Demokratie besteht gerade darin, mehrheitlich zu besserer Einsicht gelangen zu können.

Parallelität der Ereignisse in Großbritannien und den USA

Wenn Historiker einmal auf diese denkwürdigen Januartage des Jahres 2019 zurückblicken werden, dürfte ihnen die Parallelität der Ereignisse in Großbritannien und den USA ins Auge springen. Und je nach Ausgang werden sie fragen, ob die Katastrophe hätte vermieden werden können. Noch ist es nicht zu spät, das Richtige zu tun. Vielleicht befinden sich die Briten in einer besseren Position, die Notbremse zu ziehen, bevor der Brexit-Zug mit voller Geschwindigkeit in den Abgrund rast.

Ob die Amerikaner Präsident Trump noch rechtzeitig stoppen können, ist weniger gewiss. Der Kongress versucht es. Immerhin. Er will dem Präsidenten den Austritt aus der Nato verbieten. Für eine Amtsenthebung dürfte es mangels Unterstützung der Republikaner im Senat dagegen nicht reichen. Es bleibt also nur zu hoffen, dass sich Trump in der zweiten Halbzeit seiner Präsidentschaft selber zu einer lahmen Ente macht.