- Was ist geplant?

- Wer ist Karsten Wildberger?

- Wie gründet man überhaupt ein neues Ministerium?

- Welche Aufgaben hat das Ministerium?

- Wie schnell lassen sich Änderungen erwarten?

Seit Jahren wird es diskutiert, mit der neuen Bundesregierung ist es Realität geworden: Ein eigenständiges Digitalministerium. Die ersten Arbeitswochen liegen bereits hinter Deutschlands erstem Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) und seinem Haus. Aber was bedeutet eine Neugründung eines Ministeriums eigentlich? Und welche Änderungen sind genau geplant?

Was ist geplant?

Wildberger spricht von einer Mission eines "Digitalen Next Germany". Dazu äußerte er in seiner Regierungserklärung drei zentrale Vorhaben. An erster Stelle stehe die Modernisierung der Verwaltung. Hierzu sei ein sogenannter Deutschland-Stack geplant. Das heißt: eine einheitliche IT-Infrastruktur, die Komponenten wie Cloud- und IT-Dienste bündelt.

Ein weiterer zentraler Schritt: die digitale Identität. Jeder soll eine Art digitales Portemonnaie erhalten, in dem Ausweise, Führerschein oder Tickets zusammengeführt werden. "Wir brauchen eine Digitalisierung, die bei den Menschen ankommt", betonte Wildberger. Verwaltungsleistungen sollen deshalb über eine zentrale Plattform laufen und automatisiert werden. Ein Beispiel: Nach der Geburt eines Kindes sollen Eltern automatisch einen Kindergeldbescheid erhalten – ohne einen Antrag stellen zu müssen. Weiter schlägt der Digitalminister dafür eine "Deutschland-App" vor: "In vielen europäischen Ländern sind Verwaltungsdienstleistungen in einer App abrufbar. Warum sollte die Kfz-Zulassung in Konstanz anders sein als in Castrop-Rauxel?"

Auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur, zum Beispiel des Glasfaser- und 5G-Netzes, steht auf der Agenda des neuen Ministeriums. Gleichzeitig soll das Ministerium zum Wachstum in der Wirtschaft beitragen. Geplant ist, Deutschland als Standort der Innovation zu stärken – unter anderem durch moderne Datenpolitik, das Nutzen von Chancen der künstlichen Intelligenz (KI) und die Förderung digitaler Geschäftsmodelle.

Wer ist Karsten Wildberger?

Als Topmanager ist der 55-Jährige bereits bekannt, in der Politik ist er noch ein unbeschriebenes Blatt. Der promovierte Physiker war bereits in diversen internationalen Führungspositionen in der Wirtschafts- und Unternehmenswelt tätig. Zuletzt war er Vorstandschef des Ceconomy Konzerns und Vorsitzender der Geschäftsführung der Media-Saturn-Holding. In der Branche hat er den Ruf als erfolgreicher Macher: Bei Ceconomy soll er den Umsatz von einer Milliarde auf 22,4 Milliarden gesteigert haben. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) kennt er aus dem CDU-Wirtschaftsrat, in dem er sich seit acht Jahren engagiert.

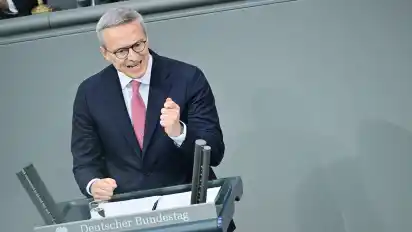

Karsten Wildberger (CDU) ist Deutschlands erster Digitalminister.

Sein schneller Wechsel aus der Wirtschaft ist nicht unumstritten, die meisten Reaktionen fallen aber positiv aus. "Wildberger bringt das Management-Know-how mit, das Deutschland jetzt für die Digitalisierung braucht", sagte Philipp Müller, Geschäftsführer des Breitbandverbands Anga, im Gespräch mit dem "Münchner Merkur". "Ich kenne ihn nicht. Da er Manager ist, denke ich aber, dass er die richtigen Führungskompetenzen hat", meint der Bremer FDP-Politiker und Unternehmer Volker Redder, der in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter während der Ampelkoalition Mitglied des Digitalausschusses war.

Wie gründet man überhaupt ein neues Ministerium?

"Ein solches Ministerium aus dem Nichts aufzubauen, das ist eine Aufgabe", sagte Wildberger in seiner Regierungserklärung. Denn hinter der Neugründung eines Ministeriums steckt in erster Linie viel Organisation. Los geht es mit einem Erlass des Bundeskanzlers, der die Zuständigkeiten festlegt. Damit wird klar, welche Aufgaben aus den bestehenden Häusern abgegeben werden. Nicht nur die Zuständigkeiten, sondern auch das Personal wird verlagert. Untergebracht ist das Digitalministerium – vorübergehend – in einem Gebäude des Innenministeriums, wo vorher dessen Digitalabteilungen Platz hatten. Der Aufbau des Ministeriums ist laut Ministeriumssprecher Bastian Pauly mit dem ersten Tag der Amtsübernahme von Wildberger angelaufen. Die Einheiten seien schon voll arbeitsfähig, der Prozess aber noch nicht abgeschlossen. Aktuell müssten noch fällige Verwaltungsvereinbarungen Anfang August abgewartet werden.

Das Ministerium erhält neben dem Standort Berlin auch einen Dienstsitz in Bonn. Für das Personal wird zudem ein Organigramm mit neu geordneten Verantwortlichkeiten entworfen. Die Zuständigkeiten für KI sollen beispielsweise im neuen Ministerium gebündelt werden.

Welche Aufgaben hat das Ministerium?

Das neue Ministerium hat Kompetenzen aus sechs Häusern erhalten. Abgeben mussten das Kanzleramt, das Innenministerium, das bisherige Ministerium für Verkehr und Digitales, das Wirtschaftsministerium, das Finanzministerium und das Justizministerium. Damit hat das neue Haus weitaus mehr Zuständigkeiten als das alte Ministerium für Digitales und Verkehr. Vom Kanzleramt werden zum Beispiel die "Grundsatzfragen für Digitalpolitik" übertragen, vom Innenministerium kommt unter anderem die digitale Verwaltung und vom Wirtschaftsressort die digitale Wirtschaft. "Das Digitale ist eine Querschnittstechnologie, die eigentlich alle Ressorts betrifft, und deswegen ist es natürlich schlau, das auch so aufzustellen", meint Redder. Zusätzlich hat das Ministerium einen Zustimmungsvorbehalt, das heißt ein Vetorecht bei allen wichtigen IT-Ausgaben der Bundesverwaltung. Ausgenommen sind nur Sicherheitsausgaben und die Steuerverwaltung.

Wie schnell lassen sich Änderungen erwarten?

"Ich erlebe eine Start-up-Mentalität in meinem Haus, voll mit Ambition", schwärmte Wildberger in seiner Regierungserklärung. Schon vor seinem Amtsantritt kündigte er an, er wolle "so schnell wie möglich ins Handeln kommen". Gleichzeitig warnte er in seiner Rede aber auch vor zu hohen Erwartungen: "Für Digitalisierung gibt es keinen Schalter, den man einfach umlegt." Die Digitalisierung sei ein Prozess, der Mut und Expertise, aber auch Zeit und Geduld brauche. "Ich bin mir sicher, mit Zeit und Beharrlichkeit kommen wir voran." Die App für das digitale Portemonnaie soll Wildberger zufolge Ende 2026, spätestens Anfang 2027 verfügbar sein.

In Bezug auf die Zentrale Verwaltungsplattform, deren Grundlage bereits im "Gesetz zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwaltungsleistungen" (OZG) in der Zeit der Ampelregierung geschaffen wurde, betont Redder: "Am OZG müssen sie beim Standard jetzt schnell sein. Der muss spätestens nach der Sommerpause verabschiedet sein, damit auch alle wissen, was jetzt passiert." Auch Merz sprach in seiner Regierungserklärung von ersten spürbaren Veränderungen im Sommer.