Kurz vor der Bundestagswahl sind die Parteien an Punkten angelangt, wo man sie noch zum Jahresbeginn nicht vermutet hätte. Im Januar galt es noch als gesetzt, dass die Post-Merkel-Union wieder stärkste Kraft wird und sich nach der Wahl aussuchen kann, mit wem sie koaliert. Die Grünen liefen sich schon mal als Partner warm, und die SPD bereitete sich auf vier Jahre Opposition vor.

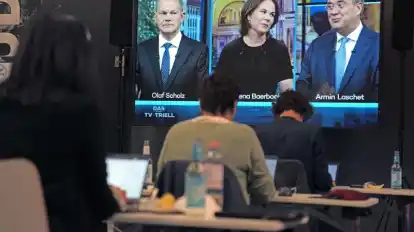

Doch nun, neun Monate später, müssen sich CDU und CSU ranhalten, um bis zum Wahltag noch ihren Abstand auf die SPD aufzuholen. Die Sozialdemokraten erfreuen sich einer seit etlichen Jahren nicht mehr gekannten Beliebtheit in den Umfragen. Und die Grünen-Hoffnungsträgerin Annalena Baerbock – anfangs als Kandidatin gehandelt, die die jahrzehntelange Vorherrschaft der ehemaligen Volksparteien aufbrechen könnte – spielt mittlerweile nur noch der Form halber vorne mit.

Wie konnte das alles passieren? Was hat dazu geführt, dass am Ende dieses Wahlkampfsommers Gewissheiten perdu sind und Bündnisse möglich und nötig scheinen, an die im Januar noch niemand gedacht hatte? Klar ist: Den größten Anteil an der unverhofften Kräfteverschiebung haben immer noch die Kandidaten und die Kandidatin der Parteien selbst..

Olaf Scholz

Olaf Scholz

Als Olaf Scholz im August 2020 Kanzlerkandidat der SPD wurde, schüttelten viele politische Beobachter den Kopf. Hatten die Sozialdemokraten denn wirklich niemand anderen zu bieten als ihren letzten Vertreter der Agenda-Politik? In den Umfragen lag die Partei Anfang 2021 wie festgetackert bei 15 Prozent; Scholz’ frühzeitige Nominierung hatte nichts daran geändert. Mit ihm in den Wahlkampf zu starten wirkte wie eine Kapitulationserklärung.

Mittlerweile, eine Woche vor dem Wahltag, führt der 63-Jährige das Bewerberfeld an. Seine SPD liegt in den Umfragen stabil bei 25 Prozent. Dem Kandidaten selbst trauen viele Bürgerinnen und Bürger das Kanzleramt zu.

Was wirkt wie eine stetige Entwicklung nach oben, entpuppt sich bei genauer Betrachtung als Zweimonatstrend. Mitte Juli zerstörte das Sommerhochwasser Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Olaf Scholz reiste als Vizekanzler ins Krisengebiet. Anders als Armin Laschet sagte er wenig, als Bundesfinanzminister war er in der Position des Handelnden. Mitte August verabschiedete das Kabinett einen Hilfsfonds über 30 Milliarden Euro, anteilig finanziert vom Bund und von den Ländern.

Scholz pariert Laschets Angriffe staatsmännisch

Tatsächlich ist genau das der Job eines Ministers; doch in diesem Sommer war es natürlich auch hochwillkommene Wahlkampfhilfe. Die Zustimmungswerte für die SPD steigen seither an. Ende August lagen dann Union und Sozialdemokraten gleichauf bei 23 Prozent – seit dem 7. September liegt die SPD stabil bei 25 Prozent, während sich die Union müht aufzuholen.

Während Laschet ein ums andere Mal patzte, musste Scholz einfach nur ruhig bleiben und abwarten. Und genau das tut er seitdem. Während das Land zugepflastert ist mit knallroten SPD-Wahlplakaten, von denen Scholz „schlumpfig“ (Markus Söder) lächelt, verhält sich sein Parteiführungsduo Esken/Walter-Borjans mucksmäuschenstill. Wenn Laschet in den Kanzler-Triellen zusehends aggressiver wird, hört Scholz sich an, was der Nordrhein-Westfale zu sagen hat – und pariert staatsmännisch. Und wenn Union und FDP ihm eine Neigung zu einer Koalition mit der Linken anzuhängen versuchen, lässt er den Ball hanseatisch ins Aus rollen.

Olaf Scholz liegt auch deshalb so weit vorne, weil er von den drei Kandidaten einfach die wenigsten Fehler macht. Gelernt hat er das bei seiner Regierungschefin Angela Merkel. Die hat in ihren 16 Jahren Kanzlerinnenschaft auf Sachlichkeit statt Polarisierung gesetzt. Wenn sie verstanden hatte, wo gerade die Mehrheiten zu verorten sind, hat sie ihre Entscheidungen genau dorthin verrückt. Olaf Scholz macht gar keinen Hehl daraus, dass genau das sein Angebot ist: eine Merkel 2.0.

Armin Laschet

Armin Laschet

Armin Laschet ist von der Favoritenposition aus in das Wettrennen ums Kanzleramt eingestiegen. Zum Jahreswechsel lag seine Union noch bei 36 Prozent Zustimmung, nun rangiert sie mit 22 Prozent auf Platz zwei. Bei CDU und CSU herrscht mittlerweile blanke Panik. Der Tenor: Wir haben den Falschen nach vorne gestellt.

Dass CDU und CSU ein Drittel an Zustimmung bei den Wählern verloren haben, lag Anfang des Jahres an der andauernden Selbstbeschäftigung und dem Streit der Unionsschwestern untereinander. Die Maskenaffäre unter ihren Bundestagsabgeordneten sorgte Mitte Februar für einen ersten Einbruch; Mitte April lag die Union dann um die 25 Prozent. Nach Laschets Kanzlerkandidatur stieg die Kurve leicht auf 28 Prozent an – doch seit der Hochwasserkatastrophe befindet sich die Union im Sinkflug.

Laschets Start verlief alles andere als einfach. Erst musste er im Januar gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen die Parteiführung erkämpfen. Und als er Mitte April die Kanzlerkandidatur erklärte, meldete auch CSU-Chef Markus Söder seinen Anspruch an. Das Scharmützel gewann Laschet. Doch seither hängt ihm der Malus des Zweitbesten an, Söder ärgerte ihn den Sommer über mit spitzen Bemerkungen. Erst als die Union unter 20 Prozent gerutscht war, feierte er „den Armin“ beim CSU-Parteitag in Nürnberg als „unseren Kanzler“. Der Rückenwind scheint zu wirken; gerade holt die Union in den Umfragen auf.

Laschet wurde aggressiver, blieb inhaltlich aber schwach

Laschet hat viel falsch gemacht. Die Wähler werden sich an einen Kandidaten erinnern, der nach der Flut in weichen Lederschuhen durchs Katastrophengebiet spazierte; der im Hintergrund lachte, als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu den Menschen sprach; der die Frage einer Journalistin nach einem Zusammenhang mit dem Klimawandel abwimmelte: „Weil jetzt so ein Tag ist, ändert man nicht die Politik.“

Und als der Landesverband Thüringen den bei Merkel in Ungnade gefallenen Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen zum Bundestagskandidaten kürte, wand sich Laschet damit heraus, es handele sich lediglich um einen von 299 Wahlkreisen. Viele in der Partei, deren Mitglied Walter Lübcke 2019 von einem Rechtsextremisten ermordet wurde, hadern mit der fehlenden Abgrenzung des Vorsitzenden gegen Rechts.

Eine Woche vor der Wahl sind Laschet Nervosität und Unsicherheit anzumerken. Bei den Triellen arbeitet sich der 60-Jährige zusehends aggressiver an Olaf Scholz ab, ohne eigene inhaltliche Punkte setzen zu können. Das sehr vage gehaltene Wahlprogramm fällt ihm dabei auf die Füße. Angela Merkel konnte mit nicht näher beschriebenen Zielen Stimmen holen – doch 2021 wollen die Leute konkrete Antworten auf lebenswichtige Fragen.

Annalena Baerbock

Annalena Baerbock

Annalena Baerbock hat zum Auftakt des Wahlkampfs derart viel falsch gemacht, dass ihr dies vermutlich noch über den Wahltag hinaus anhängen wird. Die Umweltpolitikerin aus Potsdam hat es geschafft, die Zustimmungswerte ihrer Partei so zu drücken, wie es wohl niemand bei den Parteistrategen, zuallerletzt sie selbst, für möglich gehalten hätte.

Die Grünen waren im Januar mit soliden 20 Prozent ins Rennen eingestiegen. Nach der Erklärung von Baerbock am 19. April, für das Kanzleramt kandidieren zu wollen, stieg die Zustimmung auf sensationelle 26 Prozent. Nur einen Monat später jedoch landen die Grünen unsanft bei 22 Prozent, aktuell liegen sie bei 16 Prozent. Baerbock hatte nicht nur in ihrem Lebenslauf falsche Angaben gemacht und musste sich mehrfach korrigieren. Auch bei ihrem programmatischen Buch „Jetzt“ hatte sie freizügig Textpassagen kopiert.

Jeder weiß, dass derlei nicht entscheidend ist für die Kompetenz einer erfahrenen Politikerin. Doch eine erst 40 Jahre alte Frau, die sich das Kanzleramt zutraut, steht natürlich besonders im Fokus. Dass ausgerechnet sie auf den ersten Metern patzt und sich angreifbar macht, hat sie selbst am meisten geärgert.

Baerbock machte aus Hochwasser keine PR-Termine

Die ehemalige Leistungssportlerin hat mehrfach betont, dass sie bis zum Schlusspfiff kämpft. Doch die verheerende Botschaft an die Wählerinnen und Wähler lautet: Man kann ihr nicht trauen. Und: Sie hat ihren Laden nicht im Griff. Eine Partei, die erstmals den großen Sprung wagt, darf nicht unmittelbar nach dem Start an ihren eigenen Strukturen scheitern. Dass ihr Co-Vorsitzender Robert Habeck seither immer wieder als das eigentlich bessere politische Angebot beschrieben wird, macht die Sache für Baerbock nicht besser.

Die Hochwasserkatastrophe Mitte Juli hat die grüne Kanzlerkandidatin nicht für den Wahlkampf ausgenutzt. Statt wie Armin Laschet und Olaf Scholz medienwirksam in den betroffenen Gemeinden aufzutreten, ist Annalena Baerbock ohne Presserummel zu den Menschen vor Ort gereist. Das war anständig. Dennoch fehlen ihr nun derartige Bilder für den Wahlkampf. Eine unsichtbare Kanzlerkandidatin vermittelt nun mal keine Botschaft.

Zusammengenommen haben die vergangenen Monate dazu geführt, dass den Grünen zwar eine wichtige politische Rolle nach der Wahl zugetraut wird, aber nicht das Kanzleramt. Rechnet man noch das grüne Wahltag-Paradox hinzu – nämlich dass sich viele Wähler am Wahltag doch noch für eine andere Partei entscheiden –, gilt Annalena Baerbock als Ersatzspielerin. Seit sie das verstanden hat, agiert sie im Wahlkampf vor Ort angriffslustig und frisch wie nie zuvor.