Frau Diekmann, laut einer Onlinestudie gibt es in Deutschland nur knapp drei Millionen aktive Twitter-Nutzer. Warum also sollte es wichtig sein, was diese Minderheit dort schreibt und weiterverbreitet?

Nicole Diekmann: Da zählt weniger die Quantität als die Qualität, wenn man dieses Wort überhaupt gebrauchen kann. Bei Twitter sind viele Leute vertreten, die an entscheidenden Positionen sitzen: in der Politik, den Medien, Intellektuelle. Was da stattfindet, bestimmt – zumindest teilweise – den Diskurs in der Gesellschaft oder bildet ihn ab. Und das strahlt dann auch in unser analoges Leben aus.

Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram - Was treibt Menschen an, in sozialen Medien vom Kaiserschnitt bis zur Verschwörungstheorie alles auszubreiten? Woher diese Zeigefreudigkeit?

Zum einen ist das der Spaß am Austausch, die Freude, miteinander in Kontakt zu treten, sogar sich Rat zu holen. Dafür könnte Social Media nämlich fantastisch sein. Es ist aber auch ein Schritt heraus aus einer medialen Unmündigkeit. Jeder Mensch kann dort Sender sein, nichts wird gefiltert. Das kann eine Riesenchance sein, öffnet aber auch Leuten Tür und Tor, die besser mit ihrer Meinung nicht an die Öffentlichkeit treten sollten. Solche Menschen verbreiten Hass. Dieses Potenzial wird leider auch voll ausgeschöpft.

Von wem?

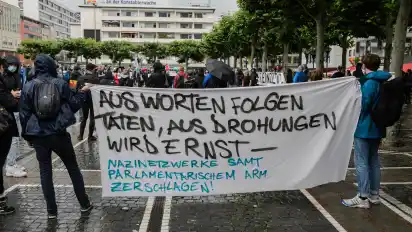

Das sind grob drei Gruppen. Es gibt rechte Parteien und Bewegungen mit einer knallharten politischen Agenda. Die haben die sozialen Medien früh für sich entdeckt, um selbst gesellschaftlich geächtete Standpunkte zu verbreiten. Dann gibt es jene, die dabei mitmachen, weil sie finden, da könnte schon irgendwas dransein. Und dann sind da die, die aus einer perversen Freude daran, Unmut und Hass zu verbreiten, noch auf den fahrenden Zug aufspringen.

Ihr Buch heißt „Die Shitstorm-Republik“. Wie findet der Hass im Netz in unseren gesellschaftlichen Alltag? Was bewirkt er dort?

Es findet im Netz eine zunehmende Enthemmung statt. Die erste große Welle gab es zur so genannten Flüchtlingskrise, ein paar Jahre später kam das Klimathema auf, dann Corona. Aktuell spielt wegen des Nahostkonflikts Antisemitismus eine sehr sichtbare Rolle. Was vor wenigen Jahren noch komplett unsagbar schien, wird im Netz sagbar. Man verroht da. Und zwar nicht nur diejenigen, die den Hass verbreiten, sondern auch die, die ihn abkriegen oder auch nur mitlesen. Es stellt sich ein Gewöhnungseffekt ein, der menschlich nachvollziehbar, aber zugleich dramatisch ist. Durch die Abstumpfung im digitalen Raum verschiebt sich unsere reale Kommunikation, die Stimmung wird gereizter.

Tragen dafür nicht auch die Medien Mitverantwortung?

Durchaus. In den analogen Medien werden Diskussionen aus dem Netz mitunter verzerrt abgebildet. Manche Debatte wird für die Klicks, oft aber auch einfach aus Unwissenheit heraus, aggressiver dargestellt, als sie tatsächlich ist. Diese Schieflage wird meines Erachtens noch zu wenig diskutiert.

Sie schreiben, die sozialen Medien würden die Meinungsfreiheit einschränken. Klingt widersinnig.

Damit meine ich den so genannten Silencing-Effekt, der relevante Stimmen zum Verstummen bringt. Der Ton in den sozialen Netzwerken ist mitunter so roh, dass viele Sorge haben, dadurch verletzt oder auch persönlich bedroht zu werden. Diese Personen überlegen sich lieber dreimal, was sie posten. Das betrifft zunehmend Frauen und Angehörige von Minderheiten, die in der Öffentlichkeit stehen und deren Arbeit es eigentlich ist, Diskurse zu führen. Immer mehr ziehen sich mittlerweile aus den sozialen Netzwerken zurück. Der Effekt ist, dass die Bedeutung derer, die sich brutal verhalten, noch einmal zunimmt.

Inwiefern kann Social Media die anstehenden Bundestagswahlen beeinflussen?

Das tun sie schon. Wenn, wie kürzlich geschehen, die Grüne Partei die Studienabschlüsse von Annalena Baerbock in den sozialen Netzwerken verbreitet, sieht man, unter welchen Druck die Politik gerät. Die Netzwerke sind zugleich ein geeigneter Kanal, um Desinformationen zu verbreiten – die werden bekanntlich nicht so häufig überprüft, das fängt jetzt gerade erst an. Ich bin gespannt, welche Partei im Bundestagswahlkampf skrupellos genug ist, für ihre Zwecke Lügen zu verbreiten. In den USA ist das schon passiert. Donald Trump hat von via Twitter verbreiteten Lügen enorm profitiert.

Kürzlich schrieben Sie auf Twitter: „Ein Tag, an dem erwachsene Menschen ihren Frust hier an anderen auslassen können, Dialoge direkt mit Unterstellungen beginnen und damit angeben, wen sie immer schon geblockt haben.“ Klingt furchtbar. Warum tun Sie sich das an?

Weil ich an die Idee von Social Media immer noch glaube. Der Gedanke dahinter ist großartig, nämlich der gleichberechtigte unbeschränkte Austausch verschiedener Gruppen. Social Media entspringt einem grunddemokratischen Gedanken - das hat die Welt erstmals während des Arabischen Frühlings erlebt. Aus dem Medium der Hoffnung ist aber mittlerweile eine Gosse geworden.

Letzte Frage: Wie kommen wir aus dieser Situation wieder heraus?

Das müssen wir. Denn die sozialen Medien gehen ja nicht einfach wieder weg. Es kann nicht sein, dass nur die Lauten, die Pöbler und die Straftäter den Diskurs bestimmen. Und: Wir müssen uns als Menschen ins Gesicht schauen können, wenn wir einander im realen Leben treffen. Helfen könnte, einmal kurz nachzudenken, bevor man einen Tweet absetzt. Mein Rat: Im Zweifel noch mal nachfragen und sich überlegen, wie man selbst behandelt werden möchte. Das kann enorm helfen.

Das Gespräch führte Anja Maier.