Herr Schmid, ist dieses Jahr in der Bremer Region ein gutes Jahr für Pilzsammler?

Moritz Schmid: Bei meinem letzten Besuch in Bremen und Achim hatte ich den Eindruck, dass es ein gutes Jahr wird. Die Hauptsaison für die bekanntesten Arten beginnt ja meist im August und sie zieht sich bis zu den ersten Bodenfrösten – in manchen Jahren habe ich sogar Anfang Dezember noch Steinpilze gefunden. Es hängt jetzt von den Niederschlägen ab, wie sich die Pilze weiterentwickeln, aber ich glaube, es sieht gut aus.

Beobachten Sie die Auswirkungen des Klimawandels?

Die Dürreperioden und teilweise extremen Niederschläge wirken sich auf jeden Fall auf die Pilzwelt aus. Die Saison beginnt heute viel später als noch vor 20 Jahren. Außerdem wandern mediterrane Arten weiter in Richtung Norden. Pilze sind aber Meister der Anpassung. Sie werden mit den Veränderungen klarkommen.

Welche essbaren Arten wachsen in Bremen und umzu?

Man findet die typischen Gattungen, die in Mitteleuropa heimisch sind: verschiedene Röhrlingsarten, Birkenpilze, Steinpilze, Rotkappen. Ich habe neulich Moorbirkenpilze gefunden, auch Parasolpilze, die sich gut als Pilzschnitzel zubereiten lassen. Es gibt auch Täublinge, bei denen muss man aber sehr genau hinschauen, man kann sie leicht mit giftigen Pilzen verwechseln.

Wie kommt man Pilzen auf die Spur?

Man kann sich an Bäumen orientieren, dabei liefern einige Namen gute Hinweise: Zum Beispiel leben Birkenpilz und Fichtensteinpilz in Symbiose mit Birke und Fichte. Heiderotkappen findet man in Heidelandschaften. Pfifferlinge wachsen ebenfalls unter Bäumen, sind aber sehr flexibel. Man findet sie bei Eichen, Birken, Buchen und Nadelbäumen. Auch Blaubeeren sind eine „Zeigerpflanze“ für Pfifferlinge, sie lieben die gleichen Bedingungen.

Gibt es in Bremen spezielle Plätze?

Man kann eigentlich in jedem Wald und auf jeder Wiese Pilze finden. Ich habe sogar im Bürgerpark welche entdeckt, würde wegen Abgasen und Feinstaub aber nicht empfehlen, Pilze in städtischen Parks zu ernten und zu essen. Auch werden Pflanzen dort manchmal gespritzt, Pilze nehmen die Stoffe dann auf. Ich empfehle, raus in die Natur zu gehen.

Wie sollte man bei der Ernte vorgehen?

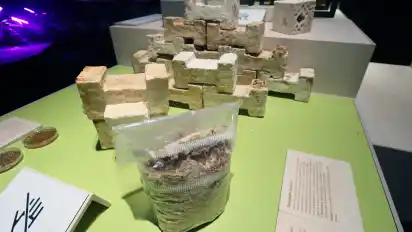

Ganz wichtig ist es, den Fruchtkörper im Ganzen zu entnehmen, also vom Hut bis zur Stielbasis. Der Pilz sollte nicht über dem Boden abgeschnitten werden. Ohne Stielbasis ist eine eindeutige Bestimmung nicht möglich und es kann zu lebensgefährlichen Verwechslungen, etwa mit Knollenblätterpilzen, kommen. Nicht alle Pilze haben knollig verdickte Stiele.

Bei der Bestimmung sollte man dann alle Sinne einsetzen. Manche giftigen Pilze riechen oft schon abstoßend, essbare dagegen sehr lecker. Allerdings ist dies keine allgemeingültige Regel. Man kann klopfen, um zu hören, ob es Hohlräume im Innern gibt. Ich mache auch einen Drucktest im Hut: Wenn eine Delle bleibt, ist der Pilz überreif und nicht mehr genießbar. Die häufigsten Pilzvergiftungen entstehen übrigens durch den Verzehr von alten, überreifen Pilzen.

Was ist noch zu beachten?

Wenn man einen Pilz entnommen hat, sollte man unbedingt das Loch wieder zudecken. Das Myzel, also das Wurzelgeflecht der Pilze, ist sehr empfindlich gegenüber Licht und Trockenheit. Wird es nicht abgedeckt, kann es absterben. Man sollte zudem nur eine Menge ernten, die man am selben Tag verwerten kann. Hier hilft die Handstraußregel: Ich darf so viele Pilze mitnehmen, wie ich in meinen beiden Händen tragen kann. Diese Regel gilt im Übrigen auch bei Wildkräutern.

Nimmt das Interesse an Pilzen zu – auch bei Jüngeren?

Auf jeden Fall. Ich hatte nach den Follower-Zahlen lange den größten Instagram-Kanal zum Thema und wurde jetzt von einem deutlich jüngeren Instagrammer überholt, der auch auf TikTok aktiv ist. Pilze sind ja das Coolste überhaupt: Sie sind bunt und divers – es gibt Pilze mit 23.000 Geschlechtern. Sie sind Meister des Zusammenlebens mit anderen Arten. Es gibt alle möglichen Farben, Formen und Muster – damit sind sie inspirierend für die Kunst und Mode. Ich finde es toll, dass sich mehr junge Leute für Pilze begeistern und Pilzesammeln so langsam dieses ‚Oma- und Opa-Image‘ verliert.

Es gibt inzwischen einige Apps zur Pilz-Bestimmung, würden Sie diese empfehlen?

Ich würde sie nicht empfehlen, vor allem nicht für Einsteiger. Apps können ein erster Wegweiser sein und sind für Menschen geeignet, die sich schon etwas auskennen. Aber sie können nicht alle Kriterien für eine sichere Bestimmung abbilden und man sollte sich niemals auf eine App verlassen.

Bei auch nur dem leisesten Zweifel sollte man einen Pilz nicht essen. Das kann lebensgefährlich werden. Ich habe kürzlich einen Sammler erlebt, der einen Wiesenchampignon fast mit einem hochgiftigen Knollenblätterpilz verwechselt hätte – zum Glück ist nichts passiert. Ich empfehle, ein Seminar zu besuchen und erst mal unter Anleitung eines Experten Erfahrungen zu sammeln. Außerdem sollte man immer ein gutes Bestimmungsbuch hinzuziehen. Und: Niemals Experimente machen.