Transformation nennen die Verantwortlichen das, was mit Kiruna geschieht. Die Stadt in Nordschweden lebt vom Eisenerz, vermutlich dem weltgrößten Vorkommen. Nach rund 125 Jahren Förderung nähert sich das Abbaugebiet nun soweit dem Ort, dass er umgesiedelt werden muss.

Jede Nacht um 1 20 Uhr wird das Erz aus dem Kiirunavaara gesprengt. Die Explosion ist überall im Stadtgebiet von Kiruna zu hören, an manchen Stellen ist die Detonation zu spüren wie ein kleines Erdbeben. Schritt für Schritt nähert sich die gigantische Bergwerksgrube der Stadt an, seit um 1890 mit dem Abbau des Eisenerzes begonnen wurde. Das erste Haus, das Ende dieses Jahres weichen muss, ist ausgerechnet das von Hjalmar Lundbohm, dem ersten Bergwerksdirektor und Gründervater. Heute ist es ein Museum und Café. In den nächsten drei Jahrzehnten werden die Wohnungen von 6000 Menschen, einem Drittel der Einwohner, folgen.

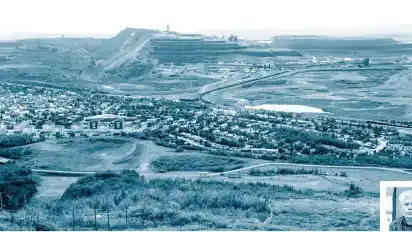

Unter der Stadt lagert ein Magnetit-Vorkommen, das nach bisherigem Wissen das größte der Welt ist. Die staatliche Bergbaugesellschaft LKAB holt jährlich rund 30 Millionen Tonnen Erz aus dem Kiirunavaara, mittlerweile fördert sie in 1365 Metern Tiefe. Eine theoretische Größe, denn sie bemisst sich nach dem Gipfel des Berges. Der ist schon 1910 weggesprengt worden, als noch im Tagebau gefördert wurde. Gegenüber, an der anderen Seite der Stadt, liegt der zweite Erzberg Luossavaara, dessen ungleich kleineres Vorkommen längst erschöpft ist. Eine gewaltige künstliche Klamm zieht sich durchs Gestein, der Gipfel des Bergs ist einfach durchschnitten.

16 Millionen Tonnen gab er in 100 Jahren her – und ist damit so etwas wie eine Miniaturabbildung dessen, was tief im Kiirunavaara passiert. Dieselbe Menge wird heute in sieben Monaten gefördert.

Die Erzschicht unter der Stadt ist zwischen 80 und 180 Meter stark, und niemand weiß, wie tief sie sich noch erstreckt. Laut LKAB lassen Probebohrungen in zwei Kilometern darauf schließen, dass das Vorkommen nach unten hin sogar mächtiger wird. Die Erzplatte liegt etwa mit einer Neigung von 60 Grad im Gestein. Auf der östlichen Seite, also über dem stumpfen Winkel, ist der Grund sicher. Dort steht das Bergwerk mit seinen kilometerlangen Förderschächten und Stollen, in denen es auch ein spektakuläres Besucherzentrum unter Tage gibt. Auf der anderen Seite aber sackt mit jedem Kubikmeter, der aus dem Berg genommen wird, der Boden nach. Je tiefer abgebaut wird, umso weiter wandert diese sogenannte Deformationszone nach Osten – unaufhaltsam auf die Stadt zu.

„Der Berg ernährt uns, der Berg frisst uns auf.“ So bringt es Kjell Törmä auf den Punkt. Der Fotograf und Journalist dokumentiert seit Jahren das, was im offiziellen Sprachgebrauch der Kommune die „Transformation von Kiruna“ heißt. Zwei dicke Bildbände hat er bislang dazu veröffentlicht, drei weitere sollen folgen. Offizielle Stellen betonen das Prozesshafte daran, eine Entwicklung gegen die es so wenig Widerstand gibt, weil schlichtweg die Alternative fehlt. Ohne Bergwerk keine Arbeit, ohne Arbeit keine Stadt. So einfach ist die Rechnung. Kiruna hätte keine Zukunft ohne den Erzabbau. Ganze Stadtteile verschwinden, damit der Rest überleben kann. Ein hoher Preis, aber auch eine Chance, die Törmäs journalistische Neugier weckt. Als Kirunaer wird er Teile seiner Stadt, seiner eigenen Geschichte vermissen. Die ältesten Häuser sind die, die als erste betroffen sind. Orte seiner Kindheit werden verschwinden.

Manche historischen Holzgebäude werden zerlegt und wieder aufgebaut, ein paar Kilometer weiter östlich, wo das neue Stadtzentrum entsteht. Die Stadt zieht nicht auf einen Schlag um, sondern schrittweise. Auch wenn der Prozess schon längst begonnen hat, sind viele Detailfragen noch offen. Zwischen Abraum und Wohngebieten entsteht der Gruvstadspark, eine temporäre Grünanlage. Niemand solle am Abgrund leben müssen, erklärt Marianne Nordmark, Sprecherin der Kommune. Zunächst ist die Deformationszone noch gefahrlos zu betreten. Erst später bilden sich Risse. Bis der Boden dann endgültig abrutscht, vergehen noch viele Jahre. In der Zwischenzeit fungiert der Park als wandernder Puffer.

Der Begriff von einer Heimatstadt gerät ins Wanken, was als Unverrückbares gedacht war, muss bewegt werden. In Kiruna ist nichts für die Ewigkeit. Selbst das Rathaus und die spektakuläre Kirche in Form eines samischen Zeltes können nicht bleiben, wo sie sind. Der See Luossajärvi ist größtenteils trockengelegt, der Bahnhof bereits umgezogen; die komplette Strom- und Wasserversorgung ebenso, die Europastraße E10 wird folgen. 16 Kilometer neue Bahnstrecke mussten verlegt werden, einmal westlich um den Kiirunavaara herum – inklusive einer Brücke zum Übergang für Rentierherden. Die „Malmbana“ ist die Schlagader der Wirtschaft. Sie führt von Luleå am Bottnischen Meerbusen bis ins norwegische Narvik. Erst als der Anschluss an den dortigen, dank Golfstrom ganzjährig eisfreien Hafen 1903 hergestellt war, begann der Aufschwung Kirunas.

Schon damals war der Ort, dessen Name sich vom samischen Wort für Schneehuhn ableitet, keine gewachsene Siedlung. Er entstand quasi wie eine Goldgräberstadt. Hjalmar Lundbohm nahm als Bergwerksdirektor massiv Einfluss auf die Stadtplanung und schuf für „seine“ Arbeiter Wohnverhältnisse, die weit über die damaligen Standards hinausgingen. Kiruna liegt über 200 Kilometer nördlich des Polarkreises: Sechs Monate Dauerfrost mit bis zu minus 30 Grad sind normal. Fast den ganzen Dezember hindurch gibt es kein Tageslicht. Dafür scheint im Sommer 50 Tage lang die Mitternachtssonne, aber im Berg ist es ewig dunkel. Die Bedingungen waren damals wie heute wenig verlockend, die Bezahlung für die harte Arbeit in der Mine war aber schon immer gut.

Das sei heute manchmal ein Problem, erzählt Kjell Törmä: „Jeder ungelernte Lastwagenfahrer bei LKAB verdient mehr als ein Handwerker.“ Für 4000 Euro im Monat tauschen viele ihren eigenen Laden gegen einen Arbeitsvertrag in der Grube ein. Geschäfte schließen, manche Teile der Stadt wirken schon ausgestorben, lange bevor der Berg sie schlucken kommt. Auf der anderen Seite ist Wohnraum knapp. Das Stahlgeschäft boomt, die weltweite Nachfrage nach Erz ist kaum zu befriedigen. Gab es während der Wirtschaftskrisen auch in Kiruna viel Wohnungsleerstand, so ist die Zahl der Arbeiter inzwischen so rasant gestiegen, dass schon jetzt Wohnraum fehlt. Sichere Arbeitsplätze sind eben auch im sozialen Vorzeigestaat Schweden heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Die daraus resultierenden enormen Preissteigerungen für Häuser führen wiederum zu Konflikten bei der Frage nach der Höhe der Entschädigungen für diejenigen, die umsiedeln müssen.

Über solche Fragen wird zwischen Lokalpolitik, LKAB, Provinzregierung und dem schwedischen Staat gestritten. Über die grundsätzliche Notwendigkeit der Transformation der Stadt herrscht Einigkeit. Manchmal ist kaum zu unterscheiden, welcher der Akteure tätig ist: Zwischen Staat, Stadt und Bergwerksbetreiber werden nur dann Interessenskonflikte sichtbar, wenn es darum geht, wer zu diesem Milliardenprojekt wie viel zu zahlen hat.

Kjell Törmä spaziert durch Bolaget, einen Stadtteil, den es nächstes Jahr nicht mehr geben wird. Hier ist er groß geworden, hat zwischen den Häusern Cowboy und Indianer gespielt. Die alten Holzbauten sind in die Jahre gekommen. Eines haben zuletzt die Guttempler genutzt, auch sie sind inzwischen weitergezogen. Das typische Falunrot blättert ab. Niemand pflegt mehr groß, was sowieso bald abgerissen wird. Aber man erkennt, dass es einst ein prächtiger Bau war, mit großen Salons und mehreren Kaminen. Hier wohnte zu Zeiten Lundbohms die Führungsriege des Bergwerks. Åsa Larsson, Schwedens berühmte Krimi-Autorin, die selber aus Kiruna stammt und ihre Geschichten dort spielen lässt, hat diese Gründerzeit in ihrem Bestseller „Denn die Gier wird euch verderben“ nacherzählt.

Larsson hat auch Törmä in diesem Buch ein kleines Denkmal gesetzt, indem sie seine vergeblichen Versuche, sich den Schnupftabak abzugewöhnen, einer ihrer Figuren andichtete. Diese Stadt liefert Stoff für viele Legenden. Eine besagt, dass der gewaltige Erzkörper so magnetisch sei, dass in der ganzen Region kein Kompass funktioniere. Kjell Törmä hat es nie ausprobiert, er kennt auch so jeden Winkel seines Kirunas. Aber die Vorstellung der wandernden Stadt im Norden, in der es gar kein Norden mehr gibt, fasziniert ihn.