Bastian Schweinsteiger hat schon als Fußballprofi meist im Team der Sieger gespielt. Mit dem FC Bayern hat er unzählige Titel geholt, mit der deutschen Nationalmannschaft ist er Weltmeister geworden. Auch nach seiner aktiven Laufbahn hat Schweinsteiger nicht die Seiten gewechselt, er ist Mitglied im Klub der Starken geblieben. Zur Kritik an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar hat er gerade gesagt: „Ich bin kein Freund davon, zu sagen, dass alles schlecht ist. Man muss Katar auch mal eine Chance geben.“

Der Pokal, der Mann, die Werbung: Bastian Schweinsteiger, Weltmeister von 2014.

Schweinsteigers Argumentation ist im Laufe der Jahre die Standard-Rechtfertigung der mächtigen Entscheider geworden, wenn sie erklären sollten, warum Olympische Spiele oder eine Fußball-WM wieder einmal in Länder wie Russland oder China vergeben worden sind. Diese Turniere, heißt es zur Begründung dann jedes Mal, würden unter den Augen der Welt dafür sorgen, dass sich die Verhältnisse im jeweiligen Gastgeberland verbesserten. Dabei ist diese Annahme längst widerlegt, oder sind Russland und China demokratischer und vielfältiger geworden nach Olympia und Fußball-WM?

In wenigen Wochen, genauer am 20. November, startet das umstrittenste Turnier in der fast 100-jährigen WM-Geschichte. Es gibt so vieles, das einen Schatten auf diese Veranstaltung wirft. Sie findet in einem Land ohne Fußballtradition statt. Erstmals wird sie nicht im Sommer ausgetragen, sondern ist in den Winter verlegt worden, um der glühenden Hitze zu entgehen. Gespielt wird in voll klimatisierten Stadien, was die Frage nach der Ökobilanz der Veranstaltung aufwirft. Außerdem werden in Katar Frauenrechte beschnitten, und sogenannte homosexuelle Handlungen können mit Auspeitschen, Haft und sogar mit dem Tod bestraft werden. Dazu sind Tausende Gastarbeiter auf WM-Baustellen gestorben, als sie Stadien konstruiert, Hotels errichtet und Straßen angelegt haben.

Jedes Stadion, jedes Hotel, jede Straße sei mit Blut befleckt, wiederholen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International unermüdlich. Trotzdem findet das Turnier statt. Ob sie wollen oder nicht, müssen Milliarden Menschen auf der Welt dazu Stellung beziehen, denn so weitreichend ist das Interesse an der größten aller Sportveranstaltungen. Wie also soll man sich zu so einer WM verhalten? Als Gastgeber, als Organisator, als Sponsor, aber auch als Sportler und als Zuschauer, Letztere als Besucher im Stadion oder als Fan vor dem Fernseher. Akzeptieren? Kritisieren? Protestieren? Oder gar boykottieren?

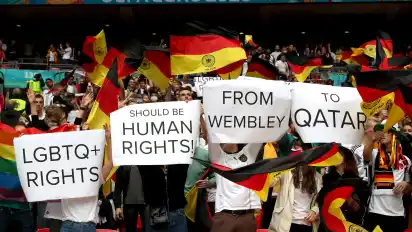

Für Menschenrechte, für LGBTQ+: Deutsche Fans nutzten 2021 die Fußball-EM als Bühne für ein Statement an WM-Gastgeber Katar.

Gastgeber Katar, Veranstalter Fifa und Sponsoren wie Coca-Cola, Hyundai-Kia oder InBev haben sich positioniert. Für sie sticht Geld Moral. Der Fußballweltverband hat sich mit der Vergabe des Turniers früh festgelegt und Katar schon vor zwölf Jahren als würdigen Gastgeber befunden. Für die Sponsoren bleibt eine Fußball-WM der bequemste Weg, um Milliarden Menschen, also potenzielle Kunden, zu erreichen. Der Emir von Katar schließlich versichert, dass alle Menschen willkommen seien im Land, solange sie die Kultur vor Ort respektierten. Die Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen und Ausbeutung kontert die katarische Führung mit dem Hinweis auf Reformen, die es im Land gegeben habe. Und die Umwelt? Die Veranstaltung, beteuern die Organisatoren, sei als ein Turnier der kurzen Wege klimaneutral.

Nicht wenigen reicht das, um sich auf das Turnier einlassen zu können. Bastian Schweinsteiger hat wortmächtige Prominenz an seiner Seite. Franz Beckenbauer hatte früh nach der WM-Vergabe gesagt: „Also ich hab‘ in Katar noch keinen einzigen Sklaven gesehen. Die laufen alle frei rum.“ Der ehemalige Bayern-Boss Uli Hoeneß nannte in der Fußball-Talk-Sendung „Doppelpass“ den ehemaligen Bundesliga-Manager Andreas Rettig, der zuvor auf die Missstände in Katar hingewiesen hatte, voller Zorn „den König der Scheinheiligen“. Der ehemalige Werder-Manager und UN-Sonderbeauftragte für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung, Willi Lemke, sieht ebenso wie sein einstiger Lieblingsgegner Hoeneß „positive Veränderungen“ in Katar.

Findet manche Katar-Kritiker scheinheilig: Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß.

Nicht wenige sehen das anders. Laut einer Meinungsumfrage von YouGov sprechen sich 48 Prozent der Befragten für einen deutschen WM-Boykott aus. Tatsächlich beschließen in diesen Wochen überall im Land Kneipen und Kirchengemeinden, in ihren Räumlichkeiten diesmal keine WM-Spiele zu zeigen. Das ist ehrenwert. Aber wie viele Fans wirklich nicht einschalten werden, weiß heute niemand. Denn es ist leichter gesagt als getan, sich der Faszination einer Fußball-WM, diesem Treffen der Besten, zu entziehen.

Das wissen zum Beispiel all diejenigen, die um 1970 herum geboren worden sind, nur zu gut. Für sie war die WM in Argentinien 1978 das erste Turnier, das sie bewusst wahrgenommen haben. Die Achtjährigen verstanden damals nicht, was es mit der Militärjunta auf sich hatte, die das Land regierte. Sie wussten nichts von all den getöteten und verschleppten Argentiniern in jenen Jahren. Die Achtjährigen sahen nur Mario Kempes, den Stürmerstar, der mit wehenden schwarzen Haaren und heruntergerollten Stutzen im himmelblau-weiß gestreiften Trikot Argentinien zum Titel schoss und Menschen vor Freude weinen ließ. Solche Bild können eine lebenslange Liebe zum Spiel begründen.

Zu einem WM-Boykott der Mannschaften wird es nicht kommen. Warum sollten Verbände, die seit über einem Jahrzehnt wissen, dass sie diesen Termin im Herbst 2022 in der Wüste haben, heute, kurz vor Turnierbeginn, ihre Teams plötzlich zurückpfeifen? Von einzelnen Spielern zu verlangen, dass sie nicht hinfliegen sollen an den Golf, wäre nicht fair. Sie müssten in diesem Fall ausbaden, was die Funktionäre verbockt haben, als sie sich für einen WM-Ausrichter Katar entschieden haben. Was man dagegen erwarten kann: Dass Spieler, die als mündige Erwachsene ernstgenommen werden wollen, Zeichen setzen.

Den Fifa-Funktionären wäre es am liebsten, Sport und Politik würden nicht vermischt. Diesen Gefallen tun ihnen zum Glück aber schon jetzt mehrere Mitgliedsverbände nicht. Dänemark zum Beispiel mit der Vorstellung seiner WM-Trikots. Die Mannschaft wird in einfarbigen Shirts auflaufen, bei denen auf den ersten Blick weder das Wappen noch das Hersteller-Logo erkennbar sein werden. Die schwarzen Trikots sollen auf diese Weise ein „wandelnder Trauerflor“ sein, hat der dänische Verband erklärt.

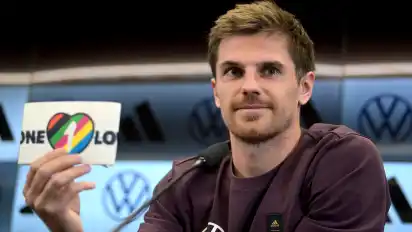

One Love: Nationalspieler Jonas Hofmann mit der kapitänsbinde, die Manuel Neuer bei der WM tragen wird; zwar nicht mit dem Regenbogenmotiv, aber ebenso bunt als Zeichen für Vielfalt.

Man kann diese Form des Protests konstruiert oder bemüht finden, ganz grundsätzlich aber sollte man die Macht der politischen Geste im Sport nicht unterschätzen. Sie hat ikonische Bilder hervorgebracht, die Jahrzehnte überlebt haben. Man denke nur an die amerikanischen Olympia-Sprinter Tommie Smith und John Carlos 1968 in Mexico-City. Bei der Siegerehrung senkten sie den Kopf und reckten dafür die behandschuhte Faust empor – als stolzes Zeichen in Richtung eines als rassistisch empfundenen Amerika.

Die politische Geste hat im Jahr 2022 allerdings ein Problem. Sie hat an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Der Grat zur PR ist schmal geworden. Dafür hat der DFB gesorgt. Im März 2021 trugen die deutschen Nationalspieler vor dem Länderspiel gegen Island schwarze T-Shirts mit weißen Buchstaben, die zusammen den Slogan „Human Rights“, Menschenrechte, ergaben. Wenig später veröffentlichte der DFB ein „Making-of“-Video der Aktion. So etwas kennt man sonst nur als Werbung für Kinofilme. Jede Kapitänsbinde in Regenbogenfarben, eigentlich als Symbol der Solidarität mit lesbischen, schwulen, bisexuellen, transsexuellen und queeren Menschen gedacht, gerät damit fast automatisch in den Verdacht, dass es hier auch darum geht, aus dieser Geste Kapital zu schlagen.

Trotzdem ist es wichtig, dass sich das Unbehagen mit diesem Turnier, das Zuschauer und vielleicht auch der eine oder andere Spieler spürt, in irgendeiner Form äußert. Denn nach Katar ist nicht alles wieder gut. Für die Austragung der WM 2030 hat Saudi-Arabien seine Bewerbung ins Spiel gebracht.