Wir haben zur Krisenbekämpfung in den vergangenen Jahren mehrere zeitweilige Steuersenkungen gehabt. Was sollen sie bewirken und erreichen sie ihr Ziel?

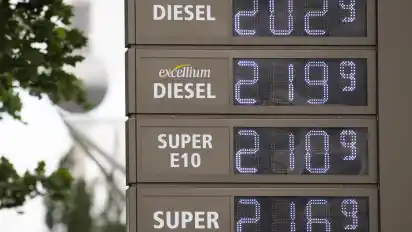

Wolfgang Franzen: Die zeitweilige Senkung der Mehrwertsteuer 2020 hatte das Ziel, die Wirtschaft anzukurbeln. Der Erfolg ist allerdings schwer zu beurteilen. Denn viele Einkäufe wurden einfach nur vorgezogen und blieben im Jahr darauf aus. Amortisiert hat sich die Senkung für den Staat nicht. Bei der Steuersenkung beim Sprit lässt sich die Wirkung ebenfalls nicht vorhersagen.

Ende August steigt die Steuer wieder. Dann kostet der Sprit über Nacht 30 Cent mehr. Zerstört das nicht wieder das Vertrauen der Bürger in die Steuergerechtigkeit?

Das muss nicht der Fall sein. Die Frage ist, ob es als Steuererhöhung überhaupt wahrgenommen wird. Auch hier ist die Mehrwertsteuersenkung 2020 ein gutes Beispiel. Als die Reduzierung zum Jahresende auslief, wurde dies nicht als Steuererhöhung diskutiert.

Kann es sein, dass die Menschen in Krisenzeiten gerne mehr an den Staat abgeben?

Das legen unsere Studienergebnisse nahe. Die gefühlte Steuerbelastung der Deutschen war über lange Jahre konstant hoch. 2014 empfanden dies beispielsweise 86 Prozent der Befragten. Im Januar 2021 gaben nur 63 Prozent diese Antwort. Dieses Ergebnis hat uns überrascht.

Steckt dahinter die Einsicht, dass der Staat zur Bewältigung großer Schäden viel Geld braucht?

Ja, aber wir sehen noch einen weiteren Grund. Die Pandemie wirkte Anfang 2020 wie ein Schock für die Bevölkerung. Der Bürger wendet sich in der Folge dem zu, der Schutz bietet, und das ist der Staat. Es gab eine deutliche Wende hin zu einer hohen Zufriedenheit mit der Politik. Anfangs war die Mehrheit der Menschen einverstanden mit den Maßnahmen gegen Corona, auch wenn diese die Freiheit einschränkten. Und eine positive Bewertung von Politik und Staat fördert positive Einstellungen zu Steuern. Mittlerweile hat aber die Kritik an politischen Entscheidungen wieder zugenommen.

Die Wohlhabenden leiden weniger unter der Inflation als Geringverdiener oder Familien mit durchschnittlichen Einkommen. Verbreitet ist der Eindruck, dass es ungerecht zugeht und mehr umverteilt werden müsste. Doch Steuererhöhungen für Reiche scheut die Bundesregierung. Warum eigentlich?

Wolfgang Franzen ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsstelle für empirische Sozialökonomik (Fores) in Köln. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Steuerpsychologie.

Der Eindruck ist tatsächlich in der Bevölkerung weit verbreitet. Das bestätigt unsere jüngste Befragung: Viele meinen, dass die Steuern für geringe und mittlere Einkommen sinken, und die für Reiche steigen sollten. Und selbst prominente Wohlhabende fordern öffentlich, sie sollten mehr Steuern bezahlen. In der Vergangenheit hat es zwar einige Steuersenkungen gegeben. Doch statt mehr von oben nach unten umzuverteilen, haben die Reformen das Gegenteil bewirkt. Bei diesem Thema steht momentan ganz offensichtlich die FDP auf der Bremse. Aber auch andere Parteien haben generell Angst, bei Steuererhöhungen an Ansehen zu verlieren, selbst wenn die Mehrheit ihrer Wähler davon profitieren würde.

Warum reagieren Menschen bei manchen Steuern und Abgaben emotional sehr stark, bei anderen so gut wie gar nicht? Dient die Steuersenkung beim Benzin der Politik als so etwas wie ein Ventil für den Dampf, der sich angesichts der vielen Krisen in der Bevölkerung angesammelt hat?

Diese Karte wird von der Politik vermutlich bewusst gespielt. Und die FDP, die sich stets für Steuersenkungen stark macht, kann damit ein konkretes Ergebnis vorweisen. Dazu kommt das besondere Verhältnis der Deutschen zum Auto. So lässt sich mit einem geringen Aufwand möglicherweise ein großes Ergebnis erzielen. Viele Reaktionen in der Steuerpolitik werden durch psychologische Faktoren beeinflusst. Wir haben zum Beispiel gefragt, ob die Pandemiekosten durch eine höhere Erbschaftsteuer beglichen werden sollten. 59 Prozent waren dagegen, obwohl die meisten von einer Erhöhung gar nicht betroffen wären. Es ist die diffuse Angst vor einer höheren Belastung, die zu dieser Haltung führt.