Die europäische Raumfahrtagentur Esa erhält ein deutlich erhöhtes Budget für die kommenden drei Jahre. Bis 2025 stehen für Raumfahrtprojekte 16,9 Milliarden Euro zur Verfügung. Das haben die 22 Mitgliedsländer am Mittwoch auf dem Esa-Ministerratstreffen in Paris entschieden. Deutschland bleibt mit einem Anteil von gut 20 Prozent größter Beitragszahler der Esa und sichert damit auch der Bremer Raumfahrtindustrie weitere Aufträge. Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Linke) zeigte sich erleichtert, dass der deutsche Beitrag während der Verhandlungen in Paris deutlich aufgestockt wurde.

Gegenüber dem bisherigen Esa-Budget von 14,5 Milliarden Euro bedeutet der neue Dreijahreshaushalt ein Plus von 17 Prozent. Das Esa-Direktorium hatte eine Erhöhung auf 18 Milliarden Euro beantragt. Generaldirektor Josef Aschbacher zeigte sich dennoch zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis. Alle geplanten Raumfahrt-Vorhaben ließen sich ohne Einschnitte umsetzen.

Deutschland trägt zu dem Budget der Raumfahrtagentur rund 3,5 Milliarden Euro bei – mehr als ursprünglich geplant. Auf Platz zwei der Beitragszahler folgt Frankreich mit etwa 3,2 Milliarden; Italien steuert 3,1 Milliarden bei. "Ob Ukraine-Krieg, Energie- oder Klimakrise: Raumfahrt leistet zur Lösung dieser globalen Herausforderungen wichtige strategische Beiträge", sagte die Raumfahrtkoordinatorin im Bundeswirtschaftsministerium, Anna Christmann (Grüne). "Deshalb bin ich froh, dass es uns gelungen ist, aus Deutschland rund 3,5 Milliarden Euro für die Gestaltung der europäischen Raumfahrtaktivitäten der nächsten Jahre bereitzustellen." Als besonderen Erfolg bezeichnete sie eine Übereinkunft, mehr Wettbewerb bei den Trägerraketen zuzulassen. Für Esa-Missionen können sich künftig auch die privaten Anbieter von kleineren Raketen (Mini- und Mikrolauncher) bewerben. "Das ist ein Paradigmenwechsel, mit dem wir New Space und privaten Aktivitäten neuen Schub verleihen", sagte Christmann.

Bremens Wirtschaftssenatorin Vogt zeigte sich zufrieden mit den Beschlüssen des ESA-Ministerrats. „Es ist ein gutes Ergebnis für die europäische und auch für die deutsche Raumfahrt“, sagte sie. Deutschland bleibe größter Beitragszahler, sodass sich die deutschen Raumfahrtunternehmen Hoffnung auf neue Aufträge machen könnten. Was das für die Werke von Airbus, Ariane und OHB in Bremen bedeute, lasse sich noch nicht in allen Fällen genau sagen – bei einigen Projekten hätte es aus Bremer Sicht „gerne etwas mehr“ sein können, so Vogt.

Auch der Raumfahrtkoordinator des Landes Bremen, Siegfried Monser, bewertet die Ergebnisse des ESA-Ministerrats positiv. „Europa hat seine großen Ambitionen in der Raumfahrt betätigt“, sagte er. „Es ist gelungen – gerade im Bereich Wissenschaft und Exploration – Europa auf Augenhöhe mit den USA zu halten.“

Die wichtigsten Ergebnisse der Konferenz aus Bremer Sicht:

- Die Inbetriebnahme der Trägerrakete Ariane 6, deren Oberstufe in Bremen gebaut wird, ist gesichert. Auch Weiterentwicklungen wie eine leichtere Oberstufe aus Karbon sollen finanziert werden.

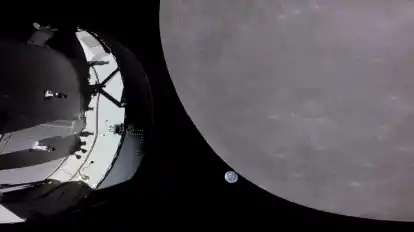

- Airbus kann in Bremen die Europäischen Servicemodule ESM 7 bis 9 für die US-Mondmission „Artemis“ bauen; der Prototyp befindet sich gerade auf seinem Testflug um den Mond.

- Gesichert ist auch die Finanzierung eines „Lunar Lander“, der europäische Nutzlasten zum Mond befördern soll. Hier werden dem Bremer Werk von Airbus Defence and Space gute Chancen eingeräumt, beworben haben sich auch OHB und Thales.

- Bei den Wissenschafts- und Erdbeobachtungsprogrammen wie „Copernicus“ bleibt Deutschland größter Beitragszahler; hier spielt der Satellitenbauer OHB traditionell eine starke Rolle.

- Beim Aufbau eines störungssicheren Satellitennetzes für das Breitband-Internet (Secure Connectivity) ist Deutschland trotz anfänglicher Zurückhaltung dabei. Frankreich jedoch zahlt dem Vernehmen nach deutlich mehr. Ob OHB hier zum Zuge kommt, bleibt abzuwarten.

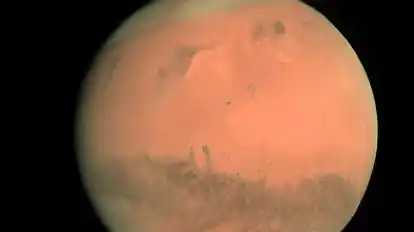

- Das wegen des Ukraine-Krieges gestoppte Exomars-Projekt zur Erkundung des Mars kann ohne russische Beteiligung fortgesetzt werden. OHB hat hier bereits Teile des Landers zugeliefert, der nun neu entwickelt werden muss.

Die Esa präsentierte zudem in Paris die neue Astronauten-Crew. Für fünf Europäerinnen und Europäer ist der Traum wahr geworden: für die Französin Sophie Adenot, den Spanier Pablo Álvarez Fernández, die Britin Rosemary Coogan, den Belgier Raphaël Liégeois und den Schweizer Marco Alain Sieber. Die Esa hatte die Suche nach neuen Astronauten im vergangenen März gestartet. Insgesamt gingen mehr als 22.000 Bewerbungen ein, davon knapp 3700 aus Deutschland.

Bis die neue Astro-Crew ausgebildet ist und ins All abhebt, kann es allerdings noch ein paar Jahre dauern. Der Deutsche Matthias Maurer etwa wurde 2017 ins Astronautencorps aufgenommen und flog im vergangenen November in den Weltraum. Sein Vorgänger Alexander Gerst wurde der Öffentlichkeit im Mai 2009 vorgestellt, begann seine Ausbildung im September und schaffte es dann 2014 erstmals ins All.