Für Japaner sind französischer Weichkäse, deutscher Riesling oder spanische Würste etwas Besonderes: schön exotisch und interessant, aber auch ausgesprochen teuer. Umgekehrt müssen Liebhaber von Sake oder Sushi-Zutaten im Original hierzulande kräftig in die Tasche greifen. Und so könnten Verbraucher profitieren, wenn Anfang 2019 das europäisch-japanische Handelsabkommen Jefta wie geplant in Kraft tritt. Autobauer Toyota stellt mittelfristig sogar Preissenkungen in Aussicht, wenn die europäischen Zölle fallen.

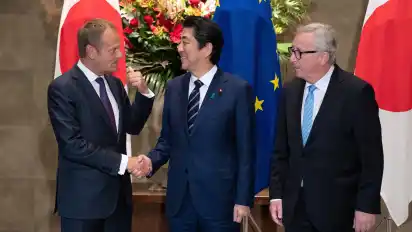

Am Mittwoch setzten EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Japans Ministerpräsident Shinzo Abe ihre Unterschriften unter das Vertragswerk. Es stellt das bisher größte und weitreichendste Handelsabkommen der EU dar und soll nach und nach 99 Prozent der Zölle aus dem Weg räumen. Für beide ist es auch eine Demonstration der eigenen Stärke in Zeiten, in denen mit Donald Trump ein US-Präsident neue Mauern für den Wirtschaftsverkehr aufbaut. „Heute ist ein historischer Tag“, sagten Juncker und Abe. „Wir feiern die Unterschrift unter ein sehr ehrgeiziges Abkommen zwischen zwei der größten Volkswirtschaften der Welt.“ Zusammen stellen die neuen Partner ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung und handeln Waren und Dienstleistungen im Wert von fast 130 Milliarden Euro pro Jahr. Dieses Volumen soll durch die Unterschriften deutlich anschwellen. Allein für die europäischen Exporte rechnet Brüssel mit einem Anstieg um 20 Milliarden Euro.

Nicht nur die Größenordnungen sind gigantisch. Jefta erstreckt sich auch auf ungewöhnlich viele Bereiche, von der Landwirtschaft über Autos bis hin zum öffentlichen Beschaffungswesen und der Versorgung mit Trinkwasser. Lediglich den besonders umstrittenen Investitionsschutz nahmen die Verhandlungsführer heraus, weil man sich nicht auf ein Konzept für die Beilegung von Streitfragen einigen konnte. Dennoch stellt Jefta quantitativ und qualitativ Rekorde auf und schürt umso mehr neue Sorgen vor einer ungezügelten Liberalisierung. Die alten Ängste aus der Debatte um das (erst einmal gescheiterte) europäisch-amerikanische Freihandelsabkommen TTIP und die europäisch-kanadische Vereinbarung Ceta kommen wieder hoch.

Psychologisch wertvolles Zeichen

Die deutsche Wirtschaft jubelt jedoch. Von einem „handelspolitischen Volltreffer“ spricht DIHK-Chef Eric Schweitzer. Utz Tillmann, Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Chemischen Industrie, freut sich über ein psychologisch wertvolles Zeichen für die europäische Wirtschaft: „In Zeiten zunehmender handelspolitischer Spannungen zwischen den USA, China und der EU ist es wichtiger denn je, dass sich Europa mit gleichgesinnten großen Wirtschaftsnationen eng verbindet und Perspektiven für freien Handel schafft.“

Die Bedenken der Kritiker fasst Stefan Körzell vom Deutschen Gewerkschaftsbund zusammen: „Die verantwortlichen Akteure haben offensichtlich wenig aus den gesellschaftlichen Debatten rund um TTIP und Ceta gelernt.“ Viele der damals beanstandeten Punkte tauchten wieder auf. Als Beispiele nennt der Gewerkschafter die „unzureichende Ausnahme von Dienstleistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge und das zahnlose Nachhaltigkeitskapitel“. Öffentliche Daseinsvorsorge – damit ist im aktuellen Fall vor allem die Trinkwasserversorgung gemeint. Die Kommunen fürchten, die Kontrolle bei dieser für alle Bürger so elementar wichtigen Aufgabe zu verlieren. So soll Jefta dafür sorgen, dass Städte und Gemeinden Aufträge für die Trinkwasserbereitstellung in ihrem Hoheitsgebiet ausschreiben müssten. Und so könnten private Anbieter den Zuschlag erhalten, die die gewählten Bürgermeister und Kommunalparlamente nicht wollen. Davor warnt jedenfalls der Spitzenverband der Energie- und Wasserwirtschaft. Wichtige Schutzbestimmungen aus dem Ceta-Vertrag fehlten, heißt es in einem Positionspapier der Organisation. Damit werde die Wasserwirtschaft nicht ausreichend „vor einer möglichen Liberalisierung über den Umweg der Freihandelsabkommen“ geschützt.

Das Netzwerk Gerechter Welthandel prognostiziert eine Aushöhlung des Vorsorgeprinzips in Europa. Ein Produkt darf demnach erst zugelassen werden, wenn seine Sicherheit erwiesen ist. Dieser wichtige Grundsatz werde im Abkommen nicht ausreichend verankert, betont das Netzwerk. Die EU verweist dagegen auf das hohe Regulierungsniveau in Japan und die vielfältigen Bekenntnisse zu ökologischen und sozialen Standards in dem Vertragswerk. Das Vorrecht der Staaten, grundlegende Dienstleistungen in der öffentlichen Hand zu belassen, bleibe erhalten, so Brüssel. Stoppen könnte den Vertrag noch das EU-Parlament, das die Ratifizierung absegnen muss.

Beziehung zwischen Bremen und Japan

Japan ist ein wichtiger Handelspartner für Unternehmen aus Bremen und Bremerhaven. Aktuell haben etwa 100 Unternehmen aus Bremen und Bremerhaven regelmäßige Import- und Exportbeziehungen zu Japan, etwa 30 Unternehmen haben eine eigene Niederlassung, Tochtergesellschaft oder auch Produktionsstätte in Japan, teilt die Handelskammer Bremen mit. 2017 betrug der bremische Gesamthandel 882 Millionen Euro. Die Ausfuhren nach Japan lagen 2017 bei circa 654 Millionen Euro, die Einfuhren betrugen 228 Millionen Euro. Seinen bisherigen Höhepunkt erlebte der bremische Japan-Handel in den 1980er-Jahren. Er hat aber eine lange Tradition. 1859 gründete der Bremer Kaufmann Martin Hermann Gildemeister die erste Niederlassung des deutschen Unternehmens L. Kniffler & Co. in Japan.