Dieses Haus hat viel gesehen: Junge Männer, 18, 19 oder 20 Jahre alt, die der Staat gezogen hat, wie man damals sagte. Sie mussten vor ihm auf die Knie gehen und hatten in der Regel einen Heidenrespekt davor. Tauglich oder nicht? Das entschied sich unter anderem bei den Kniebeugen, die während der Musterung zu absolvieren waren. Manch einer, der sich insgeheim eine plötzliche Schwäche wünschte, andere, die wie wild hinter der Bestnote her waren, und wieder andere, denen das alles ziemlich egal war, sie wollten den Kriegsdienst verweigern.

Die Wehrpflichtigen fanden sich im sogenannten Bundeswehrhochhaus ein. Später wurde das Gebäude vom Zoll genutzt. Noch später kamen Flüchtlinge, die eine Unterkunft benötigten. Und zuletzt waren es Künstler und Unternehmensgründer, flippige Leute, die sich austoben durften, ohne Miete zahlen zu müssen. Da gehörte die Immobilie in der Bahnhofsvorstadt bereits der teilstädtischen Wohnungsgesellschaft Gewoba, sie hatte es im Jahr 2019 nach komplizierten und langwierigen Verhandlungen von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) erworben.

Es gab noch andere Episoden in dem Haus, als zum Beispiel der Bremer "Tatort" sein Polizeipräsidium dorthin verlegte oder ein paar Etagen tiefer das waschechte Spezialeinsatzkommando der Polizei in Kampfmontur und mit Farbmunition kitzelige Situationen simulierte. Vor allem war es nach Fertigstellung im Jahr 1969 aber eine militärische Einrichtung, und zwar mitnichten allein als Kreiswehrersatzamt.

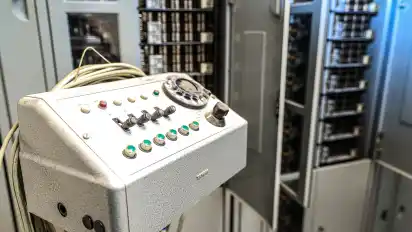

Dass die Bundeswehr an der Falkenstraße einen wichtigen Standort hatte, bezeugen die Überreste aus den ersten Jahrzehnten. Eine raumgroße Fernmeldeanlage zum Beispiel, die zwar ein wenig zerfleddert aussieht, mit Geschick aber wohl wieder in Gang zu bekommen wäre. Techniker, die zur Wartung eingesetzt wurden und keine Soldaten waren, mussten in ihren Arbeitsverträgen unterschreiben, dass sie strengste Geheimhaltung üben.

Kein Klassenunterschied beim Blick über die Stadt

Ganz oben in dem 55 Meter hohen Gebäude stand zu Mittag das Essen bereit – die Offiziere ließen sich von Ordonnanzen bedienen, sie hatten ihren eigenen, abgetrennten Bereich mit vertäfelten Wänden, die an der einen Front mit einem Holzrelief des Worpsweder Künstlers Alfred Lichtenford verziert war. Es zeigt den Dom, das Rathaus und weitere Bremer Motive. Das Relief wurde abgebaut und von der Gewoba eingelagert. Der zweite, wesentlich größere Raum auf der 14. Etage war den Unteroffizieren und Mannschaften vorbehalten, man sieht noch, wo der Tresen zur Essensausgabe stand. Klassenunterschiede – nicht aber beim Blick über die Stadt, den haben alle gleich genossen.

Um das Hochhaus herum liegen sieben Meter tief drei Bunker. Sie sind für einen Atomkrieg ausgelegt. Schwere Stahltüren, Sandfilteranlagen, um die Luft von draußen zu reinigen, ein Notstromaggregat, das mit Diesel betrieben wird und die Dekontaminationsschleusen: ein großes Loch in der Wand für die Kleidung, Duschköpfe an der Decke, um sich den radioaktiven Staub abzuwaschen, eine Kammer für die neue Wäsche. Das alles gibt es noch. Doch nichts dabei, was gegen die Strahlen im Leib geholfen hätte.

Drei Bunker mit fünf Schutzräumen, in denen jeweils 50 Menschen Platz finden. Gebraucht wurden sie nie. In der Dunkelheit leuchtet Phosphor, um sich orientieren zu können, wenn das Licht ausfällt. Gespenstisch. Zu einem Teil bleibt die Bunkeranlage erhalten, sie wird auf ewig daran erinnern, dass dieses Haus ein Bundeswehrhochhaus war.