Diese eine Sache muss Anja Hänisch ihrem Besuch jetzt aber doch noch zeigen. Schon fast zwei Stunden lang haben sie und ihre Kollegin Silke Wiedmann den WESER-KURIER im neuen Depot des Deutschen Schifffahrtsmuseums von Raum zu Raum geführt. Regale verschoben und Schubladen aufgezogen, Geschichten erzählt und Exponate vorgezeigt, die hier gelagert werden. Alte Seekisten, Schiffsmodelle, Gemälde.

Aber diesen Umzugskarton hier, den muss man gesehen haben. Da hat sich jemand richtig Mühe gemacht, damit beim Transport nichts schiefgeht. Pappeinlagen passend geschnitten und Löcher in die Seitenwände des Kartons gebohrt. Damit lassen sich Fächer, vier an der Zahl, wie Schubladen herausziehen. "Das hat eine Studentin gebastelt, die eine Zeit lang bei uns gearbeitet hat", sagt Hänisch. So machen sie das hier im Depot: kreativ und mit viel Liebe zum Detail.

Nur eine klitzekleine Auswahl: Dutzende von Regalen sind gefüllt mit Schiffsmodellen. Wenn der Umzug abgeschlossen ist, werden 3000 Modelle im Depot lagern.

Der Umzugskarton ist jetzt leer. Aber vorher lag in jedem Fach ein feines Stück Stoff. Gardinen aus dem Bordrestaurant des Kreuzfahrtschiffes "Oriana", seit über 25 Jahren Teil der Sammlung des Museums. Inzwischen haben die Gardinen einen neuen Platz gefunden im Magazin. Fein sortiert und durchnummeriert, damit auch ja alles seine Ordnung hat.

Denn darauf kommt es an am Arbeitsplatz von Hänisch und Wiedmann. Die beiden Frauen sind Restauratorinnen am Schifffahrtsmuseum. Kein Objekt kommt rein ins Depot oder verlässt es wieder, ohne dass es nicht durch ihre Hände gegangen wäre.

Im Moment ist noch die Zeit, in der ganz viel hineinkommt ins Haus. Vor gut einem Jahr haben die Wissenschaftler das Depot im Fischereihafen bezogen, aber noch immer sind nicht alle Exponate aus dem Zwischenlager hierher transportiert worden. 60.000 werden es einmal sein, wenn der Umzug abgeschlossen ist. Plus 380.000 Unterlagen; Bücher, Aktenordner, Dokumente. Bis ins Gebäude hinein können die Transporter fahren, es gibt extra eine Schleuse für sie. Ohne Tageslicht, denn viele Exponate sind empfindlich.

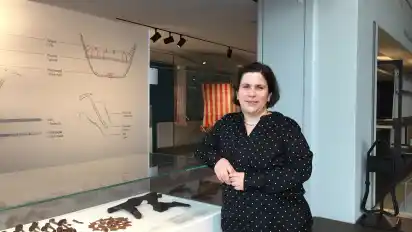

Gut die Hälfte der Museumsstücke dürfte bis jetzt eingetroffen sein, schätzt Wiedmann. Darunter sogar ein ganzes Boot, das Segelrettungsboot „Geheimrat Heinrich Gerlach“, aber auch Schiffsglocken, Galionsfiguren, Orden oder Navigationsinstrumente. Manche Exponate dienen den Wissenschaftlern zu Forschungszwecken, manches Stück landet aber auch in einer der Ausstellungen, die das Museum regelmäßig zu verschiedenen Themen rund um die Schifffahrt konzipiert.

Sammeln, forschen und ausstellen – das sind die zentralen Aufträge, die das Deutsche Schifffahrtsmuseum als eines von nur acht Forschungsmuseen der Leibniz-Gemeinschaft hat. Seit einiger Zeit hat es schwer zu kämpfen. Die beiden großen Museumsgebäude sind in die Jahre gekommen, müssen dringend modernisiert und renoviert werden. Einiges ist schon passiert, wie der Bau des Depots, das acht Millionen Euro gekostet hat und rund zehn Autominuten entfernt vom Schifffahrtsmuseum in einem Industriegebiet liegt.

- Lesen Sie auch: Weitere Millionen für das Museum

Andere Arbeiten am Haus dagegen dauern an und haben das wahre Ausmaß des Sanierungsbedarfes erst nach und nach offenbart. Die tatsächlichen Baukosten werden am Ende mehrere Millionen Euro über der ursprünglichen Kalkulation von 42 Millionen Euro liegen. In zwei Jahren bewertet eine Kommission der Leibniz-Gemeinschaft, ob das Deutsche Schifffahrtsmuseum für weitere sieben Jahre im Verbund der Forschungsmuseen bleibt. Die Frage ist existenziell für das Haus: 85 Prozent des Budgets kommen vom Bund.

Das neue Depot wird bei der Evaluierung, wie die Überprüfung offiziell heißt, positiv auf der Habenseite verbucht werden. Es ist eine der modernsten Einrichtungen in Deutschland, 2300 Quadratmeter groß mit perfekten Bedingungen für die Exponate. Das Raumklima ist konstant, die Temperatur liegt zwischen 17 und 22 Grad, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 bis 60 Prozent. Fenster fehlen in den Lagerräumen zum Schutz vor UV-Licht. Einen „Rolls-Royce für Objektunterbringung“ nennt Hänisch den Ort, „davon träumen andere Museen“.

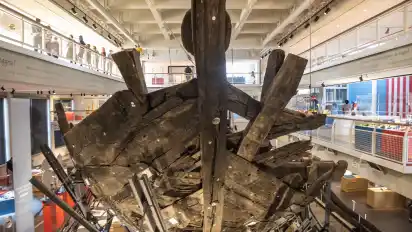

Auf eine Fracht, die demnächst ankommt, sind sie hier ganz besonders gespannt. Im Moment hängt das Skelett eines Pottwals noch im Museum. Aber bald schon muss es wegen der Renovierungsarbeiten abgenommen und zwischengelagert werden. „Das wird spektakulär“, sagt Wiedmann.

18 Meter lang ist das Skelett des Tieres, allein der Schädel wiegt 1,5 Tonnen und mit Unterkiefer noch einmal 300 Kilogramm mehr. Der tote Bulle, 1984 in der Außenweser entdeckt, wurde damals zum alten Handelshafen gezogen und dort unter den Augen von Tausenden Schaulustigen fachmännisch zerlegt. Demnächst wird wieder zerteilt, damit das Skelett transportiert werden kann. Ein Mammutprojekt für einen Kran und schweres Gerät.

Pokale, Gläser, Becher: Objekte dieser Art haben im Depot des Schifffahrtsmuseums einen eigenen Lagerraum.

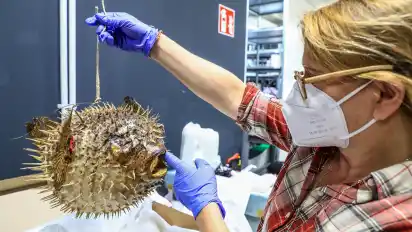

Hänischs und Wiedmanns Werkzeug dagegen ist in der Regel filigran. Sie arbeiten mit Spritze, Skalpell, Pinzette und Tupfer, fast wie in einem Operationssaal. Sie suchen nach Beschädigungen an den Exponaten, reinigen und reparieren, recherchieren und richten.

So wie beispielsweise an den Stücken in der aktuellen Ausstellung „Change now – Schiffe verändern die Welt“, die noch bis zum 31. Juli läuft. Am Olympiasegler von Willi Kuhweide aus dem Jahr 1972 etwa haben die Restauratorinnen kleine Blessuren am Lack behoben. An einer Ritualaxt, mit der den Toten früher vermutlich der Mund geöffnet wurde, damit die Seele entweichen konnte, war die Bast-Ummantelung gebrochen. Heute ist davon nichts mehr zu erkennen.

Ein ganz spezieller Fall war eine Opiumpfeife mit chinesischen Schriftzeichen. Ihre Herkunft gab Rätsel auf und beschäftigte mehrere Abteilungen des Hauses. Einige Teile der Pfeife fehlten, andere waren beschädigt. Wiedmann machte sie wieder heil, eine Kollegin grub Fakten über das mysteriöse Stück aus, das vermutlich das Mitbringsel eines Seemannes aus China zu Beginn des 20. Jahrhunderts war. Die Wissenschaftler am Deutschen Schifffahrtsmuseum sind manchmal Puzzlespieler, Detektive und Geschichtenerzähler.

Das Gebäude, in dem das Depot untergebracht ist, erzählt selbst auch eine Geschichte. Wie ein großer Klotz thront es etwas abseits der anderen Industriebauten am Fischereihafen. Die Außenverkleidung aus Bohlen erinnert an die Planken an Deck eines Schiffes. Je nach Dauer des Sonnenscheins und des Lichteinfalls schimmert das Holz in anderen Tönen.

Kampf den Papierfischchen

Fenster hat der Trumm nur dort, wo die Mitarbeiter ihre Büros haben. Jede Glasscheibe ist mit einem Insektengitter versehen, damit auch ja keine ungebetenen Gäste ins Innere gelangen und sich zwischen den Exponaten einrichten. Keine Vögel, die sich in den bis zu zehn Meter hohen Lagerhallen Nester bauen, keine Mäuse, die Objekte anknabbern, keine Motten, die sich in den Kleidungsstücken einnisten könnten. Und trotzdem haben es Schädlinge hierher geschafft. Im Depot kämpfen sie seit einiger Zeit gegen Papierfischchen. Viele Museen kennen das Problem. Die papierfressenden Tierchen, nur knapp über zehn Millimeter groß, sind eine Bedrohung für Bücher und Akten.

Auch das Gebäude selbst ist ein Hingucker: Die Außenverkleidung aus Holz soll an die Planken eines Schiffs erinnern.

Im Depot sind deshalb Quarantänezonen eingerichtet. Bereiche, die auf dem Fußboden mit doppelseitigem Klebeband in Neonfarbe markiert sind. Sie werden für das Tierchen zur tödlichen Falle, wenn sie auf dem Weg zum Köder auf dem Streifen kleben bleiben. Papierfischchen lieben das Klima in Depots. „Aber sie mögen keine Kälte“, sagt Hänisch. Deshalb kommen Bücher, Akten und Dokumente sicherheitshalber für einige Tage bei ordentlichen Minusgraden in die Kühlkammer, ehe sie einsortiert werden.

Uniformen aus 150 Jahren

Die beiden Restauratorinnen sind beim Rundgang mit dem WESER-KURIER jetzt an der letzten Station angekommen, dem Textilraum. Hier liegen Mützen und Hüte im Regal, hängen Uniformen auf Bügeln, gut erhaltene Stücke aus Zeiten der Kaiserlichen Marine, vom Norddeutschen Lloyd, aus den NS-Jahren oder dem Bestand der DDR-Marine.

Bei Durchsicht der Stücke stößt Hänisch auf ein kurioses Objekt. Einen Ganzkörperanzug, der Ähnlichkeit mit einem Taucheranzug hat und komplett aus schwerem Leder besteht. „Was soll das denn sein?“, fragt sie. Die Antwort kennt auch ihre Kollegin nicht. Aber man kann sich ziemlich sicher sein: Wenn jemand unbedingt wissen will, was es mit diesem ausgefallenen Teil auf sich hat, werden sie es hier im Depot des Deutschen Schifffahrtsmuseums schon herausfinden.

„Das wird spektakulär“, sagt Restauratorin Silke Wiedmann, wenn demnächst das große Pottwalskelett aus dem Museum abtransportiert und zwischengelagert werden muss.