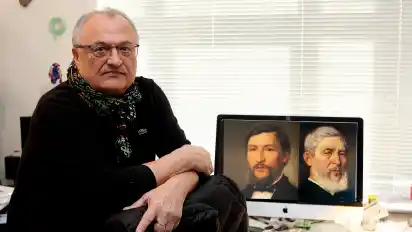

Der Feinkosthändler Mani Khakpour, der vor rund 30 Jahren auf dem Wochenmarkt am Domshof seinen Stand für mediterrane Spezialitäten eröffnete, kennt sich in der Bremer City aus. Für Geschichte hat der gebürtige Iraner ein ausgesprochenes Faible. Vor allem für das Rathaus kann sich der 66-Jährige begeistern. "Mindestens 60- bis 70-mal bin ich schon im Rathaus gewesen", sagt Khakpour. Doch den historischen "Rutenhof" hat er nicht kennengelernt, denn dieses Bauwerk wurde 1967 abgerissen und durch die Bremer Landesbank ersetzt.

Die Erinnerung an den Rutenhof ist verblasst, die Stadt verändert sich ständig. So musste auch die Nachkriegsarchitektur der Bremer Landesbank 2016 wieder einem Neubau weichen. Altes wird durch Neues ersetzt und Geschichte gerät in Vergessenheit – ein guter Grund, einen kurzen Blick in die bremische Vergangenheit zu richten.

Im Jahr 1873, vor genau 150 Jahren, legte der Bremer Baumeister Lüder Rutenberg den Grundstein zu einem ganz besonderen Projekt – es war der von ihm so benannte "Rutenhof". Rutenberg war durchaus von sich überzeugt. Seine erste, halbseitig konzipierte Straßenanlage, im Jahr 1851 begonnen, nannte er "Rutenstraße". Die Wohnanlage mit 21 Häusern neben der Friedenskirche, im Jahr 1863 begonnen, nannte er "Rutenbergstift". Und seine fast vollständig ausgebaute Straße, im Jahr 1866 begonnen, nannte er nach seiner Frau "Mathildenstraße".

Rutenberg, 1816 als erster Sohn des Maurermeisters Diedrich Christian Rutenberg und dessen Frau Beta geboren, kann aus guten Gründen als der bedeutendste Baumeister des 19. Jahrhunderts in Bremen gesehen werden.

Ein eigenwilliges Gebäude neben dem Prachtbau der Deutschen Bank: der Rutenhof im Sommer 1939.

Lüder Rutenberg wurde im April 1848 zum Maurermeister examiniert und begann im Alter von 31 Jahren seine steile Karriere mit dem Bau der Bremer Kunsthalle, deren Grundstein im Juli 1847 gelegt wurde. Durch diesen Auftrag bestens vernetzt mit der bürgerlichen Elite der Senatoren, Kaufleute und Intellektuellen in Bremen, spezialisierte sich Rutenberg auf die exklusive Version des Bremer-Hauses. Er kaufte in großem Stil Gemüseland in der Östlichen Vorstadt, vereinigte und parzellierte Grundstücke, plante und baute Ensembles und ganze Straßenzüge unter anderem am Osterdeich, in der Rutenstraße, in der Humboldtstraße, am Dobben sowie in der Mathildenstraße. Und er engagierte sich mit seiner Familienstiftung, der Taubstummenanstalt und dem Rutenbergstift auch für soziale Projekte. Ein ganz besonderes Projekt sollte der Rutenhof im Zentrum der Bremer Altstadt werden.

Lüder Rutenberg erinnert sich in seinem "Denkbuch" wie folgt: "Ein großes Grundstück am Domshof kam zum Verkauf (...) das Grundstück war preisgünstig (...) ich beabsichtigte, das zu erbauende Gebäude, welches zu vermietende Geschäftsräume enthalten sollte, als Stiftung zu errichten und sollten die Erträgnisse zu Kulturzwecken verwandt werden, vornehmlich zu gemeinnützigen."

Man schrieb die Jahreswende 1872/73, als Rutenberg das Areal für 142.821 Reichsmark in Gold von der Kirchengemeinde "Unser Lieben Frauen" erwarb und im Winter 1873 den Grundstein zu diesem "Monumentalwerk", wie er es selber nannte, legte. Obwohl sich bereits abzeichnete, dass die Wirtschaftslage schwierig wurde, begann Rutenberg mit den Bauarbeiten, musste jedoch eingestehen, dass die Erträge nur zum Unterhalt, aber nicht zur Finanzierung einer bedeutenden Stiftung ausreichen würden.

Auf dem Areal der abgerissenen Pfarrhäuser auf der Westseite des Domshofs Nr. 26 bis 28 entstand mit Kosten von rund 200.000 Reichsmark eine eigenwillige Architektur. Die wurde vom Architekten Gildemeister im Buch "Bremen und seine Bauten" aus dem Jahr 1900 als "origineller Backsteinbau beschrieben, dessen höchst eigenartige Formen in etwa an die toskanische Gotik der Stadthäuser erinnert".

1875 war der Rutenhof mit einer Front von rund 21 Metern noch "im Bau" und erschien erst 1876 mit seinen Mietern im Bremer Adressbuch. Im Jahr 1877 bezog der Historienmaler Arthur Fitger (1840 bis 1909), ein Freund von Rutenberg, mit seinen Schülern ein großräumiges Atelier im Dachgeschoss der 4. Etage bis 1900. Er malte im innenliegenden Lichthof einen 40 Meter langen und ein Meter hohen Fries mit insgesamt zehn heroischen Szenen aus der Deutschen Geschichte.

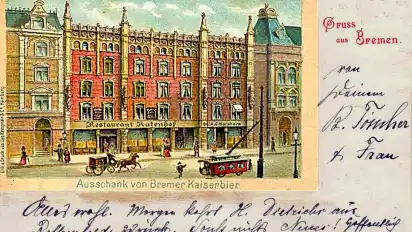

Verzerrte Perspektive: Auf dieser Ansichtskarte von 1892 fällt der Rutenhof deutlich größer aus als er in Wirklichkeit war.

Zum Domshof hin hatte Rutenberg den Bildhauer Diedrich Samuel Kropp (1824 bis 1913) beauftragt, auf dem Sims über der ersten Etage vier Sandsteinstatuen zu platzieren, die mit Gutenberg, Leibniz, Lessing und Luther als ideenreiche, liberale, reformierende Neuerer des frisch gegründeten Deutschen Reiches einen kulturellen Akzent in der Bremen Innenstadt setzten. Im inneren Lichthof malte Fitger einen allegorischen Fries mit Darstellungen aus der Geschichte zur Gründung des Deutschen Reiches 1870/71.

Im Jahr 1880 waren insgesamt 15 Mieter im Rutenhof verzeichnet, darunter kulturelle Institutionen wie die geografische Gesellschaft und eine Kunst- und Buchwarenhandlung. Stadtbekannte Baumeister wie Rauschenberg, Bollmann und Dunkel hatten ihre Ateliers im allseits angesehenen Rutenhof. 1890 wurde die Immobilie im Adressbuch beschrieben als "Rutenhof am Domshof mit Verkaufsstätten, Contoren etc. dem Atelier von Arthur Fitger".

Nach dem Tod des Unternehmers Rutenberg im Jahr 1890 wickelte sein Schwiegersohn Lambert Leisewitz (1846 bis 1909), auch Geschäftsführer der von Rutenberg gegründeten Kaiserbrauerei Beck & Co., dessen Vermögen im Sinn der Erben ab. Und er richtete 1891 das von ihm geleitete Büro der für Bremen bedeutenden "Nordwestdeutschen Gewerbe-, Industrie- und Kunstausstellung" im Rutenhof ein.

In diesem Jahr wurde mit der Einweihung der Filiale der Deutschen Bank (die bis heute besteht) direkt angrenzend an den Rutenhof die lange vom Senat diskutierte "Regulierung der Baulinie des Domshofs" umgesetzt.

Unter Lambert Leisewitz wurde der Rutenhof später reorganisiert, was im Adressbuch von 1894 mit vier Etagen, den namentlich genannten Mietern und der "Einhüterin" Witwe Frese als Hausmeisterin ausgewiesen ist. In den Folgejahren wechselte der Restaurantbetrieb mehrfach und das neue "Restaurant Rutenhof" wurde schließlich nach Umbauten und spektakulärer Ausgestaltung durch den Worpsweder Kunsthandwerkers Heinrich Vogeler (1872 bis 1942) neu verpachtet.

Einschneidend für die Bausubstanz des Rutenhofs waren die Umbauten, die die "Bank Bernhard Loose & Co." nach dem Kauf der großen Immobilie im Jahr 1911 vornahm. Durch Zusammenfassung von Kontoren wurden ab 1920 größere Einheiten für kapitalkräftige Unternehmen geschaffen, was man 1930 jedoch wieder zurücknahm. Das Bauwerk wurde mehrfach dem Bedarf der sich wandelnden Wirtschaft angepasst, bis es im Jahr 1937 vom bremischen Staat übernommen wurde, den Weltkrieg mit nur leichten Schäden überstand und 1966 in das Eigentum der Bremer Landesbank ging.

Bereits 1961 hatte man die vier Standbilder von Kropp wegen fortgeschrittener Verwitterung abgenommen, aber nicht bewahrt. Zur Jahreswende 1967/68 erfolgte der Abriss und 1972 wurde das neue, fünfgeschossige Bankgebäude der Architekten Gerhard Müller-Menckens und Rehberg mit der Adresse Domshof Nr. 26 eingeweiht. Aufgrund zeitgemäßer Anforderungen erfolgte der Abriss auch dieser Architektur und der Ersatz durch einen neuen, auf sieben Staffelgeschosse erweiterten Gebäudekomplex, der vom britischen Architektenbüro Caruso St. John 2016 ausgeführt wurde.

Nach der Umstrukturierung des Eigentümers hat die Nord-LB den Komplex übernommen. Bremen will das Gebäude langfristig mieten und dort den "City-Campus" der Universität unterbringen. Der Feinkosthändler Mani Khakpour, der jeden Tag auf dem Domshof auf die gegenüber liegende Fassade blickt, dürfte die bewegte Geschichte des Bauwerks jetzt mit anderen Augen sehen. Und vielleicht vor seinem inneren Auge sehen, was schon längst nicht mehr ist. "Vergangenheit und Zukunft gehören für mich zusammen", sagt Khakpour.