Eine Schule, die sich komplett selbst mit Strom versorgt, ein Windrad, das sich selbst bei ganz leichtem Wind dreht, und der weltgrößte 3-D-Drucker seiner Art: Das klingt nach drei spannenden Geschichten, ist aber eine einzige. Dahinter steckt ein Projekt des Professors Yilmaz Uygun von der Bremer Constructor University.

Begonnen hat alles vor gut einem Jahrzehnt mit der Idee, Ladestationen für Elektroautos lokal mit Solar- und Windenergie zu betreiben. Die nötigen Bauteile für die kleinen Windräder sollten aus dem 3-D-Drucker stammen, der damals gerade zu einem Megathema wurde, nachdem Patente ausgelaufen waren und die Preise fielen. Aufgrund der komplexen Bauweise der selbst entwickelten Windräder lag der 3-D-Druck zudem näher als eine konventionelle Fertigung. „Aber unsere Idee hat sich verselbstständigt und wir wollten immer größere Windanlagen drucken“, erinnert sich Uygun. Dabei stieß das Team an die Grenzen der existierenden Möglichkeiten.

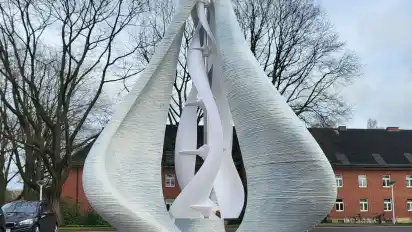

Größter Delta-3D-Drucker der Welt

„Also hatten wir die wahnwitzige Idee: Wir bauen einen sehr großen Drucker“, sagt Uygun und schmunzelt. Herausgekommen ist der weltweit größte Delta-3-D-Drucker. „Beim Delta-Drucker sitzt der Druckkopf auf drei Armen“, erläutert der Professor, „dadurch arbeiten diese Drucker schneller als solche in Portalbauweise“. 1,5 Meter Durchmesser, 2,1 Meter Höhe könnte ein einzelnes Druckobjekt maximal haben. In kurzer Zeit entstanden mehrere Kooperationen für Pilotprojekte mit der Industrie, darunter Automobilzulieferer, die Marine und die Biogasbranche. „Wir haben wohl einen Nerv getroffen“, so Uygun, der mit seinem Team nun eine Ausgründung der 3-D-Druck-Technologie ins Auge gefasst hat. Investoren und Inkubatoren in Deutschland und den USA haben bereits Interesse bekundet, sich zu beteiligen.

Doch nicht nur mit der Größe punkten die Bremer: „Wir nutzen nicht Filamentrollen als Druckmaterial, sondern eine Art Pulver oder Pellets“, sagt der Entwickler. „Das ist viel, viel günstiger und ein entscheidendes Kriterium fürs Recycling.“ Denn wird ein Prototyp nicht mehr benötigt oder verworfen, lässt er sich schreddern und das Material sich erneut zum Drucken verwenden. Gleichzeitig arbeitet das Team daran, eine kamerabasierte Qualitätskontrolle einzubauen, damit Störungen früh erkannt werden können, ohne dass der ganze Druck verworfen werden muss.

Dabei ging es den Ingenieuren ursprünglich gar nicht um den 3-D-Drucker, sondern um eine Windturbine. Die existiert inzwischen auch. „Wir können Anlagen mit Leistungen zwischen ein und zehn Kilowatt bauen“, berichtet Uygun. Damit bewegt sich das Team zwischen den Kleinwindanlagen, die man vereinzelt auf Hausdächern sieht, und den großen, inzwischen allgegenwärtigen Megawatt-Türmen. Die Bremer setzen bei ihrer Anlage auf vertikalachsige Windräder. „Dadurch können wir nicht nur den Auftriebseffekt wie bei den großen Anlagen nutzen, sondern auch den Widerstandseffekt“, erklärt der Ingenieur.

Speziell geformte Kollektoren, die den Rotor umgeben, kanalisieren und beschleunigen den Wind. Kleinere Anlagen drehen sich daher schon bei Windgeschwindigkeiten von ein bis zwei Metern pro Sekunde, und selbst die größeren benötigen maximal fünf Meter pro Sekunde. Sollte der Wind selbst dafür einmal nicht genügen, sammeln die Windräder die Energie ähnlich dem Aufziehwerk eines Spielzeugautos, bis genug Energie für die Nennspannung vorliegt. „Dadurch geht praktisch keine Windenergie verloren“, berichtet Uygun.

Die spezielle Bauweise hat noch weitere Vorteile: Stehen mehrere Anlagen dicht beieinander, stören sie sich nicht etwa gegenseitig, sondern führen eher noch dazu, dass der Wind zusätzlich kanalisiert wird und die Turbinen sich stärker drehen. Hinzu kommen weitere mechanische und elektronische Optimierungen, die die Fachleute selbst entwickelt haben und teilweise zum Patent anmelden wollen. Weil die Windanlagen einen tiefen Schwerpunkt haben und an drei Punkten verankert sind, entstehen auch keine Schwingungen oder nennenswerte Geräusche. Beides hat bei konventionellen Kleinwindanlagen schon zu Problemen geführt, sowohl der Lärm als auch die mögliche Instabilität. „Auch die ökologische Sicherheit war bislang kein Problem aufgrund der Bodennähe“, sagt Uygun und spielt damit auf Bienen und Vögel an.

Erfolgreiche Testläufe

Sowohl an der Küste als auch in windschwachen Regionen hat das Team der Constructor University bereits erste Windanlagen erfolgreich erprobt. Fünf bis sieben Tage hat es gedauert, eine kleine Anlage zu drucken. Ein neuer Ansatz mit zwei Druckköpfen soll zukünftig die Dauer auf zwei Tage verkürzen.

Das erste große Pilotprojekt steht nun gemeinsam mit der Oberschule Hohenkirchen an und wird von der Metropolregion Nordwest gefördert: Auf dem Flachdach des Schulgebäudes sollen circa zehn Windräder montiert werden, um den Bedarf der Schule zu decken – immerhin rund 150 Megawattstunden pro Jahr. Ein Display soll über den erzeugten Strom informieren, und Gastvorträge das Projekt in den Schulalltag integrieren.

Auf dem Nachbargebäude der Oberschule leuchten bereits zahlreiche Photovoltaikpaneele in der Sonne. „Wir sehen Solaranlagen nicht als Konkurrenz, sondern als Partner“, sagt Uygun. „Im Sommer gibt es viel Sonne und wenig Wind, im Winter ist es umgekehrt“. Das sieht wohl nicht nur der Bremer Professor so: Neben Schulen und Industriebetrieben, die gern Windanlagen aus dem 3-D-Drucker auf ihre Hallendächer bauen möchten, hat inzwischen auch der Betreiber eines Solarparks Interesse bekundet. Zwei Jahre wird das Projekt in Hohenkirchen laufen. Uygun ist zuversichtlich, dass es wegweisend sein wird für mittelgroße Windanlagen. Oder wie er hofft: „Wir demokratisieren die Windenergie.“