Wie ein Lauffeuer verbreitete sich in Bremen am späten Nachmittag des 20. Juli 1944 die Nachricht vom gescheiterten Sprengstoffanschlag auf Adolf Hitler. Erst durch ein Extrablatt der nationalsozialistischen Bremer Zeitung (BZ), wenig später auch durch eine Sondermeldung im Radio. Die Botschaft: Hitler habe nur leichte Verletzungen erlitten und seine Arbeit schon wieder aufgenommen. Laut BZ stockte an diesem denkwürdigen Tag vor 80 Jahren das öffentliche Leben, vor den Aushängen der Zeitung hätten sich "zahlreiche Volksgenossen" gesammelt, in den Geschäften "setzte für Minuten jeglicher Warenumsatz aus". Es habe, so der Tenor des Parteiblatts, allgemeine Fassungslosigkeit geherrscht. "Zweimal mußte man die Meldung lesen, um das Ungeheuerliche zu begreifen, daß wieder ein Mordanschlag unserem Führer galt."

- Alle Beiträge zur Geschichte Bremens beim WESER-KURIER finden Sie hier

Zu diesem Zeitpunkt versuchte der 36-jährige Attentäter, Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg, noch unbeirrt, die Umsturzpläne zum Erfolg zu führen. Um 12.42 Uhr war seine Bombe im Führerhauptquartier "Wolfsschanze" nahe der ostpreußischen Kleinstadt Rastenburg explodiert. Stauffenberg war kurz darauf nach Berlin geflogen und in den Bendlerblock geeilt, dem Sitz des Allgemeinen Heeresamts und des Ersatzheeres. Doch weil sich schnell Zweifel am Tod Hitlers einstellten, kam der von langer Hand geplante Militärputsch nicht in Gang. Als auf Stauffenbergs Drängen die Befehle für das Unternehmen "Walküre" – eigentlich der Deckname für eine Operation des Ersatzheeres zur Niederschlagung innerer Unruhen – doch noch ausgegeben wurden, war es bereits zu spät. Gegen Mitternacht wurden er und drei Mitverschwörer im Hof des Bendlerblocks erschossen.

Secret Service als Urheber vermutet

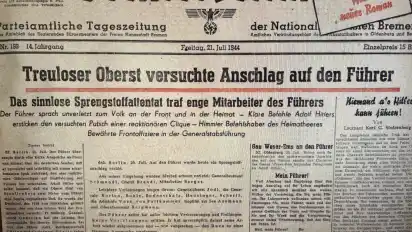

Eine Stunde später erklärte Hitler in einer rasch improvisierten Rundfunkansprache, eine "ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich verbrecherischer dummer Offiziere" habe ein Komplott geschmiedet, um ihn zu beseitigen. Die BZ wusste es sogar noch besser: In ihrer Ausgabe vom 21. Juli 1944 sprach die Parteizeitung in der eigenen Berichterstattung von einer "reaktionären Offiziersclique", die "auf Einflüsterung des Feindes" gehandelt habe. "Das Verlangen nach Rache und Vergeltung für diesen Mordanschlag, hinter dem sicher wieder das Secret Service steht, wurde überall laut", schrieb die BZ über die Stimmungslage in Bremen.

Wie in der Hitler-Rede, so spielte auch in der BZ das Trauma der Niederlage im Ersten Weltkrieg durch den angeblichen Verrat der Heimatfront ("Dolchstoßlegende") eine besondere Rolle. Der Dolchstoß sei diesmal aber nicht wie 1918 von den Marxisten, sondern "von dem letzten Rest der Feudalreaktion" ausgeführt worden. Dieses Leitmotiv tauchte in den Folgetagen immer wieder auf. Gegen die alten Eliten richteten sich massive Ressentiments, die als gemeinsamer Nenner von Volk und Führung verstanden werden sollten. "Der Herd der Reaktion wird ausgetreten", überschrieb die BZ ihren Titelaufmacher am 23. Juli 1944. Die Verschwörer, so ein Kommentator, hätten "wissen müssen, daß das Volk von reaktionären Kreisen nichts mehr wissen will, daß die wilhelminische Aera tot und vorbei ist".

Der Attentäter Claus Graf Schenk von Stauffenberg als ”treuloser Oberst”: Titelseite der Bremer Zeitung vom 21. Juli 1944.

Doch wie glaubwürdig sind solche Verlautbarungen, müssen sie nicht als Ausgeburt der NS-Propagandamaschine gesehen werden? Die Schlinge um das "Dritte Reich" zog sich im Juli 1944 immer enger zusammen. Im Westen war die Invasion alliierter Truppen geglückt, im Osten zerbröselte die Heeresgruppe Mitte unter dem Druck der Roten Armee, im Spätsommer 1944 näherte sie sich der Reichsgrenze. Parallel versanken deutsche Städte in Schutt und Asche, auch in Bremen hinterließ der Luftkrieg tiefe Spuren. Dessen ungeachtet erhielt der bröckelnde "Führerkult" in diesen Tagen neuen Auftrieb. Beispielhaft dafür ist der Tagebucheintrag der Delmenhorster "Kriegerwitwe" Magret Rehm. "In der Nacht ist durch den Rundfunk eine Nachricht gekommen, die wohl das ganze deutsche Volk mit Abscheu und tiefer Empörung erfüllte", schrieb sie am 21. Juli 1944. Das Verbrechen gehe auf das Konto "einer verräterischen deutschen Generalsclique, welche im Sinne der Feinde handelte".

Mehrfach hatte Hitler in seiner Ansprache betont, nur "ein ganz kleiner Klüngel" stecke hinter dem Anschlag, die Wehrmacht in ihrer Gesamtheit nahm er ausdrücklich in Schutz. Von einer landesverräterischen Verbindung ins Ausland war indessen an keiner Stelle die Rede. Genauso wenig wie über die möglichen Motive der Verschwörer. Gleichwohl hat die in der BZ in voller Länge abgedruckten Rede einen Subtext. "Die Attribute 'gewissenlos' und 'verbrecherisch' sollen ausdrücken, dass die Attentäter in einer Situation der höchsten Gefahr und militärischen Bedrohung für das Reich aus egoistischen Motiven heraus gegen das Volk handelten", lautet die Analyse des Militärhistorikers Frank Reichherzer.

Zu den Hintergründen des Attentats hatte Hitler damit eine erste, grobe Deutung geliefert. Dennoch war Propagandaminister Joseph Goebbels alles andere als begeistert, die kurze Rede klang ihm zu panisch. Auch die Ansprache, die der Leiter der "Deutschen Arbeitsfront" (DAF), Robert Ley, am 22. Juli in einem Berliner Rüstungsbetrieb hielt, passte ihm ganz und gar nicht. "Sie stellt eine glatte Klassenkampfansage dar, mit widerlichen Haß- und Wutanfällen gegen alles, was adlig ist und Offiziersrock trägt", ereiferte sich Goebbels in seinem Tagebuch. Prinzipiell teilte er zwar Leys Ansichten, hielt aber den Zeitpunkt für denkbar ungünstig. Laut Reichherzer musste der NS-Propagandapparat "unmittelbar nachjustieren".

Freilich war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Die Ley-Rede wurde vom Rundfunk ausgestrahlt, die BZ bediente sich ausführlich am Inhalt und bastelte daraus den antireaktionären Titelaufmacher vom 23. Juli. Auch der Bremer NS-Kreisleiter Max Schümann dürfte sich im völligen Einklang mit der gewünschten Linie gewähnt haben, als er seinen Zuhörern bei den schleunigst organisierten "Treuekundgebungen" in Bremer Betrieben zurief, der deutsche Arbeiter fordere vom Führer, "die Reaktion jetzt zu zerschlagen". Oder, wie es der Berliner BZ-Korrespondent formulierte: Die nationale Revolution müsse nun alles nachholen, was sie versäumt habe.

Dass hinter dem Anschlag vom 20. Juli in Wahrheit kein reaktionärer, egoistischer Klüngel stand, dämmerte schon den NS-Machthabern. Zeigte sich bei den Nachforschungen der Gestapo doch bald, dass die Verschwörung von einem weit verzweigten Netzwerk getragen wurde, zu dem auch zivile Kreise unter Einschluss sozialdemokratischer Politiker gehörten. Unlängst wieder laut gewordene Kritik an fehlender demokratischer Gesinnung führender Verschwörer wies schon Marion Gräfin Dönhoff zurück – es habe viele Optionen gegeben, der Hass auf Hitler sei entscheidend gewesen. Der Verratsvorwurf war auch in den frühen Nachkriegsjahren noch verbreitet, er gehörte zum Standardrepertoire der auch in Bremen erfolgreichen Sozialistischen Reichspartei (SRP). Gesellschaftliche Anerkennung als Gewissenstat erfuhr der 20. Juli mit seinen rund 200 Opfern erst ab Mitte der 1950er-Jahre.

Von den mehreren Dutzend geplanten Anschlägen auf Hitler drang im "Dritten Reich" nichts an die Öffentlichkeit. Eine Ausnahme bildete der knapp misslungene Bombenanschlag von Georg Elser am 8. November 1939 im Münchner Bürgerbräukeller. Dieses Attentat war gemeint, als die BZ meldete, es habe wieder einen Mordanschlag auf den "Führer" gegeben. Dass eine englische Spezialeinheit tatsächlich plante, Hitler eine Woche vor dem Stauffenberg-Attentat auf dem Berghof mithilfe eines Scharfschützen zu töten, kam erst 1998 ans Licht. Allerdings sind die Hintergründe bis heute unklar, die Aktion wurde niemals genehmigt – sie widersprach im Grunde auch den Leitlinien der alliierten Politik, die im Januar 1943 unabhängig von der Machtkonstellation die bedingungslose Kapitulation Deutschlands als Kriegsziel öffentlich verkündet hatte.