Nicht nur beim Drogenhandel ist Bremen ein bundesweiter Hotspot, sagt Michael Hauk, Landesgeschäftsführer des Bundes Deutscher Kriminalbeamter (BDK). Dies gelte auch in Bezug auf Geldwäsche oder den aktuellen Betrugsmaschen, bei denen sich die Täter über SMS, Pishingmails oder Messengerdienste wie WhatsApp an ihre Opfer heranmachen. Obwohl klar sei, dass es sich hierbei um Organisierte Kriminalität handele, habe die Polizei dem nur wenig entgegenzusetzen. Anzeigen könnten nur verwaltet werden, ermittelt werde bestenfalls oberflächlich.

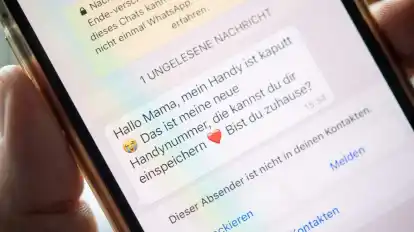

Am Beispiel des "Messenger-Betrugs" („Ich bin es, Mama. Kannst du mir Geld überweisen, weil…") verdeutlicht der BDK-Geschäftsführer, wie die Polizei in solchen Fällen ermittelt. Und wie schnell sie dabei an Grenzen stößt. Im Bereich der Betrugskriminalität werden laut Hauk nur die "unumgänglichen Ermittlungen" geführt, das heißt, Fälle, die sich aus einer Anzeige ergeben. Was in diesen Fällen bedeute, dass lediglich der Spur des Geldes gefolgt werde. Darüber gelangten die Ermittler zwar zu Kontoinhabern, die dann auch zur Sache vernommen würden. Doch damit "sind die Ermittlungen in den allermeisten Fällen beendet".

"Das Geschäft blüht ungehindert"

Bei dem festgestellten Kontoinhaber handele sich aber zumeist nicht um den eigentlichen Betrüger, sondern um einen von diesem eingesetzten "Finanzagenten" oder auch Geldwäscher. Der habe lediglich die Aufgabe, ein Konto zu eröffnen und das darauf eingegangene Geld weiterzuleiten. Die Betrüger selbst verschleierten auf diese Art und Weise ihre Identität und entzögen sich so der Strafverfolgung. Was ihnen natürlich bewusst sei. "So kann das Geschäft ungehindert blühen und unter Einsatz der erlangten Gelder weiter ausgebaut werden."

Die Betrugsmasche ist äußerst professionell aufgezogen, betont Hauk: Die deutschlandweit an Smartphone-Besitzer verschickten Nachrichten kommen aus Callcentern. In denen sitzen von den Haupttätern angeworbene und geschulte Kräfte, die für das Absetzen der Nachrichten und die weitere Kommunikation mit den potenziellen Geschädigten verantwortlich sind. Die hierfür benötigten Telefonnummern verschaffen sich die Täter unter anderem über Internetmarktplätze im Darknet, erläutert der Kriminalbeamte. Die eigenen Rufnummern werden entweder „gespooft“ (digital vorgetäuscht) oder es werden extra für diesen Zweck Rufnummern beschafft.

Die Anwerbung der "Finanzagenten" erfolgt über unterschiedliche

Vorgehensweisen. Über angebliche Jobangebote im Internet, die eine Kontoeröffnung erforderlich machen. Über Bekannte und deren Bekannte, über bestimmte Milieus (Diskotheken, Drogen- und Obdachlosen-Szene) oder auch über Ansprache auf der Straße – "der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt". Zum Einsatz kommen dabei verfälschte oder auch komplett gefälschte Ausweisdokumente, mit denen die angeworbene Finanzagenten ausgestattet werden, um online Konten eröffnen zu können. Hinter einem anscheinend überschaubaren Modus Operandi wie dem Messenger-Betrug stehen also nicht Einzeltäter, sondern kriminelle Konzernstrukturen, so Hauk. "Seit mindestens Anfang 2021 ein echtes Erfolgsmodell."

"Ein echtes Erfolgsmodell"

Ähnlich funktioniert die zuletzt häufig verwendete Masche, bei der Phishingmails oder SMS versendet werden, die scheinbar von der eigenen Hausbank kommen und zu einer gefälschten Seite im Internet führen. Hier werden die Angeschriebene zunächst gebeten, Daten einzugeben. Im Anschluss erfolgt – auch hier aus Callcentern – der Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters, der nach weiteren Daten bis hin zur Zugangs-PIN des Kontos fragt. "Werden diese preisgegeben, könnten die Betrüger wie der eigentliche Kontoinhaber über das Konto verfügen."

Wie beim Messenger-Betrug landet das erbeutete Geld am Ende bei den eigentlichen Betrügern. Und wird zumindest zum Teil zur Vorbereitung neuer Straftaten investiert. "Dann aber nicht nur im Bereich der Betrugsdelikte, sondern auch im Drogen-, Waffen- und Menschenhandel, bei Prostitution und Glücksspiel und für Korruption", sagt Hauck. Deshalb sei es wichtig, dass die Bremer Kriminalpolizei auch in diesen Bereichen mit ausreichendem Personal und professioneller Ausstattung versehen werde, fordert der BDK von der Politik. "So wie bislang kann es mit der Kriminalitätsbekämpfung auch in den sogenannten Massendeliktsbereichen nicht weitergehen – es geht hier nicht um Bagatelldelikte, sondern um Organisierte Kriminalität."