Der Denkort Bunker Valentin ist in Bremen-Farge feierlich eröffnet worden. Mehr als 400 geladenen Gäste aus dem In- und Ausland, darunter ehemalige Zwangsarbeiter, sind zur Zeremonie gekommen.

Was mag in einem Mann wie Harry Callan vorgehen, wenn er den früheren U-Boot-Bunker Farge betritt? Es ist ein Ort körperlichen und seelischen Leids, einer zweijährigen Tortur, zugefügt von Deutschen. 1943, gerade mal 19 Jahre alt, musste Callan in Bremen als Zwangsarbeiter für eines der monströsesten Rüstungsprojekte des Dritten Reichs schuften. Seine Erinnerungen sind noch sehr lebendig. „Dieser Bunker ist handgemacht“, sagt Callan und schaut auf seine Hände, die vor 70 Jahren von der alltäglichen Plackerei zerschunden waren.

Am Sonntag gehörte der 91-jährige Ire zu den wenigen noch lebenden Zeitzeugen, die die Landeszentrale für politische Bildung zur Einweihung des Denkortes Bunker Valentin einladen konnte. Rund 400 Gäste nahmen an der Veranstaltung im Inneren des Bunkers teil.

Leitartikel: Aktuelles Mahnmal

Seit dem Sommer vergangenen Jahres ist in dem Betonkoloss – finanziert von Bund und Land – eine Erinnerungsstätte eingerichtet worden. Sie besteht aus einem Informationszentrum mit einem rund 500 Quadratmeter großen Ausstellungsraum und neu angelegten Wegen rund um den Bunker. Dort erfahren Besucher an einzelnen Stationen mehr über die Zeit des Bunkerbaus und auch über den Umgang Bremens mit der Nazi-Hinterlassenschaft während der ersten Nachkriegsjahrzehnte.

Dieser Umgang war kein Ruhmesblatt. Darauf wies Bürgermeister Carsten Sieling in seiner Ansprache hin. Lange Jahre war der Werftbunker, in dem U-Boote für Hitlers Marine gefertigt werden sollten, ein blinder Fleck im kollektiven Gedächtnis. 1960 übernahm ihn die Bundesmarine, zäunte ihn ab und richtete dort ein Depot ein. Noch Anfang der 1980er Jahre fand der einstige Baustellenleiter Erich Lackner nichts dabei, in einem Radio-Interview über die technischen Meisterleistungen beim Bunkerbau zu schwadronieren. Kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit? Mitleid mit den Opfern? Fehlanzeige.

Carsten Sieling griff dieses Versagen in seinem Redebeitrag auf. „Wir wollen diese Geschichten nicht länger verschweigen. Wir wollen den Bunker nicht länger verstecken“, sagte der Bürgermeister. „Wir wollen dieses unübersehbare und unzerstörbare Relikt des Zweiten Weltkriegs nutzen, um uns mit dem unbequemen Teil unserer Geschichte zu beschäftigen.“

Für eine aktive Auseinandersetzung mit der Vergangenheit plädierte auch Bernd Neumann, bis 2013 Kulturstaatsminister im Kanzleramt. In dieser Funktion hatte er Anteil daran, dass der Bund sich zur Hälfte an den Kosten des Projektvorlaufs und der Baumaßnahmen beteiligte. „Der Bund stellt hohe Anforderungen an Projekte, die nach seiner Gedenkstättenkonzeption gefördert werden sollen“, unterstrich Neumann. „Auf der Höhe der Forschung zeitgemäße pädagogische Angebote zu entwickeln und Ausstellungen zu machen, die den veränderten Sehgewohnheiten entsprechen und den sehr unterschiedlich geprägten Besucherinteressen gerecht werden, das ist durchaus hohe Kunst. Hier ist es gelungen“, bescheinigte Neumann den Ausstellungsmachern der Landeszentrale für politische Bildung. Sie hätten sich für ein Konzept entschieden, „das den Besuchern etwas abverlangt“. Wer sich in den Denkort begibt, müsse sich „eine Meinung bilden, eine Haltung entwickeln“.

Den eigentlichen Mittelpunkt der Eröffnungsveranstaltung bildeten die Erinnerungen der Überlebenden und ihrer Nachkommen. So wurden zwischen den Redebeiträgen immer wieder vertonte Tagebucheintragungen von Zwangsarbeitern eingespielt. In einer Videobotschaft wandte sich der ehemalige polnische KZ-Häftling und Zwangsarbeiter Marian Hawling, der heute in Australien lebt, an die Gäste der Zeremonie. Die Bunkerbaustelle in Farge war für ihn nicht die erste Station seines Leidenswegs durch Nazi-Deutschland. Zuvor war er schon in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Neuengamme.

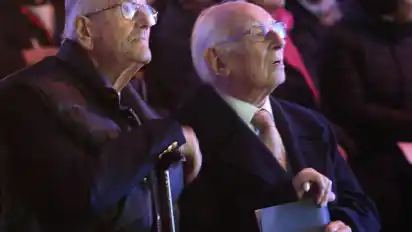

Ehemalige Zwangsarbeiter: Harry Callan (links) und Richard Lahmann.

Nach seiner Befreiung im Frühjahr 1945, berichtete Hawling, habe er einen anderen Umgang mit seinen persönlichen Erinnerungen gepflegt als die meisten Mithäftlinge auf der Farger Baustelle. Für ihn war klar: „Würde ich den Rest meines Lebens damit verbringen, über mein Leid zu sprechen, über die schrecklichen Dinge, die ich erduldet hatte, dann würde das mein Hirn vergiften.“ Also habe er sich entschlossen, alles aus seinem Gedächtnis zu streichen. Nicht einmal seine Frau habe in den ersten Jahren seiner Ehe gewusst, dass er in einem Konzentrationslager gewesen war. Erst als ihn sein Sohn vor etwa 15 Jahren fragte: „Dad, was hast du während des Krieges gemacht“, habe er sich seiner Familie offenbart, berichtete Hawling.

Hier schließt sich der Kreis zu Harry Callan. Auch der 91-jährige Ire, der als blutjunger Seemann der britischen Handelsmarine in deutsche Kriegsgefangenschaft geraten war, trug lange schwer an seinen Erinnerungen, weil er sie nicht teilte. „Mein Vater hat nie erfahren, was ich hinter mir hatte“, so Callan. Erst 2005 nahm er eine erste Reise in seine Vergangenheit auf sich und besuchte Farge. Dass auch die Deutschen viele Jahre lang ihre Augen vor dem Erbe der NS-Zeit verschlossen – Callan macht es ihnen nicht zum Vorwurf.