Er galt lange Zeit als wenig edel, sondern als schlicht, ja sogar grob. Der Backstein, widerstandsfähig und wetterfest. Er prägt Bremen seit Jahrhunderten. Mal mehr, mal weniger auffällig. Architekten und Bauherren jeder Generation sahen etwas anderes in ihm. Putz, Glas, Stahl, Beton oder Holz machen ihm Konkurrenz als Material für Fassaden. „Trends und Moden sind gegangen, der Backstein ist geblieben“, sagt der Bremer Architekturprofessor Eberhard Syring. Zeit deshalb für eine Würdigung des Backsteins, Zeit für einen besonderen Spaziergang durch die Stadt.

Domshof

Den Ausgangspunkt für unsere Tour hat Syring mit Bedacht gewählt. Am Domshof trifft der Backstein auf seinen Erzrivalen, könnte man sagen, den Naturstein, meist Sandstein. Anders als Lübeck zum Beispiel ist Bremen keine reine Backstein-Stadt. Viele repräsentative Bremer Bauten wurden seit dem Mittelalter in Naturstein errichtet, gern aus den hochqualitativen Sandsteinen aus dem Weserbergland, angeliefert per Schiff über die Weser.

Nicht nur weil sie nach dem St.-Petri-Dom die älteste Kirche der Stadt ist, sollte man die Liebfrauenkirche einmal von innen gesehen haben: Vom Putz befreit liegt der Backstein offen.

An manchen Gebäuden machen Back- und Naturstein gemeinsame Sache. Aber nicht hier, „am Bankenplatz“, wie Syring sagt. Am Domshof residierten und residieren die noblen Geldhäuser, selbstverständlich, dass ihre Fassaden aus Naturstein sind. Am Domshof befindet sich aber auch das Gebäude der ehemaligen Bremer Landesbank, in dem heute die Juristen der Universität untergebracht sind. Ein Backsteinbau – mit preisgekrönter Fassade. Facettenreich ist sie, mit vielfältigen Wölbungen, vertikalen und horizontalen Linien, Säulen und Simsen. Die Klinkersteine sind dunkelbraun und hart gebrannt, die Eingänge ausdrucksstarke Portale. Ein beeindruckendes Beispiel dafür, was Backstein alles kann.

Marktplatz

Ein Wechselspiel von Naturstein und Backstein prägt die Ensembles am Marktplatz; der Schütting etwa: aus Sandstein. Das Deutsche Haus dagegen: mit Natursteinelementen und dem dominierenden dunklen Backstein zur Obernstraße hin. Natur- und Backstein in einem, dafür ist die gegenüberliegende Liebfrauenkirche ein perfektes Beispiel. „In einer Stadt wie Lübeck“, sagt Syring, „wäre das gesamte Bauwerk aus Backstein.“ Hier in Bremen ist es mit Sandstein verblendet. Erst im Innern des Gotteshauses entfaltet der Backstein seine ganze Wirkung. Befreit vom Putz ist der rote Stein bis hoch ins Gewölbe sichtbar.

Balgequartier

Wir bleiben am Johann Jacobs Haus stehen, dem Stammhaus der Marke Jacobs in der Obernstraße. „Das ist typisch für die Gegenwart“, sagt Syring über das im Juli 2020 eröffnete Backsteingebäude und deutet auf die Rundbögen an den großen Fensterelementen. „Rund war vor zehn Jahren noch Tabu.“

Backstein, wie hier am Johann Jacobs Haus, dominiert die markantesten Gebäude des Balgequartiers. Besonderheit in diesem Fall: die Rundbögen, bis vor wenigen Jahren noch ziemlich verpönt.

Das Johann Jacobs Haus mit dem Espresso House und Läderach ist Teil des sogenannten Balgequartiers entlang der Langenstraße. Backstein dominiert die prägenden Gebäude auf dieser Meile: die Stadtwaage mit ihrem Renaissancegiebel, das Kontorhaus und das Neue Essighaus.

Neugierig ist Syring auf die Textur der Oberfläche am Neuen Essighaus. Vor- und Rücksprünge, „daran kann sich das Auge festhalten“, sind auf den Computerbildern zu sehen, die auf Holzwände gespannt sind. Das Gebäude selbst, eine Baustelle, ist im Moment noch von Planen umhüllt und mit Gerüsten umstellt. „Das Balgequartier“, sagt Syring, „kann ein Publikumsmagnet werden.“

Böttcherstraße

„Sehen Sie hier“, Syring fährt mit dem Finger über den Backstein, „eigentlich ein Fehlbrand.“ Aber in der Böttcherstraße bewusst verwendet. „Abfallmaterialien werden ästhetisiert“, sagt Syring. Backsteinexpressionismus nennt sich die Architektur, die hier in den 1920er- und 1930er-Jahren entstanden ist. Das Startsignal für die Stadt damals, um an mehreren Orten mit Backstein zu bauen.

So aufgekratzt wie die 1920er- und 30er-Jahre: Expressiv ist die Fassadengestaltung am Paula-Modersohn-Becker-Haus in der Böttcherstraße.

Rau, kantig und spitz tritt der Backstein in der Böttcherstraße aus den Fassaden hervor, ist gezielt gesetzt, sodass Muster und Ornamente erkennbar werden. Dieser bis dahin nicht gekannte kreative Umgang mit Backstein sollte die Dynamik der damaligen Zeit zum Ausdruck bringen. Das gilt in der Böttcherstraße aber nur für die linke Häuserzeile, wenn man aus Richtung Marktplatz kommt. Denn die Backsteingebäude auf der rechten Seite sind auf „pseudomittelalterlich“ gemacht, wie Syring es ausdrückt, im Kontrast zum Expressionismus richtiggehend langweilig.

Teerhof

Dass auf dem Teerhof, wo bis in den Zweiten Weltkrieg Packhäuser standen, mit Backstein gebaut werden sollte, war Ende der 1980er, Anfang der 1990er keine Frage. Ganz bewusst entschied man sich auch, lokale Architekten zum Zuge kommen zu lassen. Das ergibt in bester Bremer Wohnlage ein harmonisches Stadtbild. Ein bisschen langweilig und bieder könnte man sagen. „Stimmt“, sagt Syring mit einem Augenzwinkern, „aber vielleicht ist Bremen ja auch so.“

Der Backstein auf dem Teerhof spielt Doppelpass mit dem Backstein auf der anderen Weserseite. Mehrere Kontorhäuser an der Schlachte wurden hier nach den Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg mit Millionen von recycelten Backsteinen wiederaufgebaut. Bis heute beliebt ist der Bau mit Abbruchziegeln.

Harmonisch, aber vielleicht auch ein wenig langweilig? Das liegt im Auge des Betrachters. Die Backsteinbebauung auf der Teerhof-Insel.

Doch zurück auf die Teerhof-Insel: Vor dem Beluga-Gebäude, das Syring spannend findet, Decken, Pflaster, Fassaden, alles aus dunklem Backstein, entsteht ein „weißer Elefant“, wie Syring den Neubau nennt, der seine Umgebung überragt und ohne Backstein auszukommen scheint. Luxus-Wohnungen in XXL für die letzte Baulücke auf dem Teerhof. Da übt das Bürohaus Wuppesahl etwas weiter Richtung Wilhelm-Kaisen-Brücke schon eine ganz andere Anziehungskraft aus. Die „kleine Schwester“ der umgedrehten Kommode nannte der WESER-KURIER 1992 den würfelförmigen Bau. Glasiert und besandet ist der Klinker, ein haptisches Erlebnis, man möchte ihn fast streicheln. „Backstein ist ein sinnliches Material“, sagt Syring.

Friedrich-Ebert-Straße

Letztes Ziel unserer Tour soll der Flughafen sein. Wir nehmen die Straßenbahn durch die Neustadt. Unterwegs ist Bremen über mehrere Hundert Meter ein wenig wie Hamburg. Die monumentale Architektur entlang der Friedrich-Ebert-Straße (und sonst noch an der Bismarckstraße) ist eher typisch für den sozialen Wohnungsbau aus den 1920er-Jahren in Hamburg. Vier- bis fünfgeschossige Mehrfamilienhäuser mit Flachdächern sprengten damals alle Bremer Dimensionen. Die Siedlung war eine radikale Abkehr von der Tradition des Bremer Hauses und längst nicht jedermanns Geschmack. Schmucklos der Klinker, so wurde er damals gesehen. Diese Verwendung dürfte den Ruf des Backsteins als Material für kasernenartigte Bauten in jenen Jahren gefestigt haben.

„Backstein ist ein sinnliches Material“, sagt Eberhard Syring, der mehrere Bücher über die Bremer Baugeschichte geschrieben hat.

Airport-Stadt

Wer in Bremen mit dem Flieger landet oder abhebt, wer in der Airport-Stadt arbeitet, begegnet Backstein auf Schritt und Tritt in klaren geometrischen Formen, typisch für die Zweite Moderne. Das Flughafengebäude, die umliegenden Parkhäuser, die Verwaltungssitze der Unternehmen – alles Backstein, selbst wenn es, wie beim Neubau der Zentrale des Deutschen Milchkontors auf den ersten Blick wegen des hellgrauen Steins gar nicht so scheint.

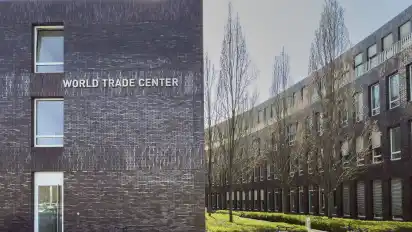

Das World Trade Center und das danebenliegende Gebäude der Hochschule sind aus mehreren Gründen ein architektonisches Highlight in der Airport-Stadt, ganz bestimmt auch wegen des Backsteins.

Aber auch das zeichnet den Backstein aus: seine Farbenvielfalt von weiß und gelb über rot und braun bis nahezu schwarz. Fast schwarz präsentieren sich das gebogene Hochschulgebäude und das etwas kleinere World Trade Center zwischen Flughafen-Allee und Hermann-Köhl-Straße. Je nach Lichtverhältnissen scheint die Fassade anders. Was der Backstein doch alles kann.