Fünf Tage und fünf Stunden brauchte die nagelneue "Kaiser Wilhelm der Große" für die Fahrt über den Atlantik. Als Durchschnittsgeschwindigkeit vermeldete die Weser-Zeitung in ihrer Mittagsausgabe vom 30. November 1897 das sagenhafte Tempo von 22,35 Knoten. "Eine Leistung, welche bis soweit niemals weder nach noch von Amerika erreicht worden ist." Der bisherige Rekordhalter, der englische Schnelldampfer "Lucania", sei damit "endgültig unterlegen". Das patriotische Resümee: "Der Dampfer 'Kaiser Wilhelm der Große' hat mit dieser Reise den transoceanischen Weltrecord an die Flagge des Norddeutschen Lloyd und damit zugleich an die deutsche Flagge geheftet."

Was sich vor 125 Jahren ereignete, gilt als Zäsur in der Geschichte der transatlantischen Passagierschifffahrt. Erstmals glückte es einem deutschen Schiff, der englischen Konkurrenz das Blaue Band für die schnellste Atlantiküberquerung abzujagen. Wobei es sich um eine nachträgliche Zuschreibung handelt, vom Blauen Band war in Wahrheit erst ab 1900 die Rede. Aufhorchen ließ auch, dass der Norddeutsche Lloyd den Auftrag für den Schiffsneubau nicht nach England vergeben hatte. Wie schon die letzten beiden Schiffe der Flüsse-Klasse stammte die „Kaiser Wilhelm der Große“ mit ihren charakteristischen, paarweise angeordneten vier Schornsteinen aus deutscher Produktion. Mit der Rekordfahrt begann ein „deutsches Jahrzehnt“ im Atlantikverkehr, erst 1907 ging das Blaue Band wieder nach England.

Gleichwohl hielt sich die publizistische Jubelarie in Grenzen. Relativ bescheiden kommt die Meldung in der Weser-Zeitung daher – ein Einspalter im unteren Teil der ersten Lokalseite, mehr war nicht drin für das später so viel gerühmte Topereignis. Vielleicht nicht so verwunderlich, denn die Weser-Zeitung sang nicht zum ersten Mal das Hohelied des prestigeträchtigen Schnelldampfers. Hatte doch bereits die Jungfernfahrt im September und Oktober neue Maßstäbe gesetzt. Mit jener Reise sei "ein neuer Record" aufgestellt worden, frohlockte die Weser-Zeitung am 9. Oktober 1897. Tatsächlich stellten schon die 21,91 Knoten, mit denen das Schiff auf der Rückfahrt nach Bremerhaven durch die Wellen gepflügt war, den vorherigen Bestwert der "Lucania" vom Mai 1894 knapp ein.

Nach Ansicht der Weser-Zeitung konnte diese erste Rekordfahrt gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Zumal sie erzielt wurde "mit einem neuen Schiffe, dessen Maschinen erst eingefahren werden mußten, mit neuem Personal und endlich bei zum Theil stürmischem Wetter und schwerem Seegang". Die Rückfahrt von Anfang Oktober 1897 stelle daher "die beste Reise dar, welche ostwärts überhaupt jemals gemacht wurde". Sämtliche übrigen Schnelldampfer seien damit bei Weitem geschlagen worden. Mit anderen Worten: Mit der neuerlichen Rekordfahrt Ende November 1897 übertraf die "Kaiser Wilhelm der Große" ihre eigene Bestmarke, erstmals knackte sie die 22-Knoten-Schwelle.

Dass der Dampfer bald darauf – im April 1898 – auch in der Gegenrichtung, auf Westkurs, einen neuen Rekord aufstellte, versteht sich fast von selbst. Mehr als zwei Jahre konnte sich der Atlantikliner rühmen, das schnellste Schiff im Liniendienst zwischen Europa und Amerika zu sein. Erst im Juli 1900 stellte die "Deutschland" der Hapag-Reederei die Geschwindigkeit der "Kaiser Wilhelm der Große" in den Schatten. Dass der neue Rekordhalter fast genauso aussah wie der alte, nur größer und leistungsstärker war, ist kein Zufall: Die Hamburger Konkurrenz orientierte sich am Bremer Vorbild. Freilich ließ der Lloyd die Schmach nicht auf sich sitzen. Mit der "Kronprinz Wilhelm" eroberte ein weiterer Lloyd-Schnelldampfer der Kaiser-Klasse das Blaue Band im September 1902 zurück.

Doch wie war es überhaupt zum Bau des Rekordschiffes gekommen? Dem Norddeutschen Lloyd drohte damals der Verlust der Konkurrenzfähigkeit, im Atlantikdienst war die Bremer Reederei zu Beginn der 1890er-Jahre ins Hintertreffen geraten. Allzu lange hatte Direktor Johann Georg Lohmann an den Ein-Schrauben-Schnelldampfern der Flüsse-Klasse festgehalten. Der spektakuläre Untergang der "Elbe" im Januar 1895 erschien wie ein Menetekel. Zwar hatte Lohmann-Nachfolger Heinrich Wiegand bereits 1896/97 mit den kombinierten Passagier- und Frachtschiffen der "Barbarossa-Klasse" auf Doppelschrauben gesetzt. Als Rekordjäger im Atlantikverkehr waren die "Barbarossa"-Schnelldampfer aber nicht konzipiert.

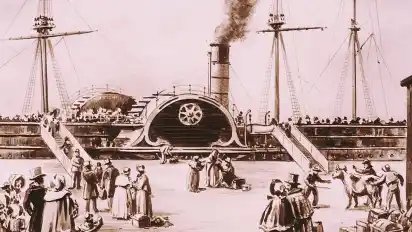

Diese Aufgabe sollte erst der neuen Kaiser-Klasse zufallen. Die Vorgabe lautete, den größten und schnellsten Dampfer zu bauen, den die Welt bisher gesehen hatte – der Rekord war also einer mit Ansage. Dabei ließ der Lloyd sozusagen das freie Spiel der Kräfte walten: Mit dem Vulcan in Stettin und der Schichau-Werft in Danzig erhielten gleich zwei deutsche Schiffbauer den Auftrag, einen Doppelschrauben-Schnelldampfer der Extraklasse zu entwerfen. In Stettin wurde die "Kaiser Wilhelm der Große" gebaut, in Danzig die "Kaiser Friedrich" mit nur drei Schornsteinen.

Mit "Kaiser Wilhelm der Große" war Wilhelm I. gemeint, der Großvater des damals amtierenden Monarchen Wilhelm II. Der ließ just in jenen Jahren nichts unversucht, seinen Namensvetter gegenüber dem früheren Reichskanzler Otto von Bismarck aufzuwerten. Wirklich durchsetzen konnte sich das Attribut "der Große" aber nicht. Die "Kaiser Friedrich" würdigte den Vater des Kaisers, Friedrich III., der nach nur 99 Tagen auf dem Thron im Juni 1888 gestorben war. In seinen Lebenserinnerungen berichtet Wiegand, der marinebegeisterte Wilhelm II. habe das "lebhafteste Interesse" am Werden der Schiffe genommen. "Die Pläne dieser beiden Dampfer musste ich ihm – ich meine, es sei im Herbst 1895 gewesen – in Berlin vorlegen und auf das eingehendste erläutern."

Von Anfang hatte der Vulcan an die Nase vorn. Am 4. Mai 1897 lief die "Kaiser Wilhelm der Große" vom Stapel, am 19. September 1897 brach der Schnelldampfer zu seiner ersten Fahrt von Bremerhaven nach New York auf – oder besser: nach Hoboken in New Jersey gleich gegenüber von Manhattan, wo sich die Anlegestelle des Lloyd befand. Der Stapellauf der "Kaiser Friedrich" folgte erst am 5. Oktober 1897. Mithin zu einem Zeitpunkt, als das Alternativmodell schon fast wieder zurück war von seiner Jungfernreise. Anders als die "Kaiser Wilhelm der Große" konnte die "Kaiser Friedrich" die hohen Erwartungen nie erfüllen. "Der Lloyd hat die 'Kaiser Friedrich' nicht abgenommen – so etwas gibt es sehr selten, ein großer Skandal", sagt Christian Ostersehlte vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven.

Umso zufriedener konnte man mit der "Kaiser Wilhelm der Große" sein. Von einem "in jeder Hinsicht" glänzenden Ergebnis berichtete die Weser-Zeitung am 9. Oktober 1897. Der neue Schnelldampfer stelle "der Tüchtigkeit unseres deutschen Schiffbaues das rühmlichste Zeugniß" aus. Dabei legte die Zeitung größten Wert auf den Ritterschlag englischer Fachkreise. Als Gewährsmann wurde ein hervorragender Sachverständiger von der Insel zitiert, der bei der Jungfernfahrt als Passagier an Bord gewesen sei. Nach dessen Urteil sei der Atlantikliner "nicht nur das schnellste, sondern auch das schönste und comfortabelste Schiff, welches gegenwärtig den Ocean befährt".

Für die Weser-Zeitung eine schmeichelhafte Anerkennung, weil man in England nur zu leicht geneigt sei, "eine Ueberflügelung der eigenen Stellung als einen Eingriff in die geheiligten Rechte der englischen Seeherrschaft zu betrachten". Dieser Kommentar lässt tief blicken, spiegelt er doch die deutschen Ambitionen auf den Weltmeeren ebenso wider wie die Vorbehalte gegenüber England, dem "perfiden Albion", wie es in wilhelminischen Zeiten immer wieder hieß.

Der Erste Weltkrieg besiegelte denn auch das Schicksal beider Schiffe, der "Kaiser Wilhelm der Große" und der "Kaiser Friedrich". Als deutscher Hilfskreuzer wurde die „Kaiser Wilhelm der Große“ bereits kurz nach Kriegsbeginn im August 1914 nach einem Gefecht mit einem britischen Kreuzer vor der Küste von Spanisch-Westafrika von der eigenen Besatzung versenkt, das Wrack ragte noch Jahrzehnte aus dem Wasser. Nicht besser erging es der früheren „Kaiser Friedrich“, die als französischer Hilfskreuzer 1916 im Mittelmeer auf eine deutsche Mine lief.