Sage und schreibe 52 Kinos gab es in Bremen Ende der 1950er-Jahre. Ein flächendeckendes Angebot, das vom Admiral-Palast an der Hemmstraße bis zu den Weserlust-Lichtspielen am Osterdeich, von den Arberger Lichtspielen bis zum Zentral-Theater in Blumenthal reichte. Dann trat das Fernsehen seinen Siegeszug an und das große Kinosterben begann. Dreißig Jahre später waren nur noch 13 Lichtspielhäuser übrig. Auch das große UT Kino-Center am Bahnhofsplatz, Nutznießer des Kinobooms der 1950er- und 1960er-Jahre, war dem Untergang geweiht. Mit seinen verschachtelten und wenig attraktiven Kleinkinos war es den großzügig-modernen Multiplexpalästen nicht gewachsen. Die letzte UT-Anzeige war gleichzeitig seine Todesanzeige: "Unser letzter Spieltag, 30.12.2000. Dann heißt es: UT am Bahnhofsplatz – es war einmal… [Im Januar] Großer Inventarverkauf, Kinostühle […], Leinwände, Popcorn-Maschinen, Beleuchtungskörper usw."

Das sah vor 75 Jahren, als das UT an der Weide Premiere feierte, anders aus. Nach dem Zweiten Weltkrieg lagen weite Teile Bremens in Schutt und Asche. Auch fast alle der 32 Bremer Vorkriegskinos waren Luftangriffen zum Opfer gefallen. Noch im März 1945 war das alteingesessene "Tivoli-Theater" an der Weide im Bombenhagel untergegangen. In den schweren Nachkriegsjahren mit Hunger, Kälte und Wohnungsnot standen erst einmal existenzielle Probleme im Vordergrund. Doch auch Kinos waren wichtig. Wenn das Licht ausging, konnte man sich dort für eine Weile ablenken und der tristen Realität entfliehen.

Die Wiederaufnahme des Kinobetriebs war allerdings nicht so einfach, wie zahlreiche Kleinanzeigen im WESER-KURIER zeigen. Da sucht das Central-Theater in Oslebshausen fehlendes Mobiliar: "Klappstühle neu oder gebr. zu kauf. od. leihen gesucht." Andere haben das Inventar, aber keine Vorführsäle: "Raum für Kino od. Beteiligung ges. Apparatur u. Gestühl vorhanden." Oder "Großer Raum, für Kino, mögl. m. Wohnung zu miet. od. geg. Zweif’hs. z. tausch. ges." Ein Makler annonciert ein Trümmergrundstück an der Faulenstraße "vorzügl. z. Errichtg. eines Kinos geeignet". Beim zentral liegenden und renommierten „Tivoli“ war es mit Kleinanzeigen nicht getan. Dazu brauchte man einen kapitalkräftigen Investor und das grüne Licht der Militärregierung. Das bedeutete das Aus für den bisherigen Betreiber, die UFA, die durch ihre Zugehörigkeit zu Goebbels' Propagandaapparat kompromittiert war.

Bessere Karten hatte die neugegründete "Union" Filmtheatergesellschaft mit Ernst Haddenbrock an der Spitze. Sie schloss mit der Stadt, der das Tivoli-Grundstück An der Weide 6-13 gehörte, einen langfristigen Mietvertrag und verpflichtete sich, den Wiederaufbau des zerstörten Kinos zu finanzieren. Über die Baumaßnahmen schrieb der WESER-KURIER 1948: "Nach fast drei Jahren steigt das ehemalige ‚Bremer Tivoli‘ wieder aus den Trümmern. Es ist nicht wieder aufgebaut, sondern neu gebaut worden. Aus mehr als 500.000 Steinen – davon waren nur etwa 7.000 fabrikneu – entstand dieser vorerst äußerlich noch unfertige, aber innen geschmackvolle und moderne Bau."

So weit wie möglich habe das unter den Trümmern Begrabene wieder seine Verwendung gefunden. "Aus ehemaligen Fußbodenbrettern stellte man Fenster und Türen her, ein Großteil der Steine war noch brauchbar, die mächtigen eisernen Träger und das gesamte Wellblechdach ließen sich wiederverwenden. Die beiden modernen Projektionsapparate, die ebenfalls unter den Trümmern lagen, laufen nach Einbau einiger Ersatzteile wieder wie am ersten Tage. Zweimal verließen die Arbeiter während der sieben Aufräumungsmonate fluchtartig das Gelände, als man unter den Trümmern noch auf mehrere Blindgänger stieß."

Vor 75 Jahren, am 22. Juli 1948, wurde das neue Lichtspielhaus feierlich eingeweiht. Der Reporter des WESER-KURIER geriet ins Schwärmen über die "mit auserlesenem Geschmack gestaltete Kulturstätte, großstädtisch in Auffassung und Durchführung". Aus den Trümmern des Tivoli entstand – Tradition und Neuanfang verbindend – das meist einfach „UT“ genannte „Union-Theater“.

Der Erfolg gab den Betreibern recht. Zur Premiere lief Helmut Käutners "Film ohne Titel", laut WESER-KURIER eine Satire, die dank Hildegard Knefs "bezauberndem Gesicht" und dem Auftritt zahlreicher Stars so recht geeignet war, das "Trümmerelend" zu vergessen. In der Folgezeit avancierte das moderne UT mit seinen fast 1000 Plätzen zum Erstaufführungskino. Zu sehen gab es unter anderem den Kriegsheimkehrer-Film "Liebe 47", den von den Nazis verbotenen Käutner-Film "Große Freiheit Nr. 7" mit Hans Albers und den ersten deutschen Nachkriegsfarbfilm "Schwarzwaldmädel". Aufsehen erregte der skandalumwitterte Streifen "Die Sünderin" mit Reizthemen wie Prostitution und Sterbehilfe, in dem Hildegard Knef kurz nackt zu sehen war. In den 1950er-Jahren dominierten jedoch leichte Unterhaltungs- und Heimatfilme. "Mach dir ein paar schöne Stunden, geh ins Kino!" lautete nicht umsonst der Werbeslogan der deutschen Kinobetriebe.

Tivoli – vom Operettentheater zum Großkino

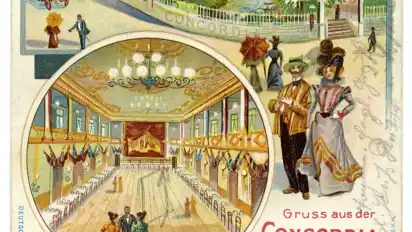

Die Geschichte des "Tivoli" begann 1849, als der Kaufmann Hinrich Wilhelm Wilcke an der Weide einen Volksgarten für Operetten, Lustspiele und Tanz eröffnete. Bis zur Jahrhundertwende mauserte er sich zu einem Theater mit fester Bühne und einem angegliederten Tivoli-Café. 1911 kaufte die Stadt das Grundstück und verpachtete es. Zum Großkino wurde es 1927, als der Kinobetreiber Luedtke & Heiligers das "Tivoli" übernahm. Ab 1933 bestimmten die Vorgaben aus Berlin mehr und mehr das Programm. Nur noch systemkonforme Filme durften gezeigt werden. 1942 mussten Luedtke & Heiligers die Segel streichen. Die staatlich kontrollierte UFA übernahm das Kino und machte es zum "Propagandahaus" der Reichsfilmkammer – bis zum bitteren Ende.

Nach dem Krieg ging das Grundstück An der Weide (ab 1961 Bahnhofplatz 22/28) in den Besitz der Gewerkschaften über. Nach ihrer Wiederzulassung waren sie zunächst notdürftig im ehemaligen Tivoli-Café untergekommen, brauchten aber mehr Platz. Darum stellte der Gewerkschafter und SPD-Abgeordnete Oskar Schulze in der Bürgerschaft den Antrag, das städtische Grundstück den Gewerkschaften zu verkaufen. Denn ihr Immobilienbesitz, so das Volkshaus an der Nordstraße, sei von den Nazis entschädigungslos geraubt worden. Heinz Meyer (SPD) pflichtete ihm bei: "Die Gewerkschaften haben einen moralischen Wiedergutmachungsanspruch. Sie müssen, um ihre für die Arbeiterschaft bedeutsamen Aufgaben erfüllen zu können, ein eigenes Gebäude auf eigenem Grund und Boden aufbauen. Dieses Grundstück An der Weide ist in einer Lage, wie es für die Verkehrszwecke der Gewerkschaften notwendig ist."

Gegen Entschädigung hatte kaum jemand etwas. Es gab ein paar juristische Bedenken wegen des bereits mit der "Union" abgeschlossenen Mietvertrags. Mehr noch stießen sich aber Vertreter der CDU und der Bremer Demokratischen Volkspartei (BDV) am Kaufpreis von 600.000 Reichsmark. Das Tivoli-Grundstück, so argumentierten sie, sei mit einer Fläche von 5390 Quadratmeter in ausgezeichneter Verkehrslage viel mehr wert. Ein Verkauf zu diesem Preis und dazu noch in Reichsmark, deren Wert kurz vor der Währungsreform immer mehr verfiele, sei "ein glattes Geschenk". Dem entgegnete wiederum Heinz Meyer: "Das Grundstück war einmal wertvoll, als es noch nicht zerstört war. Heute ist es aber im Wesentlichen ein Bauplatz, von dem nach Aussage der Sachverständigen der Katasterverwaltung und der Preisprüfungsbehörden bei Weitem nicht der Preis zu erzielen ist, der dem Kapitalwert des Grundstücks entspricht."

Am Ende stimmten 34 SPD- und 7 KPD-Parlamentarier der Stadtbürgerschaft mit Ja, 21 CDU- und 12 BDV-Abgeordnete mit Nein. Die Gewerkschaften übernahmen den Gebäudekomplex und errichteten einen 1949 eingeweihten Neubau, der das Kino mit einbezog. 1958 kam ein schlichter Erweiterungsbau hinzu. Nur noch das 1962 auf dem Areal des alten Tivoli-Cafés errichtete Tivoli-Hochhaus erinnert an die glanzvollen Zeiten als Operettentheater und Kinopalast.