Bundesweit nehmen immer mehr Städte und Länder Balkon-Solargeräte in ihre Förderprogramme auf. In Oldenburg etwa können Mieter und Wohnungseigentümer in diesem Jahr beim Kauf eines Steckersolargeräts einen Zuschuss in Höhe von 300 Euro beantragen – in Berlin sind es seit dem 10. Februar 500 Euro. Anlass für die Förderung ist: Die sogenannten Balkonkraftwerke sollen zur Energiewende beitragen.

Im Land Bremen gibt es solche Zuschüsse nicht. Die Stadt Bremerhaven hat zwar am 16. Februar beschlossen, 25 Prozent des Kaufpreises für eine Fotovoltaikanlage zu übernehmen – beispielsweise für das Dach. Die Förderung gelte für Eigentümer. Laut Annette Schimmel, Projektleiterin Green Economy der Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförderung und Stadtentwicklung (Bis), sind Balkonkraftwerke davon aber ausgeschlossen. Der Bremerhavener Magistrat hatte im vergangenen Dezember die Bis beauftragt, ein Förderprogramm für Fotovoltaikanlagen in der Stadt umzusetzen.

Der Verwaltungsaufwand sei bei einem Zuschuss für Balkonkraftwerke zu hoch, sagt Schimmel. Beratung, Bearbeitung und Bewilligung stünden nicht im Verhältnis zu den 250 Euro, die Antragsteller beispielsweise bei einem marktüblichen Gerätepreis von 1000 Euro erhielten. "Wir hatten einen weiteren Posten für die Verwaltung gefordert, sollte ein Zuschuss für Balkon-Solargeräte politisch gewollt sein", sagt Schimmel. Dem habe der Magistrat nicht stattgegeben.

Laut dem Bremer Umweltressort ist ein Zuschuss für Mini-Solaranlagen auf Balkonen oder Terrassen auf Landesebene aktuell nicht konkret geplant. Im Entwurf der Klimaschutzstrategie 2038, der an diesem Mittwoch in der Bürgerschaft debattiert werden soll, heißt es: Hindernisse für Balkonkraftwerke sollen beseitigt und der Ausbau gefördert werden. Allerdings steht auch in dem Entwurf: "Zeitangabe nicht möglich", "etwaige Kosten zurzeit nicht quantifizierbar".

In anderen Bundesländern haben Kommunen variable Förderpakete geschnürt. Die Stadt Erlangen beispielsweise bezuschusst Balkonkraftwerke mit 50 Euro pro 100 Watt Leistung. In Heidelberg hängt der Betrag von den finanziellen Möglichkeiten der Antragsteller ab: Haushalte mit weniger Geld erhalten bis zu 1450 Euro bei einem Eigenanteil von 50 Euro, andere 50 Prozent des Kaufpreises, maximal aber 750 Euro. In allen Fällen müssen Mieter und Eigentümer die Kosten oberhalb der Förderung selbst zahlen.

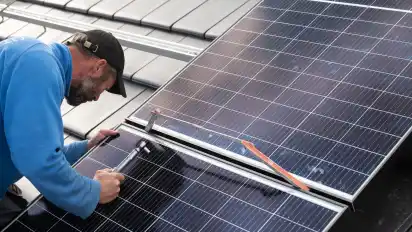

Vorgaben für die Montage

Grundsätzlich gilt: Wer ein Solargerät am Balkon anbringen will, benötigt das Einverständnis der Vermieter oder Miteigentümer. Vor allem Sicherheitsbedenken können laut Inse Ewen, Energieexpertin der Verbraucherzentrale Bremen, gegen eine Montage sprechen. "Wenn ich einen Balkon im 20. Stock habe, sollte man sicherlich prüfen, ob die Befestigung dem Wind standhält", erklärt die Expertin. Eine Ablehnung aufgrund der Optik sei grundsätzlich nicht möglich.

Was laut Ewen die Anschaffung eines Balkonkraftwerks kompliziert macht, ist die Anmeldung des Solargeräts beim Netzbetreiber und dem Marktstammregister. Der Netzbetreiber könne beispielsweise vorgeben, dass ein Elektriker eine Energiesteckdose und einen Zweirichtungszähler beim Verbraucher installieren muss, sagt die Expertin. Sie bezweifele, ob dies überhaupt notwendig sei, da dies mehr Kosten und Aufwand für die Verbraucher bedeute.

Das Land Bremen wird von Wesernetz mit Strom versorgt. Laut Angela Dittmer, Pressesprecherin des Netzbetreibers, ist die Registrierung wichtig, um die Last innerhalb des Netzes zu steuern. Zum Februar dieses Jahres habe das Marktstammregister 635 Balkonkraftwerke in Bremen und Bremerhaven verzeichnet. Seit dem 1. Januar 2023 seien bereits mehr als 100 Geräte angemeldet worden, ungefähr so viele wie im gesamten Jahr 2021, teilt Dittmer mit. "Zeitgleich gehen wir davon aus, dass wir nur einen Teil der Anlagen kennen." Viele Betreiber meldeten ihre Anlage nicht an.

Verbraucher profitieren seit 1. Januar 2023 vom Wegfall der Mehrwertsteuer für Fotovoltaikanlagen und Batteriespeicher. Dies beeinflusse auch die Preise für Balkon-Solargeräte, sagt Ewen. Dennoch blickt die Energieexpertin kritisch auf die Zuschüsse, wie es sie in anderen Kommunen und Ländern gibt.

"Eine Förderung muss sozial gerecht sein", betont die Verbraucherschützerin. Nicht jeder Haushalt habe einen Balkon, und nicht jeder Balkon eigne sich für ein Steckersolargerät. Zudem könnten nicht alle Haushalte die Differenz zwischen Förder- und Investitionssumme stemmen, während es andere gerade so und andere sicher könnten, sagt sie. Dies fördere Ungleichheiten. Allen Haushalten müsse ein Angebot gemacht werden, um kosten- und energieeffizienter zu leben. "Vor allem braucht es ein dauerhaftes, verlässliches Förderprogramm."