Ob Plastiktüten, PET-Flaschen, Zigarettenkippen oder Fischernetze – unsere Gewässer und damit auch die Meere sind voller Müll. Ein Großteil davon besteht aus Plastik. 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastikabfälle – fast zwei Lkw-Ladungen pro Minute – landen jährlich in den Gewässern der Erde, Tendenz steigend. Über Strömungen, aber auch über die Luft, gelangen die Kunststoffe an die entlegensten Orte. Forscher des Alfred-Wegener Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven haben nun Plastikmüll in der Arktis analysiert und festgestellt, dass dieser aus aller Welt stammt – auch aus Deutschland.

Für die Untersuchung hatten Arktisreisende über fünf Jahre hinweg angeschwemmten Plastikmüll an den Stränden Spitzbergens gesammelt. Zwischen 2016 und 2021 kamen laut AWI so 23.000 Teile mit einem Gesamtgewicht von 1620 Kilogramm zusammen. Der Müll sei in Bremerhaven pedantisch auf Beschriftungen untersucht worden, erklärt AWI-Meeresbiologin Melanie Bergmann, die die Idee zum Projekt hatte, dem WESER-KURIER.

Fünf Jahre lang haben Arktisreisende Müll an den Stränden Spitzbergens gesammelt.

Ergebnis: Bei etwa einem Prozent des untersuchten Mülls habe man noch Aufschriften oder Einprägungen erkennen und somit Rückschlüsse auf die Herkunft ziehen können. Ein Drittel des eindeutig identifizierbaren Plastikabfalls stammte aus Europa, acht Prozent aus Deutschland. Aber auch Müll aus fernen Ländern wie Brasilien, China oder den USA sei an der Küste Spitzbergens gefunden worden.

Doppelte Belastung für Tierwelt in der Arktis

Worum es sich bei den Abfällen handelte, fasst Melanie Bergmann so zusammen: „Wenn man das Gewicht betrachtet, stammt das allermeiste aus der Fischerei – Netze zum Beispiel. Da die ziemlich schwer sind, fällt das wörtlich ins Gewicht. Die kleinen Plastiktüten machen beim Gewicht nicht viel aus. Wenn man aber guckt, wie viele Teile es sind, sind das eher Plastikfragmente.“ Diese stammten wahrscheinlich zu einem großen Teil aus Haushaltsmüll, könnten aber auch von Schiffsbesatzungen kommen.

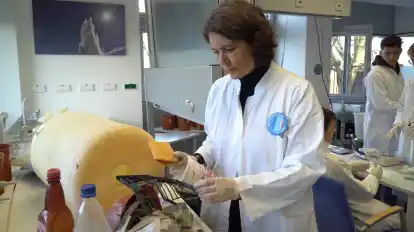

AWI-Meeresbiologin Melanie Bergmann untersuchte den angeschwemmten Plastikmüll aus der Arktis.

Die Auswirkungen – nicht nur in der Arktis – sind verheerend: Meeresschildkröten, die sich in Fischernetzen verfangen, Seevögel, die ihre Küken mit Plastikteilen füttern oder Delfine und Wale, die Einkaufstüten verschlucken, sind längst Alltag in den Ozeanen. Der Müll in den Gewässern verteile sich mit den Strömungen über die Erde – sogar mit der Luft könne Mikroplastik transportiert werden, berichten Forscher.

Nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF schwimmen in jedem Quadratkilometer der Meere Hunderttausende Teile Plastikmüll. Dieser koste jedes Jahr Zehntausenden Tieren das Leben, die sich in den Abfällen verfangen oder sie mit Futter verwechseln und in der Folge ersticken, tödliche Verstopfungen erleiden oder bei vollem Bauch verhungern. Auf der Homepage der Ozeankonferenz der Vereinten Nationen (UNOC) heißt es, die Meere seien "durch menschliche Aktivitäten in nie dagewesenem Maße bedroht".

Für Melanie Bergmann leiden die Tiere in der Arktis doppelt. „Sie sind sowieso enormen Umweltveränderungen ausgesetzt, da sich die Arktis viermal schneller als der Rest der Erde erhitzt“, sagt die Meeresbiologin mit Blick auf den Klimawandel. „Wenn die Tiere dann auch noch Plastik statt Phytoplankton oder Fische fressen, schwächt sie das noch mal mehr.“

Verantwortung dafür tragen wir alle – auch in Deutschland. Die AWI-Forscherin spricht von einem Müllproblem, welches wir hierzulande hätten, obwohl wir zu den reichsten Ländern der Erde gehörten. „Dass acht Prozent des untersuchten Arktis-Plastikmülls aus Deutschland kommt, weist darauf hin, dass nicht alles so optimal bei uns ist, wie man denkt“, sagt sie. „Man muss nur mal durch die Straßen von Bremen gehen. Ich sammle regelmäßig Müll an der Weser auf – da liegt auch eine Menge. Und dieser Müll könnte letztlich auch in den Norden Richtung Arktis driften.“

Der identifizierbare Plastikmüll stammte aus vielen unterschiedlichen Ländern.

Zur Ehrenrettung sagt Melanie Bergmann, dass Deutschland Teil einer Koalition von Ländern sei, die ambitioniertere Maßnahmen gegen Plastikmüll vorantreiben. Es gebe aber starke Widerstände gegen ein strenges Plastikabkommen vonseiten einiger starker Industrienationen wie etwa Russland, Japan oder den USA.

Plastikmüll: Jeder Einzelne ist in der Pflicht

Das Problem mit den Kunststoffen im Meer: Plastik ist besonders stabil, reichert sich in den Ozeanen an und zerfällt mit der Zeit in immer kleinere Teile. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) erklärt zu der Thematik, dass der sichtbare Müll nur die Spitze des Eisbergs sei. „Mehr als 90 Prozent der Abfälle sinken auf den Meeresboden und bleiben unserem Auge verborgen“, heißt es auf der Webseite des NABU.

Aus dem Meer herausholen kann man diese Stoffe nicht mehr. Was also tun? „Das A und O ist, dass wir den Hahn zudrehen und die Plastikproduktion mindern. Denn um die elf Prozent des weltweit produzierten Plastiks gelangt in unsere Gewässer“, sagt Melanie Bergmann. Zudem müsse das Abfallmanagement verbessert werden. „Das Plastik auf dem Markt ist nicht recyclefähig. Das liegt daran, dass die Produkte aus verschiedenen Kunststoffen bestehen, die man nicht einfach zusammen einschmelzen kann“, meint die Wissenschaftlerin. Auch müsse es neue Vorgaben für die Fischerei geben und die Müllentsorgung für Schiffe erleichtert werden.

Plastikfragmente, wie sie im Körper von Fischen landen können.

Jeder Bürger sei in der Verantwortung: „Man sollte möglichst unverpackte Produkte einkaufen und auf To-go-Becher verzichten“, sagt Melanie Bergmann. Jeder Einzelne sei wichtig, um einen gesellschaftlichen Wandel anzustoßen. „Wenn jemand zum Beispiel Müll aufsammelt, ermuntert er vielleicht auch andere, dasselbe zu tun oder es künftig nicht einfach fallen zu lassen.“

Und das nicht nur am Meer, sondern überall – auch in Bremen. „Wir brauchen definitiv mehr Abfalleimer an der Weser“, sagt die Meeresbiologin. „Wenn ich dort Müll sammle, trage ich den kilometerweit, bis der nächste Mülleimer kommt – und dazu sind eben nicht alle bereit.“ Menschen müssten dazu ermutigt werden, Müll einzusammeln, wenn sie am Wasser, im Park oder an Feldern spazieren gehen. Jeder sollte tun, was er kann, um das Problem zu lösen. Denn, so Bergmanns Fazit: „Wir müssen etwas tun! Das ist ähnlich wie beim Klimawandel, wo wir um jedes zehntel Grad kämpfen müssen.“