In welchem Disney-Film war das noch? Der Zeitungsjunge fährt pfeifend auf dem Fahrrad herum und wirft die Journale in hohem Bogen vor die Haustüren. Die Wirklichkeit für einen Neunjährigen in Kansas City war härter, vor allem im eisigen, windigen Winter, morgens ab halb vier: "Die Zeitungen mussten, mit einem Stein beschwert, hinter die Sturmtüren der Häuser gesteckt werden. Man durfte sie nicht einfach auf die Veranda werfen. Im Winter lag der Schnee bis zu drei Fuß hoch. Ich war ein kleiner Junge und stand bis zu meiner Nase im Schnee. Ich habe immer noch Albträume davon."

So hat es Walt Disney später erzählt. Sechs Jahre ging das so, ohne Lohn, ohne Taschengeld, ohne Spielzeug. Der Mann, der einer der größten Märchenerzähler aller Zeiten werden sollte, hatte eine Cinderella-Kindheit. Vater Elias, streng, sparsam und Diakon einer calvinistischen Freikirche, erzog vier Söhne und eine Tochter zu harter Arbeit. Prügel gab es reichlich, Schulunterricht weniger. Bücher fanden sich im Hause Disney kaum, der kleine Walt hielt sich an die beliebten Comic-Strips des "Kansas City Star" mit ihrem simplen Schabernack. Manchmal sah er Charlie Chaplin im Kino, einmal den Stummfilm "Schneewittchen und die sieben Zwerge".

Eine unstete Kindheit. Vater Elias, Sohn irischer Einwanderer mit dem Adelsnamen D'Isney, versuchte sich erfolglos in Florida als Zitrusfrüchte-Farmer und Hotelier, dann als Zimmermann in Chicago. Dort wurde Walt 1901 geboren. "Meine Mutter ging mit hinaus auf die Baustelle und sägte Bretter für die Männer" – der acht Jahre ältere Bruder Roy kümmerte sich um Walt. Beide blieben ein Leben lang verbunden, während der Kontakt zum Rest der Familie abriss. 1906 – Walt war fünf Jahre alt – zog die Familie wieder mal um: Auf einer Apfelfarm im Mittelwesten verlebte er die wohl glücklichsten Jahre seiner Kindheit und entdeckte sein Zeichentalent.

Absprung mit 15 Jahren

Nach einer Absatzflaute ging die Familie nach Kansas City, hier erwarb Elias Disney für 6000 Dollar eine "Zeitungsroute", auf der 2000 Abonnenten beliefert wurden. Roy Disney berichtete 1963 über diese Zeit: "So weit ich zurückdenken kann, hat Walt immer gearbeitet. Er arbeitete tags, er arbeitete nachts. Walt spielte nicht viel als Junge. Er kann immer noch nicht einen Ball sicher fangen." Als sein Vater 1916 die Route mit Gewinn verkaufte und die 10.000 Dollar in eine Marmeladenfabrik investierte, gelang dem 15-jährigen Walt der Absprung. Er arbeitete als Limonadenverkäufer im Santa Fé-Express, ging nach Kriegsende als Fahrer für das Rote Kreuz nach Frankreich und bekam 1919 in Kansas City einen Job als Werbefilmzeichner – Zeichentrickfilme gab es seit 1906.

Die Goldenen Zwanziger wurden die Zeit von Disneys Aufstieg. Es ist viel beschrieben worden, wie er seine Kamera verkaufte, um nach Hollywood fahren zu können. Wie er in der Garage eines Onkels, durch die eine Maus huschte, erste Trickfilme zeichnete. Wie eine Verleihfirma 1923 eine Serie "Alice in Cartoonland" in Auftrag gab, wie der Zeichner Ub Iwerks dazustieß, der bis zu 700 Zeichnungen am Tag produzieren konnte.

Bruder Roy kümmerte sich um die prekären Finanzen des neu gegründeten Disney-Studios, Walt heiratete eine der Zeichnerinnen – er habe Lillian so viel Lohn geschuldet, dass ihm nicht anderes übrig geblieben sei, witzelte er. Finanzieller Streit über die Nachfolgeserie "Oswald das Kaninchen", dessen Copyright beim New Yorker Filmverleiher lag, führte dazu, dass Disney eine neue Figur ersann: Mickey Mouse (Micky Maus).

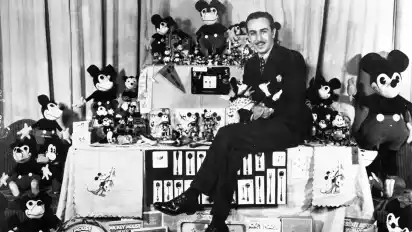

Mit "Steamboat Willie" begann 1928 der Siegeszug der Marke Disney. Vier Jahre später kannte jedes Kind den Mann, der der Maus seine Stimme lieh. Disneys Name wurde in einer Reihe mit anderen Filmpionieren genannt, seine Vorfilme waren oft beliebter als die Hauptfilme. Dabei, so gab er selbst zu, hatte er seit 1926 keine einzige Zeichnung mehr selbst verfertigt; auch die berühmte Signatur stammt nicht von ihm.

Humor der Straße

Was Disney, diesen wenig gebildeten, unmusikalischen, aber neugierigen Mann auszeichnete, waren sein Gespür für den Humor der Straße, sein Drang nach Perfektion und die Begeisterung für jede technische Neuerung. Er nutzte den jungen Tonfilm, um Musik und Geräusche exakt mit den Zeichnungen abzustimmen – die "Silly Symphonies", kurze Märchen zu Musik, wurden zu Experimentierfeldern. 1932 sicherte er sich die Rechte am neuen Farbfilm, 1937 kam die ins Bild hineinfahrende Multiplan-Kamera gerade recht, um 1937 den ersten abendfüllenden Trickfilm "Schneewittchen" noch zauberhafter strahlen zu lassen. Von 1932 an waren Disney-Filme zwölf Jahre (mit zwei Ausnahmen) auf einen Oscar abonniert.

Nachteil des Perfektionsstrebens: Nie war sicher, dass die Kosten wieder eingespielt würden. Ein Heer von bis zu 1000 Zeichnern pinselte bis zur Erschöpfung, ohne Gewerkschaft, Männer und Frauen getrennt. Was 1941 in einen wüsten Arbeitskampf mündete. Nach „Pinocchio“ (1940)

Nachteil des Perfektionsstrebens: Nie war sicher, dass die Kosten wieder eingespielt würden. Ein Heer von bis zu 1000 Zeichnern pinselte bis zur Erschöpfung, ohne Gewerkschaft, Männer und Frauen getrennt. Was 1941 in einen wüsten Arbeitskampf mündete. Nach "Pinocchio" (1940) und „Fantasia“ (1941) – neuen Höhepunkten der Innovation – wurde bald schlichter und gefälliger produziert. Mit „Dumbo“ (1941) und „Bambi“ (1942) war das Erfolgsrezept gefunden, das fortan in Dauerschleife auch Realfilme und Dokumentationen prägte: viele, viele menschlich wirkende Tiere. Disney wurde zum Synonym für harmlose Familienunterhaltung, ab 1954 inszenierte sich der Märchenonkel dann im neuen Medium Fernsehen als Durchschnittsamerikaner.

Dass der vielfach geehrte "Leonardo da Disney" ein Kindheitstrauma in sich trug, dass der Ideengeber und Talentsammler ein Kontrollfreak war, dass seine amerikanische Erfolgsgeschichte eine Schattenseite hatte, stellte der Schriftsteller Aubrey Menen bei einem Studiobesuch fest: "Ich traf einen düsteren Mann, der von einem privaten Dämon gepeitscht schien."

Die ideale Stadt

In seinem letzten Lebensjahrzehnt – der starke Raucher starb bereits 1966 – kümmerte sich Disney fast nur um seine Vergnügungsparks, seine Vorstellung von der idealen Stadt, in die jährlich sieben Millionen Untertanen strömten. Als man den politischen Erzkonservativen fragte, ob er nicht als Bürgermeister von Los Angeles kandidieren wolle, antwortete er: „Wieso soll ich Bürgermeister werden, wenn ich schon König bin?“