Die Kandidatin ist bester Dinge und das sollen alle sehen. Ihre Schuhe mit den hohen Absätzen lassen sie noch größer erscheinen, als sie ohnehin ist. Wenn sie spricht oder lacht, und sie spricht viel und lacht oft, dann erfüllt ihre tiefe, rauchige Stimme den ganzen Raum. Ein Mikrofon braucht sie nicht. Marine Le Pen hat an diesem Nachmittag mehrere ausländische Korrespondenten in ein Hotel im noblen Pariser Westen geladen, sie trägt ein schwarzes Sakko über einer eleganten, weißen Bluse. Seit Wochen absolviert sie ein straffes Wahlkampfprogramm, reist durch das Land und gibt Interviews. Trotz des fordernden Pensums wirkt sie entspannt, ist zu Scherzen aufgelegt. Was der Unterschied zwischen Marine Le Pen 2017 und Marine Le Pen 2022 sei? Auf diese Frage hin lacht sie laut. „Es ist derselbe Unterschied wie zwischen einem Bordeaux 2021 und einem Bordeaux 1968!“ Man reife mit der Zeit und werde immer besser. Auch ihr Selbstbewusstsein hat offenbar noch einen Schub bekommen.

Wie bei den französischen Präsidentschaftswahlen in den Jahren 2017 und 2012 tritt die 53-jährige Rechtspopulistin am 10. April erneut an. Es könnte ihre letzte Chance sein, denn nach einem weiteren Scheitern dürften viele in der Partei den Glauben daran verlieren, dass sie es je schaffen kann. Sie selbst zeigt sich von ihrem nahenden Sieg überzeugt. „Ich sage das überhaupt nicht aus Eitelkeit, denn das würde nicht meinem Charakter entsprechen, sondern spreche aus Erfahrung und aufgrund der genauen Analyse der Situation.“ Demnach werde sie wie 2017 die Stichrunde gegen Emmanuel Macron erreichen. Damals erzielte sie 34 Prozent der Stimmen.

Le Pen in Umfragen hinter Macron

Doch da sich ein großer Teil der Linkswähler, der für Macron als selbst erklärtem Kandidaten der Mitte stimmten, diesmal ihrer Meinung nach enthalten werde, sei der Weg für sie frei. Die Umfragen sehen die Rechtspopulistin im Fall eines Duells hingegen klar hinter Macron – der Präsident, der seine Kandidatur noch nicht offiziell erklärt hat, bleibt Favorit. In einem am Samstag veröffentlichten Video zum Wahlkampfauftakt attackierte Le Pen nur ihn, erwähnte die anderen Rivalinnen und Rivalen nicht einmal. Sie ließ sich dabei vor dem Louvre filmen, den sie nicht um eine Drehgenehmigung gefragt hatte. Jetzt fordert das Kunstmuseum, den Clip zu löschen.

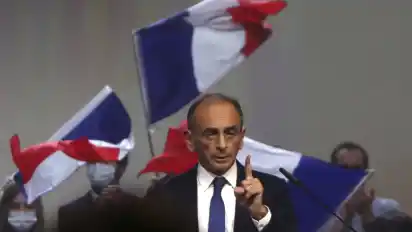

Drei Monate vor den Wahlen am 10. und 24. April gilt es als unsicher, ob Le Pen die Stichwahl erreichen wird. Derzeit liegt sie mit rund 17 Prozent gleichauf mit der Republikanerin Valérie Pécresse, gefolgt von dem ultrarechten Journalisten Éric Zemmour mit 13 Prozent. Ihn kennen in Frankreich viele aus einer früheren Fernsehsendung, in der er offen gegen Ausländer und Muslime hetzte; seine Bücher, in denen er den Niedergang der einst so stolzen französischen Nation skizziert, wurden Bestseller. Zweimal haben Gerichte den 63-Jährigen wegen Aufstachelung zum Rassenhass verurteilt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seine Kandidatur noch nicht offiziell bestätigt – sie gilt aber als wahrscheinlich.

Im Vergleich zu Zemmour wirkt Le Pen moderat

Die Kandidatur des Hardliners ist für Le Pen Nutzen und Schaden zugleich. Zemmour könnte sie um den Einzug in die Stichwahl bringen. Zugleich verschafft er mit seiner medialen Dauerpräsenz ihren Hauptthemen Einwanderung und Sicherheit Gehör. Im Vergleich zu Zemmour, der bei einem Termin schon einmal „aus Spaß“ eine Schusswaffe auf Journalisten richtete, wirkt sie, das bisherige Enfant terrible der französischen Politik, plötzlich moderat. Während er Islam mit Islamismus gleichsetzt und Muslime in Frankreich nur akzeptieren will, wenn sie ihre Religion aufgeben, sagt sie, sie habe mit dem Islam kein Problem, nur mit Extremisten. Wem Le Pen allmählich zu soft wird, der geht zu Zemmour. Wem sie zu etabliert ist, der sucht bei ihm den Kick des Neuen. Aber sie behält die Oberhand.

Der französische rechtsextreme Präsidentschaftskandidat Èric Zemmour könnte Marine Le Pen einige Stimmen stehlen.

Einer neuen Studie zufolge sehen nur 40 Prozent der Befragten sie als Vertreterin einer „nationalistischen und ausländerfeindlichen extremen Rechten“, das sind elf Punkte weniger als 2018 – bei Zemmour sagen dies 64 Prozent. Der Politikwissenschaftler Emmanuel Rivière bezeichnet dies als „spektakuläre Entwicklung für Marine Le Pen“. Zugleich wünschen insgesamt nur 21 Prozent der Französinnen und Franzosen ihren Sieg und nur acht Prozent stehen hinter Zemmour. Le Pen sei heute in einer schlechteren Position als vor fünf Jahren, sagt Rivière: „Die Einschätzung ihrer Fähigkeit, zu regieren und eine gute Präsidentin zu sein, ging zurück. Marine Le Pen macht weniger Angst, aber zieht auch weniger an.“

Es handelt sich insgesamt um die siebte Präsidentschaftskampagne, an der sie sich beteiligt. Die Politik hat bereits ihre Kindheit geprägt, von dem nie aufgeklärten Bombenanschlag in ihrer Wohnung, als sie acht Jahre alt war, bis zum Verbot der Eltern von Klassenkameraden, mit einer Le Pen zu spielen. Erzählt sie davon, lässt sie so etwas wie Verletzlichkeit durchscheinen – gleichzeitig erklären diese Erlebnisse ihre ausgeprägte Angriffslust.

Die französischen Interessen umsetzen

Bevor sie 2011 den Vorsitz des damaligen Front National von ihrem Vater, Parteigründer Jean-Marie Le Pen, übernahm, hatte sie dort zunächst den juristischen Dienst geleitet und war dann lange im Vorstand. Schon damals konnte sie, die ausgebildete Anwältin, Gegner mit einer Mischung aus Eloquenz, Boshaftigkeit und lautem Aufbrausen in Grund und Boden reden. Auch jetzt bekommt sie schnell einen scharfen Ton. Und doch reagiert die 53-Jährige weniger schrill, sobald sie sich in die Enge gedrängt fühlt. Sie bleibt höflich, etwa bei der Frage, wie sich die Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland unter ihr als Präsidentin verändern würden. „Heute ist es doch so: Deutschland gibt den Ton an und Frankreich gehorcht – das ist sicher nicht meine Vision der Dinge“, führt sie aus. „Ich bin Deutschland nicht böse, seine eigenen Interessen zu verteidigen. Aber ich werde für Frankreichs Interessen kämpfen, die mit den deutschen nichts gemein haben!“

Dabei möge sie „das deutsche Volk“, das ihr leid tue, da es eine Koalition gewählt habe, die „noch mehr Illegale aufnehmen“ wolle. Auch Flüchtlinge, die ein besseres Leben suchten, könne sie gut verstehen. Unmenschlich sei nicht, diese abzulehnen oder nicht zu versorgen, sondern sie nicht davon abzuhalten, sich auf den Weg zu machen: „Wir müssen ihnen klar sagen, dass wir ihnen nichts mehr anzubieten haben.“

Der restriktive Umgang mit Ausländern ist ihr Leib- und Magenthema, so wie es ihr Vater schon in die DNA der Partei schrieb. Diese hat sie 2017 nach ihrer Wahlniederlage umbenannt in Rassemblement National (RN), „nationaler Zusammenschluss“. Es war auch der Versuch, sich von Jean-Marie Le Pen, dem bekennenden Antisemiten, der regelmäßig Nazi-Verbrechen verharmlost, abzusetzen und die Partei weiter zu „entdämonisieren“, also gesellschaftsfähiger zu machen. Seither erzielte sie Wahlergebnisse, die für ihren Vater unerreichbar waren.

Le Pen gibt sich sympathisch

Die Beziehungen zu ihm, dem sie sogar die Ehrenpräsidentschaft der Partei entziehen ließ, waren zeitweise eisig. Vor mehreren Monaten ließ er durchscheinen, er werde wohl Zemmour wählen. Inzwischen hat er das revidiert: Zemmour enttäusche ihn ebenfalls. Ihr Vater wäre der Erste, an den sie bei ihrem Wahlsieg denken würde, verriet Marine Le Pen in der Fernsehreihe „Heimliche Ambitionen“, in der sie die Moderatorin auf ihre Couch bei sich zu Hause einlud. Man erfuhr darin, dass die Politikerin Katzen züchtet, gerne im Garten arbeitet und eine Schulfreundin von früher bei ihr wohnt. Die drei erwachsenen Kinder aus einer ersten Ehe sind schon ausgezogen; von ihrem langjährigen Lebenspartner, dem RN-Funktionär und Bürgermeister von Perpignan, Louis Alliot, hat Le Pen sich 2019 getrennt.

Es war das Bild einer weichen und zugleich starken Frau, das in der Sendung gezeichnet wurde. Dabei sind die politischen Vorschläge, die sie macht, hart. Sie sieht ein Referendum über die Einwanderungspolitik und ihren Vorschlag der „nationalen Priorität“ vor. Demnach sollen bei der Vergabe von Sozialwohnungen oder Jobs Franzosen Ausländern systematisch vorgezogen werden. Nationales Recht solle über EU-Recht stehen – hierin sieht sie Polen als Vorbild, dessen Verfassungsgericht dies ebenfalls beschlossen hat. Ihre frühere Forderung nach einem Austritt aus der EU oder der Eurozone hat sie jedoch stillschweigend aufgegeben, denn die Mehrheit der Französinnen und Franzosen teilte sie nicht. Beim wichtigen Fernsehduell gegen Macron vor der Stichwahl 2017 verzettelte sie sich, konnte nicht erklären, wie sie den Euro im Alltag abschaffen, aber doch irgendwie für die Unternehmen beibehalten wollte. Macron, der ehemalige Banker und Wirtschaftsminister, hatte nichts weiter zu tun, als spöttisch über ihre diffusen Erklärungen zu lächeln. Vielleicht würde Le Pen diesmal eine bessere Figur machen. Vielleicht wird es dazu aber gar nicht kommen. Es bleiben drei Monate bis zur Entscheidung.