Als die FDP 2013 von der Wählerschaft aus dem Bundestag hinausbefördert worden war, stand sie vor den Trümmern des eigenen Hochmuts. Es war etwas eingetreten, was niemand für möglich gehalten hatte: Die Liberalen waren aus der Regierungsverantwortung ins bundespolitische Aus geschossen worden.

Der Absturz war heftig: von 14,6 Prozent 2013 auf desaströse 4,8 Prozent. Das liberale Spitzenpersonal verstreute sich in alle Winde; der gerade mal 34 Jahre alte Christian Lindner übernahm den maroden Laden als Vorsitzender und scharte ein paar Unerschrockene um sich. Lindners neues Credo lautete seinerzeit: Weniger Kälte, mehr Empathie.

In der damaligen schwarz-gelben Regierungskoalition waren die FDP-Minister vor allem mit Zank und Streit aufgefallen. Man beschimpfte einander als „Wildsau“ und „Gurkentruppe“, bekämpfte in der Eurokrise Hilfen für Griechenland, belohnte aber die liberale Klientel mit einer teuren Hotelsteuer.

Der Rauswurf aus dem Bundestag war ein heilsamer Schock. Ganz offensichtlich hatten die Wählerinnen und Wähler keine Verwendung mehr für eine Partei, die hoch im Ton, aber selbstbezogen in ihrer Arbeit war.

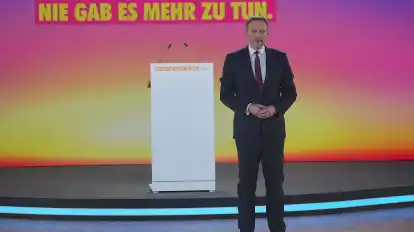

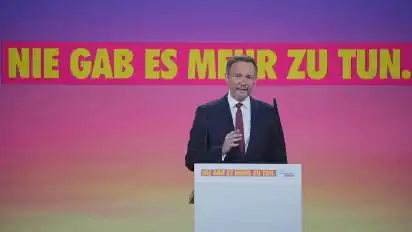

Heute, acht Jahre später, macht sich die FDP erneut bereit für eine bundespolitische Playerrolle. An diesem Wochenende hat Christian Lindner den Machtanspruch seiner Partei unmissverständlich formuliert. „Ich war niemals motivierter als jetzt, die FDP zurückzuführen in Gestaltungsverantwortung für unser Land“, hat er den 662 Delegierten zugerufen.

Tatsächlich ist es jetzt, vier Monate vor der Bundestagswahl, ziemlich wahrscheinlich, dass die Liberalen künftig für eine Dreierkoalition im Bund gebraucht werden. Es fragt sich nur, ob die Partei und ihre Vertreter diesmal tatsächlich in der Lage wären, das Land wichtiger zu nehmen als sich selbst. Denn das würde bedeuten, Mitgefühl aufzubringen auch für Schwächere, politisch wenigstens kühl statt kalt rüberzukommen.

Wenn die Pandemie überstanden ist, wird es viele Menschen geben, die auf Hilfe angewiesen sind. In den zurückliegenden fünfzehn Monaten hat das Land Milliarden dafür ausgegeben, das soziale Gefüge notdürftig zu stabilisieren. Das Programm der Liberalen aber richtet sich an Aufsteiger, an „Fleißige“, wie sie sie nennt. Als Klientelpartei bedient die FDP die, die meinen, Steuern gehörten gesenkt, und zwar vor allem für jene, die bereits gut aufgestellt sind.

Weder Ökosteuer, noch etwaige Steuererhöhungen

Dafür wollen die Liberalen die Sozialleistungen deckeln und eine „Aktienrente“ einführen, die Arbeitnehmer als Marktteilnehmer versteht. Den Klimaschutz – das Zukunftsthema schlechthin – soll der freie Markt regeln: Statt einer Ökosteuer soll einzig der Kohlendioxid-Ausstoß festgeschrieben werden. Und Steuererhöhungen schließt die Partei natürlich kategorisch aus, was noch zu großem Verdruss bei den Koalitionsverhandlungen führen dürfte.

Man könnte meinen, die hochfliegende Attitüde des zurückliegenden Jahrzehnts habe die Liberalen nicht klüger, nicht wärmer gemacht. Aber das täuscht. Ihre Kühle wird die FDP stets behalten; sie will gar keine Partei für jedermann sein. Stattdessen nutzen Lindner und seine Leute die Gunst der Stunde: Ohne die Liberalen geht sehr wahrscheinlich nichts nach dem 26. September. Für eine Ampel- oder eine Jamaika-Koalition werden sie dringend gebraucht – also heißt es jetzt, den politischen Preis hochzuschrauben. Und genau das tun sie.

Bei all dem kraftstrotzenden Auftreten könnte fast übersehen und überhört werden, was Lindner auch noch gesagt hat beim Parteitag. Trotz der hehren Prinzipien nämlich, trotz des schönen neuen Wahlprogramms und der selbstbewussten Mannschaft wisse man auch, „dass das, was danach kommt, viel harte Arbeit bedeutet. Manchen Konflikt und auch manche Enttäuschung, weil das Tempo in der Politik nicht so schnell ist, wie wir uns das alle wünschen.“ Es sind Sätze, die nach Realpolitik riechen.

Realpolitik besteht seit jeher aus Kompromissen. Auch die FDP wird welche machen müssen, wenn sie wieder regieren will. Und ja, sie will.