Nur 459 Studenten zählte die Universität Bremen, als sie im Oktober 1971 ihren Betrieb aufnahm. Dass sie dennoch bundesweit besonders viel Beachtung fand, hing mit dem sogenannten Bremer Modell zusammen. Was hinter diesem Ausdruck steckt, formulierte Professor Thomas von der Vring, der erste Rektor der Hochschule, in seinem 1975 erschienenen Buch mit dem Titel „Hochschulreform in Bremen“ so: „Das zentrale Ziel des Bremer Modells der Hochschulreform ist die Bindung von Lehre und Forschung an die Anforderungen der Gesellschaft, insbesondere der breiten Schichten unseres Volkes, die zu formulieren in letzter Instanz Aufgabe des Staates ist.“

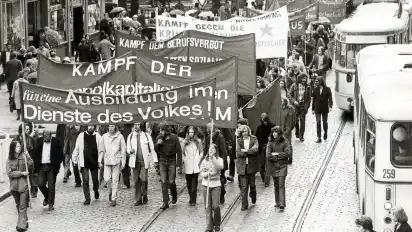

Mit anderen Worten: Beim Bremer Modell ging es darum, Wissenschaft im Dienste und Interesse der breiten Masse zu betreiben, und zwar in einer dauernden „Auseinandersetzung von Bürgerschaft, Senat und Hochschule mit all ihren unvermeidlichen Konflikten“, wie von der Vring ausdrücklich betonte.

Seinen Ausdruck fand dieses Ziel nicht zuletzt in dem Bemühen, sich im Rahmen von Projekten praktischer gesellschaftlicher Probleme anzunehmen. Ein Projekt, so schreibt von der Vring, sei ein „Bündel von aufeinander abgestimmten Lehrveranstaltungen“, die sich einer einheitlichen thematischen Fragestellung widmeten. Konkret hieß das: Die Studenten sollten sich über zwei bis drei Semester unter Beteiligung von Hochschullehrern unterschiedlicher Fachrichtungen mit einem bestimmten Thema befassen, etwa der Lage und Zukunft der Bremer Hafenbetriebe oder der Frage, was den Wert der körperlichen und geistigen Arbeit bestimmt.

Koschnick lobt Transparenz

Bürgermeister Hans Koschnick (1929 bis 2016) beschrieb die Universität 1970 in einer Erklärung vor der Bremischen Bürgerschaft als „Stätte kritischer Bewusstseinsbildung gegenüber gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Interessen, als Stätte wechselseitiger Beeinflussung aller gesellschaftlichen Gruppen, als Zentrum geistiger Ausstrahlung auf alle Bildungsbemühungen“. Bremer Modell, so sagte er, bedeute unter anderem Transparenz des Universitätslebens und Kooperation aller Gruppen. Diese fand ihren Ausdruck nicht zuletzt in der sogenannten Drittelparität, das heißt der Tatsache, dass Hochschullehrer, Studierende und Mitarbeiter in den Gremien der Universität gleichberechtigt waren.

Was für die einen gleichbedeutend mit gesellschaftlichem Fortschritt war, betrachteten andere als Ausdruck einer Fehlentwicklung. Politische Gegner bezeichneten die Universität Bremen als rote Kaderschmiede. Die Hochschule selbst fasst die Reaktionen auf das Bremer Modell in ihren Anfangsjahren aus heutiger Sicht so zusammen: „Vielen etablierten Kräften war es zu radikal. Und für viele junge Menschen gerade deshalb attraktiv.“

Einer dieser jungen Menschen war Helmut Woll, Jahrgang 1950. Als Wirtschaftspädagoge und Ökonom lehrte und forschte er später an einer ganzen Reihe von Hochschulen. Seinen Doktortitel erwarb Woll 1978 an der Universität Bremen. Dorthin war er bereits im April 1972 gekommen. Bremen erschien ihm wegen des neuen Ansatzes interessant. „Ich gehörte zum studentischen Teil des Bremer Modells. Dieses war für uns fortgeschrittene Studenten ein Segen, weil wir selbstständig zu dem arbeiten konnten, was uns wichtig war“, erzählt er. Zu den eindrucksvollen Erlebnissen, die fest in der Erinnerung haften geblieben seien, habe auch die Beteiligung an der Berufung von Hochschullehrern gehört. Zur Vorbereitung habe man viel lesen müssen und dabei sehr viel gelernt.

Dass Woll die Drittelparität und das Bremer Modell dennoch im Rückblick kritisch sieht, begründet er mit der aus seiner Sicht zu hohen Gewichtung des Politischen. „Das Bremer Modell war ein politisches, kein wissenschaftliches Konzept“, sagt er. Bereits Mitte der 1970er-Jahre habe er erkannt, dass die Universität, was die wissenschaftliche Methode angehe, zu einseitig orientiert gewesen sei. Es sei zu wenig getan worden, um verschiedene Wissenschaftsbegriffe auszuarbeiten. Außerdem habe es an Lehrern mit Vorbildcharakter gefehlt. Die Professoren seien sehr jung gewesen. „Die Studenten waren im Grunde genommen Autodidakten“, erzählt der Wirtschaftswissenschaftler.

Mehr zu der Geschichte der Uni Bremen gibt es im Magazin "50 Jahre Uni Bremen".

Die Drittelparität wurde an der Universität Bremen bereits 1977 wieder abgeschafft. Nach Darstellung der Hochschule gelten andere Elemente des Bremer Modells allerdings bis heute. So spielten die Interdisziplinarität, also das fächerübergreifende Denken und Arbeiten, die Praxisorientierung und die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft weiterhin eine Rolle.

Hinzugekommen seien im Laufe der Zeit neue Leitziele wie die Internationalisierung von Lehre und Forschung, die Gleichstellung der Geschlechter und das umweltgerechte Handeln. An die Stelle des Begriffs Projektstudium aus den Anfangsjahren der Universität ist inzwischen der Ausdruck Forschendes Lernen getreten. Gemeint ist damit, dass sich Studenten aktiv an der Erarbeitung von Lerninhalten beteiligen. Große Bedeutung wird dabei der Nähe zur aktuellen Forschung zugemessen.