Wer alte Kirchen oder andere historische Bauwerke besichtigt, kann dort auch auf der Suche nach Adlern, Wölfen oder Elefanten sein, aber: „Am häufigsten sind Löwen und Schlangen“, sagt Götz Ruempler. Doch auch Fabeltiere wie Einhorn, Drache oder Greif kämen immer wieder vor. Der Mann muss es wissen. Er hat überall in Europa vor allem auch in und an Gotteshäusern zahllose Tieren entdeckt, hat sie fotografiert oder, wenn sie für ihn und seine Kamera unerreichbar waren, mitunter auch gezeichnet. Mehr als 60 Jahre ging das so. Zwischendurch kam es bereits zu kleineren Veröffentlichungen. Doch bald schon war ihm klar, dass daraus ein Buch werden müsse.

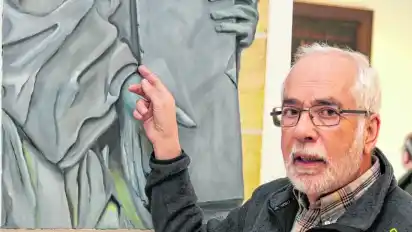

Würde dieses Buch jemals fertig werden? Je mehr Zeit verging, desto öfter fragte Ruempler sich das. Seine Sorge erwies sich inzwischen als unbegründet. Seine „Tiere in der plastischen Kunst des Mittelalters“ sind jetzt im Handel erhältlich. Inhaltsreich, originell und allein schon wegen der Bebilderung höchst unterhaltsam seien sie einer interessierten Leserschaft hiermit warm empfohlen. Man kann daran viel Freude haben. Wobei der eher spröde Buchtitel Laien nicht abschrecken sollte. Dies ist kein tiefschürfendes, abgehobenes Werk eines Kunsthistorikers. Hier präsentiert ein lebenskluger Praktiker, der sich auch in der Kunstgeschichte gut auskennt, das Ergebnis eines fast lebenslangen Einsatzes als Jäger und Sammler auf seinem Spezialgebiet.

Götz Ruempler ist von Haus aus Veterinärmediziner und Zoologe. Er hat ab 1968 zunächst den Zoo in Rheine/Westfalen, dann die Bremerhavener Tiergrotten und zuletzt den Allwetterzoo in Münster geleitet. Schon von Berufs wegen war er also im Thema drin und merkte deshalb auch, wenn in der älteren Literatur ein Panther fälschlicherweise als Löwe, eine Hyäne als Hund, ein Geier als Adler oder eine Antilope als Hirsch auftauchte. „Das“, sagt der 81-Jährige, „fand ich peinlich.“ Als er sogar in einem grundlegenden Buch über den Bremer Dom einen Specht als Raben vorfand, stellte er dies rücksichtsvoll allerdings erst nach dem Tode des renommierten Verfassers klar.

Die Geschichte des Bremer St.-Petri-Doms lässt sich über mehr als zwölf Jahrhunderte zurückverfolgen. Eine lange Zeit, in der vorher wohl noch kein anderer der dort verewigten Tierwelt so viel Aufmerksamkeit geschenkt haben dürfte. Ruempler fand dort insgesamt rund 150 Tiere vor, die 30 verschiedenen Arten angehören. Am häufigsten sind auch hier die Löwen.

150 Tiere zieren den St.-Petri-Dom

Am kuriosesten ist der Elefant mit den Pferdehufen und dem kurzen Nasenschnorchel: Vermutlich hatte keiner der einst beim Dombau tätigen Handwerker und Künstler je einen lebenden Elefanten gesehen. Am bekanntesten ist inzwischen aber die Bremer Dommaus. Sie hat sich allerdings erst in den letzten 20 Jahren zu einer Touristenattraktion entwickelt, sagt Ruempler, der ihr schon vor zehn Jahren ein Büchlein widmete.

Als ähnlich tierreich wie das größte Bremer Gotteshaus fallen ihm spontan zwei französische Kirchen ein: Sainte-Madeleine in Vezelay und die Kathedrale in Le Puy. Er lernte beide auf seinen ausgedehnten Reisen kennen, die er stets minutiös vorbereitete, „weil ich wissen wollte, an welchem Ort ich was finden würde“. Mit dem Bremer Dom wuchs er allerdings fast schon auf. Damals noch Schüler des Alten Gymnasiums, sang er ab 1950 im Domchor als Knabensopran mit. Weil das Kirchenschiff wegen der Bombenzerstörungen noch nicht wieder benutzbar war, fanden die sonntäglichen Gottesdienste in der Ostkrypta statt.

Predigten können für ein lebhaftes Kind recht langweilig sein. So ließ der junge Götz seine Blicke dann gern auch schweifen, zum Beispiel zum nordöstlichen Kapitell mit dem Specht, dem Wolf, dem Drachen und der doppelköpfigen Schlange. Bei seinen Radtouren und Autoreisen in ganz Europa würde er dann später noch „unendlich viele Tiere von der Romanik bis zum Barock, in Stein, Holz und Bronze“ entdecken können.

Der innere und äußere Tierreichtum besonders von sakralen mittelalterlichen Bauten ist kein Zufall. Fast jede dieser Darstellungen dient nicht nur der Zierde, sondern hat gleichzeitig Symbolwert. Sie kann für Aussagen in der Bibel stehen, sie soll den heiligen Kirchenraum und damit die darin versammelten Gläubigen vielleicht vor Bösem schützen oder Gutes für sie bewirken. Wobei das gleiche Tier von Mal zu Mal unterschiedliche Bedeutungen haben kann.

Allein schon die Fellfarbe kann da entscheidend sein. Eine schwarze Katze stand für Teufel und Finsternis. Man mied sie also besser. Eine helle oder sogar weiße Katze konnte hingegen ein positives Sinnbild sein. Als Mäusefänger waren selbstverständlich beide Sorten willkommen. Mäuse und Ratten galten im Mittelalter übrigens als Angehörige derselben Tierart, wobei Mäuse die Weibchen und die viel größeren Ratten die Männchen sein sollten.

Fabelwesen an Gotteshäusern

Von Löwenbabys wurde damals angenommen, sie kämen tot zur Welt, ihnen werde dann aber am dritten Tag vom Löwenvater der Lebensatem eingeblasen. Ein Schlussstein im Nordschiff der Verdener St.-Johannis-Kirche zeigt dazu ein reizendes Relief. Gleich drei Löwenkinder blicken da aus einem Korb heraus ihren Vater „aufgeweckt“ an. Für uns ist das Ganze ein äußerst seltsamer Vorgang, für den mittelalterlichen Menschen aber lag da die gedankliche Verbindung zu dem am dritten Tage wieder auferstandenen Jesus nahe.

Er wird in der Bibel auch als „der Löwe vom Geschlecht Juda“ erwähnt. An den Türen der beiden Hauptportale des Bremer Doms dienen Löwenköpfe als Türzieher. Es sind insgesamt vier, aber nur der Kopf am rechten Türflügel des Südturms ist original aus dem 13. Jahrhundert. Die drei anderen entstanden erst um 1890 als Abgüsse. Der Löwe als Christussymbol bewacht und beschützt hier die Eingänge zu Gottes Haus.

Echte Löwen gibt es in unserer Zeit immer weniger. Manche Tiere, die Kirchen und andere Gebäude schmücken, hat es nie gegeben. Was nicht ausschließt, dass ihnen in Literatur, Kunst und Religion wichtige Rollen zugefallen sind. Der Drache zum Beispiel, ein schuppentragendes Reptil mit Flügeln und Ringelschwanz, sah in der Vorstellung der Menschen aber vermutlich selten so possierlich aus wie das Exemplar am Taufbecken der Pfarrkirche St. Johann in Euskirchen. Und das Einhorn, das an der Maria-Magdalena-Kirche in Eberswalde solo auftritt, ließe sich – wie seine Kollegen am Regensburger oder im Lübecker Dom – wohl auch gern mal hingebungsvoll von einer Jungfrau kraulen.

Da nie ein Einhorn existierte, konnte es dessen Horn auch nie gegeben haben. Das war, aus dem Zahn des Narwals hergestellt, in pulverisierter Form trotzdem jahrhundertelang für teures Geld zu kaufen. Es galt als Aphrodisiakum. Ihm wurde aber auch eine Heilkraft bei schwersten Krankheiten nachgesagt. Weshalb, auch das erfährt man aus dem Ruemplerschen Buch, ein Freund dem armen Martin Luther noch auf dem Sterbebett zwei Löffel davon eingeflößt hat.