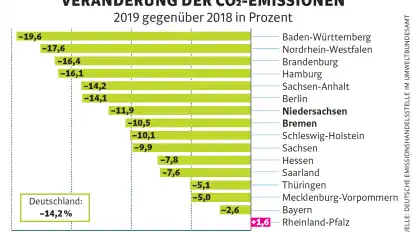

In der Hansestadt sind im vergangenen Jahr die Emissionen von Kohlendioxid (CO2) zurückgegangen. Das geht aus dem Bericht hervor, den die Deutsche Emissionshandelsstelle (DEHSt) jährlich veröffentlicht. Diese Institution ist beim Umweltbundesamt angesiedelt. Demnach sank der CO2-Ausstoß im kleinsten Bundesland im vergangenen Jahr um 10,5 Prozent verglichen mit 2018. Mit stationären Anlagen sind sowohl Kraftwerke zur Energiegewinnung gemeint als auch Industrieanlagen. In Niedersachsen sanken die Kohlendioxid-Emissionen verglichen mit 2018 um knapp zwölf Prozent.

Die 26 stationären Anlagen in Bremen haben 2019 etwa 8,5 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Damit hat das kleinste Bundesland am deutschen Gesamtausstoß im vergangenen Jahr einen Anteil von 2,4 Prozent. Bundesweit wurden 363 Millionen Tonnen Kohlendioxid ausgestoßen. Dabei entsteht das klimaschädliche Gas mit 119 Millionen Tonnen durch Industrieanlagen und mit 244 Millionen Tonnen durch Kraftwerke, die Strom und Wärme produzieren. Zu den zehn größten Industrieanlagen zählt auch das Bremer Stahlwerk an achter Stelle. Das reduzierte 2019 die CO2-Emissionen verglichen mit dem Vorjahr um 17 Prozent auf knapp 2,2 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Niedersachsens größte Industrieanlage nach Emissionen steht bundesweit an vierter Stelle und ist die Salzgitter AG. Hier sank 2019 der Ausstoß von Kohlendioxid um sechs Prozent auf 4,1 Tonnen.

Das Berliner Unternehmen CO2 Online, das sich dafür einsetzt, den Kohlendioxid-Ausstoß zu senken, kennt den Grund. Sprecherin Steffi Blau sagte: „Der starke Rückgang der Emissionen in Deutschland und Europa ist auch auf die erfolgreiche Reform des europäischen Emissionshandels zurückzuführen. Diese zeigt jetzt Wirkung. Der stark gestiegene Preis für CO2-Zertifikate hat insbesondere in der Energiewirtschaft zu einem deutlichen Rückgang der Emissionen geführt.“ Der Europäische Rat hatte die Reform im Februar 2018 beschlossen. Bis 2030 will die EU den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase bis 2030 um 40 Prozent senken.

Beim Bremer Stahlwerk hat das Minus beim CO2 aber einen anderen Grund. Denn bereits vor einem Jahr hatte Reiner Blaschek, Chef von Arcelor-Mittal in Bremen, angekündigt, dass die Hütte von Juli bis Dezember 2019 insgesamt 200.000 Tonnen Stahl weniger produzieren wolle. Normalerweise wären es pro Jahr 3,5 Millionen Tonnen Stahl. Dies schlägt sich in Bremens CO2-Bilanz nieder.

Mangel an kohärenten und zielgerichteten Politikstrategien

Erst vergangene Woche hatte das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut Bilanz gezogen: Im Vergleich zu 1990 sollte das Bundesland 40 Prozent weniger CO2-Emissionen bis 2020 erreichen. Dieses Ziel werde jedoch deutlich verfehlt mit einer Reduktion von voraussichtlich 16 bis 20 Prozent. Durch den Koalitionsvertrag von SPD, Linken und Grünen zöge sich darum das „Bestreben nach einer nachhaltigen Politik wie ein grüner Faden“.

Wie das HHWI schreibt, wird in diesem Jahr in keinem der Sektoren das Ziel des Bremischen Klimaschutz- und Energiegesetzes (KEP) erreicht. Die Bürgerschaft habe den „Mangel an kohärenten und zielgerichteten Politikstrategien erkannt“ und deshalb die Enquête-Kommission eingesetzt. Der ehemalige Bremer Umweltsenator Joachim Lohse begründete einst, dass die Zielwerte ambitioniert gewählt worden seien.

Jens Tittmann, Sprecher des Umweltressorts, erklärte am Dienstag, warum das Bremer Stahlwerk bei der CO2-Bilanz Bremens keine Rolle spielen solle: „Wir sind auf dem Weg, den wir immer verabredet haben in Bremen. Dieser Weg sieht die CO2-Emissionen ohne das Bremer Stahlwerk vor.“ Dies begründet Tittmann damit, dass konjunkturelle Schwankungen sich allein so auf den Ausstoß an Kohlendioxid in der Hansestadt auswirken würden, dass das zu keiner validen Aussage führen würde.

Was den Emissionshandel angeht und die Ziele Bremens, ergänzte Tittmann: „Für einen Stadtstaat und damit verbunden eine Stadt wie Bremen sind zwei Faktoren maßgeblich entscheidend: Das ist einmal der Straßenverkehr, insbesondere der, der durch die Lkw entsteht. Und zum anderen laufen vielversprechende Verhandlungen mit der SWB bezüglich der Kohlekraftwerke.“

Der Sprecher des Umweltressorts ist überzeugt, dass die Abschaltung der zwei Kohlekraftwerke im Bremer Stadtgebiet und womöglich auch das dritte Kohlekraftwerk in Bremen-Nord in Farge zu einer spürbaren Verbesserung führen werde – gleichzeitig nennt er als weiteren Schritt die neue Fernwärmeleitung, die durch Schwachhausen führen soll.

Was die Reduktion der Treibhausgase durch den Straßenverkehr angeht, verweist Tittmann auf die Verlängerungen der Linien 1 und 8, wo nun Baurecht besteht. Das werde auch zu weniger Ausstoß führen. Zu Bremens weiteren Anstrengungen zählt Tittmann außerdem die Pflicht für Solardächer bei Neubauten. Die hatte die Bremische Bürgerschaft erst im Juni mit den Stimmen von Grünen, Linken und SPD beschlossen. So sollen Bremen und Bremerhaven zu Solar Cities werden. Als letzten Punkt nannte Tittmann die Bemühungen von Arcelor-Mittal und SWB, bei der Bremer Hütte das Pilotprojekt, Stahl aus Wasserstoff zu produzieren.